XiaoMi-AI文件搜索系统

World File Search System北大-清华-物理所“量子物质科学协同创新中心”

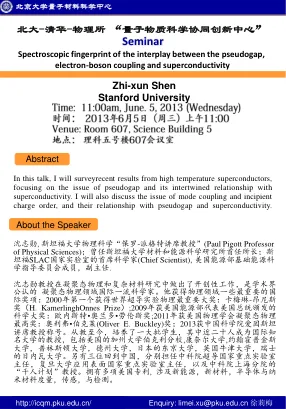

沈志勋教授在凝聚态物理和复杂材料研究中做出了开创性工作,是学术界 公认的 凝聚态物理领域国际一流科学家。他获得物理领域一些最重要的国 际奖项: 2000 年第一个获得世界超导实验物理最重要大奖:卡梅琳 - 昂尼斯 奖( H. KamerlinghOnnes Prize ) ;2009 年获美国能源部代表美国总统颁发的 科学大奖:欧内斯特 • 奥兰多 • 劳伦斯奖 ;2011 年获美国物理学会凝聚态物理 最高奖:奥利弗 • 伯克莱 (Oliver E. Buckley) 奖; 2013 获中国科学院爱因斯坦 讲席教授称号。从教至今,培养了一大批学生,其中近二十人成为国际知 名大学的教授,包括美国的加州大学伯克利分校 , 康奈尔大学 , 约翰霍普金斯 大学,普林斯顿大学,德州大学,日本的东京大学,英国牛津大学,瑞士 的日内瓦大学。另有三位回到中国,分别担任中科院超导国家重点实验室 主任,复旦大学应用表面国家重点实验室主任,以及中科院上海分院的 “千人计划”教授。拥有多项美国专利 , 涉及新能源,新材料,半导体与纳 米材料度量,传感,与检测。

储能挑战与可能性特刊前言

本期特刊聚焦“储能技术的挑战与可能性”,收录了来自德国伊尔默瑙工业大学、苏州大学、中科院半导体研究所、西湖大学、华中科技大学、北京交通大学、南京大学等单位的9篇综述、1篇研究论文和1篇新闻观点,介绍了国内外在该领域的最新进展。伊尔默瑙工业大学雷勇教授题为“高粗糙表面碳纳米纤维薄膜作为锂硫电池有效中间层”的原创研究论文、苏州大学康振辉教授题为“I–III–VI族量子点的光电和光催化特性:传统量子点与新兴量子点之间的桥梁”的评论论文、中科院半导体研究所王志杰教授题为“设计ZnO光电化学行为以实现高效太阳能水分解”的评论论文、舒大军教授题为“应变工程调控光催化材料TiO2表面性质”的评论论文详细介绍了该材料在储能等领域的挑战与可能性。

见证非纠缠破坏量子信道的统一方法

1 南方科技大学量子科学与工程研究院和物理系,广东深圳 518055,中国 2 中国科学技术大学合肥微尺度物质科学国家实验室和现代物理系,安徽合肥 230026,中国 3 中国科学技术大学中科院量子信息与量子物理卓越创新中心和协同创新中心,安徽合肥 230026,中国 4 名古屋大学信息学研究生院,日本名古屋千种区 464-8601 5 伦敦数学科学研究所,35a South Street Mayfair,伦敦 W1K 2XF,英国 6 牛津大学沃尔夫森学院,Linton Road,牛津 OX2 6UD,英国

用于通量量子比特之间高保真门的可调电感耦合器

1 芝加哥大学詹姆斯弗兰克研究所,美国伊利诺伊州芝加哥 60637 2 芝加哥大学物理系,美国伊利诺伊州芝加哥 60637 3 斯坦福大学物理与应用物理系,美国加利福尼亚州斯坦福 94305 4 西北大学物理与天文系,美国伊利诺伊州埃文斯顿 60208 5 耶鲁大学耶鲁量子研究所,美国康涅狄格州纽黑文 06511 6 中国科学技术大学合肥国家微尺度物质科学研究中心和物理科学学院,中国合肥 230026 7 中国科学技术大学上海量子科学研究中心和中科院量子信息与量子物理卓越创新中心,上海 201315 8 普林斯顿大学物理系,美国新泽西州普林斯顿 08544 9 芝加哥大学普利兹克分子工程学院,美国伊利诺伊州芝加哥60637,美国

CropBio项目启动会议及项目方法现场演示

联合国亚洲及太平洋经济社会委员会(ESCAP)启动了“通过创新空间应用促进农作物生物多样性”(CropBio)项目,该项目将于2024年至2027年在中国、印度尼西亚、马来西亚和菲律宾实施。启动会议由马来西亚砂拉越州民都鲁博特拉大学(UPMKB)主办,以在线方式进行,审查并商定项目方式和方法;讨论并商定试点地区的项目实施方案;并介绍实地工作规程。会议议程见附件1。开幕式 UPMKB校园主任Shahrul Razid Sarbini先生对与会者表示欢迎。亚太经社会空间应用科科长王克然先生在线上致开幕词,中国中科院航空所吴兵方先生发表了关于作物生物多样性监测重要性的主旨演讲。参与

iaf 空间推进委员会

2022 年 7 月,中科院航天所研制的力建一号/中科一号甲 (ZK-1A) 火箭成功首飞。该运载火箭采用四级固体火箭(三级第一级:P71/P35/P10),升空质量 135 吨,高度 31 米,主直径 2.65 米,有效载荷能力 1500 公斤,可在 500 公里高度的 SSO 轨道上运行。中国航天科技集团公司研制的类似运载火箭捷龙三号或智龙三号已于 2022 年 12 月在驳船发射台上发射。它使用相同的电机。同月,中国航天科工集团公司研制的 KZ-11 运载火箭首飞,该火箭部分源自 DF31/41 导弹。该运载火箭升空质量 78 吨,直径 2.2 米,基于新型 P45 碳纤维弹壳第一级。不幸的是,第三级固体火箭发动机在首飞期间出现故障。

300 公里光纤上独立单光子源的量子干涉

Mohamed Benyoucef, h Yong-Heng Huo, b,c Sven Höfling, f Qiang Zhang, b,c,d Chao-Yang Lu, b,c,i, * 和 Jian-Wei Pan b,c, * a 中国科学技术大学,网络空间安全学院,合肥,中国 b 中国科学技术大学,合肥微尺度物质科学国家实验室,现代物理系,合肥,中国 c 中国科学技术大学,中科院量子信息与量子物理卓越中心,上海,中国 d 济南量子技术研究所,济南,中国 e 中国科学院,上海微系统与信息技术研究所,信息功能材料国家重点实验室,上海,中国 f 维尔茨堡大学,技术物理,物理研究所和威廉康拉德伦琴复杂材料系统中心,维尔茨堡,德国 g 奥尔登堡大学,物理研究所,德国奥尔登堡 h 卡塞尔大学纳米结构技术与分析研究所,CINSaT,德国卡塞尔 i 上海纽约大学-华东师范大学物理研究所,中国上海