XiaoMi-AI文件搜索系统

World File Search System7100积分版本可在以下链接

申请表将由法官委员会审查,该委员会专门由校长任命(有关委员会的组成第2段)。委员会在提出申请的截止日期以来的二十天之内,并有合理的报告,将根据提出的学术和科学资格的选择以及旨在验证候选人对所需语言的研究和知识的旨在验证旨在验证候选人的能力的采访。委员会首先建立评估标准,并评估候选人最多可以使用100分,50分,用于以下方式分配的资格:

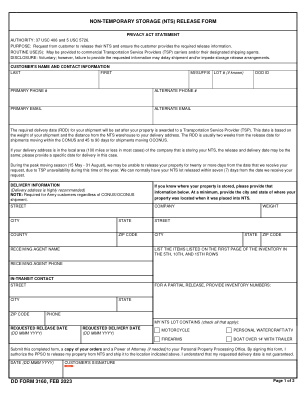

DD 表格 3160,“非临时存储 (NTS) 释放表格”

您的货件的所需交货日期 (RDD) 将在将您的物品授予运输服务提供商 (TSP) 后设置。此日期取决于您的货件重量以及从 NTS 仓库到您的交货地址的距离。对于在美国大陆内运输的货件,RDD 通常为从放行日期起两周,对于在美国境外运输的货件,RDD 为 45 至 90 天。如果您的交货地址位于存储您的 NTS 的公司所在区域(大多数情况下为 100 英里或更短),则放行日期和交货日期可能相同;在这种情况下,请提供具体的交货日期。在搬家旺季(5 月 15 日至 8 月 31 日),由于 TSP 在此期间不可用,我们可能无法在收到您的请求后的二十天或更长时间内放行您的物品。我们通常可以在收到您的请求之日起七 (7) 天内发放您的 NTS 地块。

将有机废物转化为电能

摘要。由于整体发电能力正在枯竭,利用自然资源发电非常重要。许多自然资源都可用于发电,例如可再生能源、由废弃食品材料产生的能量等。本文旨在利用有机食品废弃物发电。如今,有机废弃食品数量过剩。有机废弃食品储存在储罐中。从储罐中将其粉碎并送入混合罐,然后送入消化器。粉碎的有机废物在消化器中保存约二十天。使用碳过滤器过滤气缸中收集的气体并送入发电机。发电机发电。通过这种流程,有机废物转化为电能。本文还安装了一个原型,用于处理 10Kg 有机废物,从中产生 20KW 的电力。

铅书年限

阅读埃莱娜·费兰特的《那不勒斯小说》让我意识到,意大利从 1940 年代到 2010 年代的尖锐政治分歧是一个重要的情节点,随着时间的推移,分歧会愈演愈烈。我对这个时期很好奇,与北爱尔兰问题或西班牙的埃塔相比,这个时期似乎鲜为人知。冷战期间,左右翼冲突主要源于内部力量还是外部力量?在今天的意大利,谈论这个时代是否被视为禁忌和两极分化?这些暴力岁月如何影响意大利人和整个国家的日常生活和文化?布里齐的引言强调了研究人员往往关注恐怖分子本身,而不是更广泛的社会因素。尽管如此,媒体和出版界对意大利“领先岁月”的兴趣仍然很高,这在最近的电视剧中有所体现,比如马可·贝洛基奥的《Esterno notte》(2022 年)。自 1970 年代以来,关于这些年的写作方法各不相同。记者是最早记录政治暴力及其后果的人之一,其中著名人物如 Vincenzo Tessandori 和 Pino Casamassima 出版了大量作品。然而,这些记者往往沉迷于阴谋论,忽视了历史背景。也有人采取了更学术的方法,关注政党与暴力之间的关系,如 Brizzi 等人的研究成果所示。从统计数据来看,数据令人震惊,1974 年仅在都灵就报告了 174 起绑架事件,1969 年至 1998 年意大利各地共发生 672 起绑架事件,表明恐怖主义是这一时期某些团体的商业模式。当时,他们有三个主要目标。首先,这些团体希望筹集资金,同时建立所谓的替代司法系统作为“武装斗争”的一部分。其次,他们旨在让国家和大企业对过去的不公正负责。最后,学者们开始关注这些暴力事件造成的个人和家庭悲剧,从宏观视角转向微观历史视角。贝内黛塔·托巴吉和马里奥·卡拉布雷西的作品在这方面脱颖而出,因为他们的父亲是米兰左翼恐怖主义的受害者。莫妮卡·加尔弗雷的研究探讨了马可·多纳特-卡丁的故事、他与 Prima Linea 的关系,以及围绕他父亲卡洛·多纳特-卡丁的谜团,卡洛因涉嫌保护儿子而辞职。这个故事还包括高层政治阴谋、秘密和争议。学者们还一直在研究前同志们在向当局“献媚”后如何反目成仇,就像马可的故事中看到的那样。其他著名作品包括马里奥·迪维托 (Mario Di Vito) 的《Colpirne uno》,该作品结合历史事实和创意元素,讲述了治安官马里奥·曼德雷利 (Mario Mandrelli) 调查著名“pentito”帕特里齐奥·佩西 (Patrizio Peci) 兄弟罗伯托·佩西 (Roberto Peci) 绑架和暗杀事件的故事。红色旅曾声称罗伯托也是一名告密者,但这是错误的。迪维托的书记录了生活在恐惧中的家庭和地方法官多年来为争取正义而进行的斗争,并突出了那些在困难环境和有限资源下捍卫机构的人。作者的作品探索了 20 世纪 70 年代和 80 年代红色旅组织的最后残余,采取了一种非常规的方法,从最近的杀戮事件开始,然后追溯到过去。这种方法使卡萨马西马能够研究该组织的内部运作及其与工会运动中其他团体的联系。这本书深入探讨了红色旅历史中经常被忽视的片段,为该组织的发展提供了一个独特的视角。卡萨马西马通过广泛的研究,包括来自红色旅的大量文件和通讯,详细描述了这个复杂的时代。然而,有些人可能会质疑将红色旅与其他组织分开的决定是否符合叙事连贯性,因为这些团体经常相互合作和竞争。此外,这项研究还提出了关于国家、秘密机构和国际地缘政治在“铅年”期间所扮演的角色的问题,这一直是学者们争论的话题。作者的作品揭示了所谓的“Lodo Moro”协议,该协议据称阻止了意大利卷入中东冲突,但也凸显了巴勒斯坦组织和意大利境内团体之间的联系。意大利左翼对 1970 年代政治暴力的处理是一个复杂的问题,至今仍然存在。卡萨马西马的作品主要关注肇事者,但忽视了受害者的经历。作者指出,左翼的许多部分花了一些时间才完全与 BR 和 Prima Linea 等团体脱离关系,即使在那时,一些模糊的领域仍然存在。《意大利恐怖主义》一书旨在对这一主题进行一般性介绍,探讨武装斗争的目标和恐怖分子使用的语言等主题。作者分析了这些目标随着时间的推移如何变化,从法西斯分子和工厂老板转变为法官、记者和政客。比安科尼还研究了暴力背后的动机,阿尔比纳蒂的文章质疑了为什么它在 20 世纪 70 年代如此有吸引力。该作品强调了同情者在很长一段时间内允许肇事者行动的重要性,并探讨了这一现象的复杂性。总体而言,《意大利恐怖主义》为该主题提供了有用的介绍,尽管它假设知识水平很高并且缺乏参考书目。这一类左翼极端主义笼罩在神秘之中,也许是因为它具有复杂性和矛盾性(2022,29)。这些团体中的“叛徒”可能是理解他们在此期间行为的关键。正如帕特里齐奥·佩西 (Patrizio Peci) 的回忆录《Io l'infame》(1983) 所描绘的那样,武装斗争远非浪漫。一方面,布里加蒂斯人发表了关于“代表无产阶级夺取权力”的宏大声明,而另一方面,那些躲藏或被绑架的人的日常生活却平凡而又修道院式。甚至他们的行动也包含着乏味和正常的元素,例如需要人字拖和卫生设施等基本必需品。与受害者不可避免地存在着某种人性联系,包括与被活着释放的马里奥·索西 (Mario Sossi) 这样的个人。“藏身之处”往往模糊了敌人和人类之间的界限,使暴力更难得到辩护。这导致了阴谋论的广泛传播,这些阴谋论是由当权者制造的被称为 doppiogiochisti、假无政府主义者和 despistaggi(烟幕)的模棱两可的人物所助长的。即使恐怖组织声称对谋杀案负责,比如 1974 年帕多瓦两名新法西斯分子被杀事件,人们也很少关注事实本身。围绕这些事件的奇观,包括 brigatisti 的声明,主导了公众的讨论。《我的父亲时代》是一本散文和文章集,探讨了恐怖主义的后果,深入探讨了受害者和肇事者之间的复杂关系。这本书的作者是两位在 20 世纪 70 年代和 80 年代因左翼恐怖分子而失去父亲的人,深入探讨了这些事件对家庭和社区的情感和心理影响。作者分析了各种主题,包括历史和记忆的区别、受害者的等级制度以及和解与赦免的挑战。虽然这本书提出了一些有见地的观点,例如了解关注肇事者的动机的重要性,但它也未能充分探讨某些主题。意大利动荡历史的遗产继续投下长长的阴影,许多伤口仍未解决。官方的纪念活动和姿态不足以治愈自 1970 年代以来一直存在的创伤和沉默的伤痕。塞尔吉奥·伦奇 (Sergio Lenci) 的故事只是对这段黑暗时期的非凡反思的一个例子,他是一名建筑师,被极右翼极端分子击中头部后幸存下来。然而,他试图了解自己遭遇的努力在很大程度上被忽视了。赦免许多与恐怖主义有关的罪犯的忏悔法,往往被忽视为结束冲突的主要因素。虽然这些法律可能结束了恐怖主义作为一支国家力量,但它们并没有给那些受到暴力影响的人带来正义。洛梅利尼的厚重著作探讨了“Lodo Moro”的概念,这是意大利和巴勒斯坦抵抗运动分子之间达成的一项协议。尽管有人怀疑该协议的存在,但洛梅利尼认为,意大利部分地区可能与巴勒斯坦派别达成了一项脆弱的协议,以应对恐怖袭击。包括 1973 年菲乌米奇诺机场爆炸案。这项协议的性质尚不清楚,有人猜测它与外交或武器走私有关。阿尔多·莫罗在监狱的信中提到了“洛多”,其他谜团围绕着所谓的“洛多”,他声称在监狱里与巴勒斯坦人讨论了一项协议以确保他的释放。这段时期充满了复杂的阴谋和暴力,罗马是利益和派系的十字路口。这座城市发生了许多恐怖袭击,包括从集体记忆中消失的爆炸事件。前总统科西加错误地将“铅年”最致命的炸弹袭击归咎于阿拉伯恐怖分子,这进一步混淆了真相。洛梅利尼的作品虽然以学术风格写成,但却为这些被遗忘的事件提供了新的视角,为意大利历史上这一关键时刻提供了细致入微的理解。乔治奥·德·玛丽亚的书《都灵的二十天》在怪异小说文学界脱颖而出。该书最初出版于 1977 年,在意大利圈内广受追捧。小说深入探讨了都灵和意大利在“铅年”时期的政治暴力,这段时期从 1969 年到 1980 年代。这段动荡的时期,左翼和右翼派系之间发生冲突,给公民带来了沉重的负担。德玛利亚是一位先锋派人物,他与伊塔洛·卡尔维诺和翁贝托·埃科因共同的音乐追求《坎塔克罗纳什》成为朋友,他从独特的角度处理这些主题,将宇宙恐怖与悲观的社会评论融合在一起。他的作品与他同时代的作品形成鲜明对比,引人入胜。在神秘的“黑魔法之城”中,一位工薪族出身的调查员深入研究了十年前发生的神秘事件。他的最终目标是记录被称为“都灵二十天”的现象。十年前,一波大规模失眠症席卷了这座城市,失眠的市民们漫无目的地在广场上游荡。随着这些失眠症患者开始以可怕而怪异的方式死去,我们的叙述者采访了乔瓦尼·贝尔吉西奥的妹妹阿尔达,她讲述了她哥哥死前令人不安的梦境。叙述者收集了有关贝尔吉西奥死亡的关键信息,并开始私下调查“二十天”背后的真相。随着他深入调查,他遇到了“图书馆”,这是在这个混乱时期出现的一个恶毒的机构。这个伪图书馆位于教会经营的疗养院内,工作人员是神秘的年轻人,他们似乎是伪装的销售人员或对冲基金交易员。图书馆迎合那些不想与人交往的人,提供变态者和疯子的回忆录、禁忌幻想和详细记录欺凌的日记。德玛利亚的小说巧妙地捕捉了社交媒体平台的有害文化,任何人都可以读到你毫无防备的供词。随着叙述者追查线索,他变得越来越偏执,接到神秘电话,目睹怪诞的木偶戏,听到空灵的声音。汽车和手持对讲机的年轻人进一步加剧了不安感。我们的主人公不懈的追捕被一种不祥的厄运即将到来的感觉所强调,仿佛墙壁正在关闭,现实的结构正在瓦解。在他的公寓里,一场令人不寒而栗的遭遇,以对前门的残酷打击为标志,只会加剧紧张局势。这场暴力背后的实体留下了一串散发着醋味的痕迹和破碎的人体,暗示着与十年来最令人发指的谋杀案有着黑暗的联系。德玛利亚对这些超自然反派的神秘处理方式故意将他们的真实本性笼罩在神秘之中。然而,很明显,他们与都灵有着千丝万缕的联系,这座城市的本质似乎正受到这些邪恶力量的围攻。在德玛利亚的政治寓言中,集体精神病现象催生了一支邪恶、心胸狭窄的神灵大军,恐吓着现实和虚构的都灵。作者将《二十天》视为一种驱魔形式,是一次绝望的尝试,以对抗意大利 1970 年代溃烂的伤口。“铅年”造成数千人死亡,无数人受伤,因为马克思主义和新法西斯主义团体之间的派系暴力破坏了国家的稳定。这种有毒的动态继续酝酿,执法部门对这些团体犯下的暴行视而不见。正如马克·吐温曾经说过的,“历史不会重演,但往往会押韵。”德玛利亚对 1970 年代都灵的描述与我们当今世界所面临的困境有着惊人的相似之处。专制领导人利用社会不稳定来谋取私利,往往带来灾难性的后果。不幸的是,社会未能从历史中吸取教训,让我们陷入了重复的循环中。《都灵二十天》以极度绝望的基调结束,让主人公——当然还有读者——凝视着深渊。没有令人欣慰的陈词滥调或哲学解决方案;只有坚定不移地承认我们的社会基础是建立在谎言之上的。面对这一事实的创伤对许多人来说是难以承受的,永远将我们困在宿命论的循环中。《都灵二十天》的主人公与《罗斯玛丽的婴儿》中的罗斯玛丽·伍德豪斯有更多共同之处,这比最初想象的要多。在与都灵的掠夺性操作系统短暂接触后,他感到震惊和迷失方向,就像他面对德玛利亚世界观中的“邪恶、心胸狭窄的神灵”一样。汽车和手持对讲机的年轻人进一步加剧了这种不安感。我们的主人公不懈的追捕被一种不祥的厄运即将到来的感觉所强调,仿佛墙壁正在关闭,现实的结构正在瓦解。在他的公寓里,一场令人不寒而栗的遭遇,以对前门的残酷打击为标志,只会加剧紧张局势。这场暴力背后的实体留下了一串散发着恶臭的醋味和破碎的人体,暗示着与十年来最令人发指的谋杀案有着黑暗的联系。德玛利亚对这些超自然对手的神秘态度故意将他们的真实本性笼罩在神秘之中。然而,很明显,他们与都灵有着错综复杂的联系,这座城市的本质似乎正受到这些恶毒力量的围攻。在德玛利亚的政治寓言中,集体精神病现象催生了一支邪恶、心胸狭窄的神灵大军,恐吓着现实和虚构的都灵人。作者将《二十天》视为一种驱魔方式,是面对意大利 20 世纪 70 年代不断恶化的伤口的绝望尝试。“铅年”造成数千人死亡,无数人受伤,因为马克思主义和新法西斯主义团体之间的派系暴力破坏了国家的稳定。这种有害的动态继续酝酿,执法部门对这些团体犯下的暴行视而不见。正如马克·吐温曾经说过的,“历史不会重演,但往往会押韵。”德玛利亚对 20 世纪 70 年代都灵的描述与我们当今世界所面临的斗争有着惊人的相似之处,令人震惊。专制领导人利用社会不稳定来谋取私利,往往带来毁灭性的后果。不幸的是,社会未能从历史中吸取教训,让我们陷入了重复的循环中。 《都灵二十天》以极度绝望的基调收尾,让主人公——当然还有读者——凝视着深渊。书中没有令人欣慰的陈词滥调或哲学解决方案,只有坚定不移地承认我们的社会基础是建立在谎言之上的。面对这一事实的创伤对许多人来说难以承受,永远将我们困在宿命论的循环中。《都灵二十天》的主人公与《罗斯玛丽的婴儿》中的罗斯玛丽·伍德豪斯有更多共同之处,这比最初想象的要多。在与都灵的掠夺性操作系统短暂接触后,他感到震惊和迷失方向,就像他在德玛利亚的世界观中面对“邪恶、心胸狭窄的神灵”一样。汽车和手持对讲机的年轻人进一步加剧了这种不安感。我们的主人公不懈的追捕被一种不祥的厄运即将到来的感觉所强调,仿佛墙壁正在关闭,现实的结构正在瓦解。在他的公寓里,一场令人不寒而栗的遭遇,以对前门的残酷打击为标志,只会加剧紧张局势。这场暴力背后的实体留下了一串散发着恶臭的醋味和破碎的人体,暗示着与十年来最令人发指的谋杀案有着黑暗的联系。德玛利亚对这些超自然对手的神秘态度故意将他们的真实本性笼罩在神秘之中。然而,很明显,他们与都灵有着错综复杂的联系,这座城市的本质似乎正受到这些恶毒力量的围攻。在德玛利亚的政治寓言中,集体精神病现象催生了一支邪恶、心胸狭窄的神灵大军,恐吓着现实和虚构的都灵人。作者将《二十天》视为一种驱魔方式,是面对意大利 20 世纪 70 年代不断恶化的伤口的绝望尝试。“铅年”造成数千人死亡,无数人受伤,因为马克思主义和新法西斯主义团体之间的派系暴力破坏了国家的稳定。这种有害的动态继续酝酿,执法部门对这些团体犯下的暴行视而不见。正如马克·吐温曾经说过的,“历史不会重演,但往往会押韵。”德玛利亚对 20 世纪 70 年代都灵的描述与我们当今世界所面临的斗争有着惊人的相似之处,令人震惊。专制领导人利用社会不稳定来谋取私利,往往带来毁灭性的后果。不幸的是,社会未能从历史中吸取教训,让我们陷入了重复的循环中。 《都灵二十天》以极度绝望的基调收尾,让主人公——当然还有读者——凝视着深渊。书中没有令人欣慰的陈词滥调或哲学解决方案,只有坚定不移地承认我们的社会基础是建立在谎言之上的。面对这一事实的创伤对许多人来说难以承受,永远将我们困在宿命论的循环中。《都灵二十天》的主人公与《罗斯玛丽的婴儿》中的罗斯玛丽·伍德豪斯有更多共同之处,这比最初想象的要多。在与都灵的掠夺性操作系统短暂接触后,他感到震惊和迷失方向,就像他在德玛利亚的世界观中面对“邪恶、心胸狭窄的神灵”一样。暴力事件背后的实体留下了一串散发着醋味的痕迹和破碎的人体,暗示着与十年来最令人发指的谋杀案有着黑暗的联系。德玛利亚对这些超自然反派的神秘处理方式故意掩盖了他们的真实本性。然而,很明显,他们与都灵有着错综复杂的联系,而都灵这座城市的本质似乎正受到这些恶毒力量的围攻。在德玛利亚的政治寓言中,集体精神病现象催生了一支邪恶、心胸狭窄的神灵大军,恐吓着现实和虚构的都灵人。作者将《二十天》视为一种驱魔形式,是一次绝望的尝试,试图面对意大利 1970 年代溃烂的伤口。“铅年”造成数千人死亡,无数人受伤,因为马克思主义和新法西斯主义团体之间的派系暴力破坏了国家的稳定。这种有害的动态继续酝酿,执法部门对这些团体犯下的暴行视而不见。正如马克·吐温曾经说过的,“历史不会重演,但往往会押韵。”德玛利亚对 20 世纪 70 年代都灵的描述与我们当今世界所面临的困境有着惊人的相似之处,令人震惊。独裁领导人利用社会不稳定来谋取私利,往往会带来毁灭性的后果。不幸的是,社会未能从历史中吸取教训,让我们陷入了重复的循环中。《二十天》以极度绝望的基调结束,让主人公——事实上,读者——凝视着深渊。没有令人欣慰的陈词滥调或哲学解决方案;只有坚定不移地承认我们的社会基础是建立在谎言之上的。面对这一事实的创伤对许多人来说是难以承受的,永远将我们困在宿命论的循环中。 《都灵的二十天》的主角与《罗斯玛丽的婴儿》中的罗斯玛丽·伍德豪斯有更多共同点,这超出了人们的想象。在与都灵的掠夺性操作系统短暂接触后,他感到震惊和迷失方向,就像他在德玛利亚的世界观中面对“邪恶、心胸狭窄的神灵”一样。暴力事件背后的实体留下了一串散发着醋味的痕迹和破碎的人体,暗示着与十年来最令人发指的谋杀案有着黑暗的联系。德玛利亚对这些超自然反派的神秘处理方式故意掩盖了他们的真实本性。然而,很明显,他们与都灵有着错综复杂的联系,而都灵这座城市的本质似乎正受到这些恶毒力量的围攻。在德玛利亚的政治寓言中,集体精神病现象催生了一支邪恶、心胸狭窄的神灵大军,恐吓着现实和虚构的都灵人。作者将《二十天》视为一种驱魔形式,是一次绝望的尝试,试图面对意大利 1970 年代溃烂的伤口。“铅年”造成数千人死亡,无数人受伤,因为马克思主义和新法西斯主义团体之间的派系暴力破坏了国家的稳定。这种有害的动态继续酝酿,执法部门对这些团体犯下的暴行视而不见。正如马克·吐温曾经说过的,“历史不会重演,但往往会押韵。”德玛利亚对 20 世纪 70 年代都灵的描述与我们当今世界所面临的困境有着惊人的相似之处,令人震惊。独裁领导人利用社会不稳定来谋取私利,往往会带来毁灭性的后果。不幸的是,社会未能从历史中吸取教训,让我们陷入了重复的循环中。《二十天》以极度绝望的基调结束,让主人公——事实上,读者——凝视着深渊。没有令人欣慰的陈词滥调或哲学解决方案;只有坚定不移地承认我们的社会基础是建立在谎言之上的。面对这一事实的创伤对许多人来说是难以承受的,永远将我们困在宿命论的循环中。 《都灵的二十天》的主角与《罗斯玛丽的婴儿》中的罗斯玛丽·伍德豪斯有更多共同点,这超出了人们的想象。在与都灵的掠夺性操作系统短暂接触后,他感到震惊和迷失方向,就像他在德玛利亚的世界观中面对“邪恶、心胸狭窄的神灵”一样。马克思主义和新法西斯主义团体之间的派系暴力破坏了国家的稳定。这种有害的动态继续酝酿,执法部门对这些团体犯下的暴行视而不见。正如马克·吐温曾经说过的,“历史不会重演,但往往会押韵。”德玛利亚对 1970 年代都灵的描绘与我们当今世界所面临的斗争有着惊人的相似之处,令人震惊。独裁领导人利用社会不稳定来谋取自己的利益,往往会带来毁灭性的后果。不幸的是,社会未能从历史中吸取教训,让我们陷入了重复的循环中。《二十天》以彻底绝望的基调结束,让主角——事实上,读者——凝视着深渊。没有令人欣慰的陈词滥调或哲学解决方案;只有坚定不移地承认我们的社会基础是建立在谎言之上的。面对这一事实所带来的创伤对许多人来说难以承受,永远将我们困在宿命论的循环中。《都灵二十日》的主角与《罗斯玛丽的婴儿》中的罗斯玛丽·伍德豪斯有更多共同点,这超出了最初的想象。在与都灵的掠夺性操作系统短暂接触后,他感到震惊和迷失方向,就像他在德玛利亚的世界观中面对“邪恶、心胸狭窄的神灵”一样。马克思主义和新法西斯主义团体之间的派系暴力破坏了国家的稳定。这种有害的动态继续酝酿,执法部门对这些团体犯下的暴行视而不见。正如马克·吐温曾经说过的,“历史不会重演,但往往会押韵。”德玛利亚对 1970 年代都灵的描绘与我们当今世界所面临的斗争有着惊人的相似之处,令人震惊。独裁领导人利用社会不稳定来谋取自己的利益,往往会带来毁灭性的后果。不幸的是,社会未能从历史中吸取教训,让我们陷入了重复的循环中。《二十天》以彻底绝望的基调结束,让主角——事实上,读者——凝视着深渊。没有令人欣慰的陈词滥调或哲学解决方案;只有坚定不移地承认我们的社会基础是建立在谎言之上的。面对这一事实所带来的创伤对许多人来说难以承受,永远将我们困在宿命论的循环中。《都灵二十日》的主角与《罗斯玛丽的婴儿》中的罗斯玛丽·伍德豪斯有更多共同点,这超出了最初的想象。在与都灵的掠夺性操作系统短暂接触后,他感到震惊和迷失方向,就像他在德玛利亚的世界观中面对“邪恶、心胸狭窄的神灵”一样。

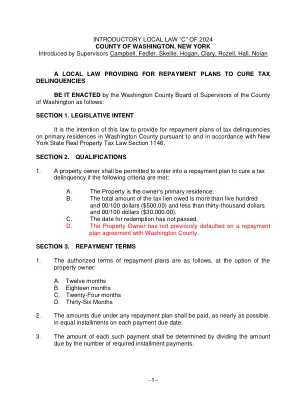

-1- 2024年的介绍性地方法“ C” ...

4。所有者可能会使给定付款日期的分期付款大于分期付款,以减少应付金额。但是,根据协议未来分期付款不得给予任何信用,该协议下的任何未来分期付款均应在下一个付款日期欠下。第4节。默认1。在发生以下任何事件时,应将财产所有人视为本地法律的付款计划协议的默认情况:A。从付款到期日起的45(45)天内,未在偿还计划下的任何应付付款。B.财产所有人已进入付款计划后缴纳的任何税款未在付款到期日支付。C.主题财产已出售。D.欠款的总本金超过3000美元($ 30,000.00)或当地法律规定的较高金额。2。如果违约违约,在默认通知二十天(20)通知后,税务区有权加速加速,并要求全部未付余额,并有利息,以全额支付。第5节。可严重性,如果任何部分,该标题的任何部分,段落,段落,条款或项目是由于任何原因持有的任何原因,或任何有效管辖权法院所持有的任何理由或违宪,应视为单独的,独特的,独立的,独立的,独立的规定,并且不影响其剩余部分的持有有效性。第6节。生效日期本法应在国务卿办公室提起诉讼后立即生效。

生产和应用生物文化用于农场废物回收

生物降解有机废物(例如农业废物)是从环境中清除这些化合物的最重要和有效的方法。细菌,放线菌,真菌,藻类和原生动物是分解土壤有机材料的土壤中发现的主要微生物,其中细菌是最突出和最丰富的。微生物将这些废物化合物用于自身代谢,并产生一些简单且有用的化合物,对土壤健康,植物生长和整体生态平衡很重要。微生物具有化学和物理与物质相互作用的能力,从而导致靶分子的结构变化或完全降解。因此,这项研究的重点是隔离,表征和鉴定农场废物中细菌的重要性,以及其在农场废物上的应用来生产堆肥的重要性。在这项研究中,在马哈拉施特拉邦Aurangabad的MGM农业生物技术学院的微生物和环境生物技术系中分离了农场废物的各种细菌。通过使用各种形态学生化和遗传表征评估细菌。从分离的细菌制备的生物培养物用于农场堆肥的降解。发现,生物培养用堆肥的所有标准特征在二十天内降解了堆肥。它是通过使用检测测试来评估的。因此,通过使用生物文化,可以进行农场废物分解。通过进一步研究的分子研究,可以鉴定出细菌的精确物种,并用作堆肥分解的制剂。

骑自行车穿越亚洲 - 古腾堡计划

本书由一系列速写组成,描述了自行车环球旅行中最有趣的部分——我们穿越亚洲的旅程。我们并不是想创造自行车旅行的“记录”,尽管我们骑着自行车行驶了 15,044 英里,这是世界上陆地上最长的连续旅行。在密苏里州圣路易斯的华盛顿大学毕业的第二天,我们动身前往纽约。1890 年 6 月 23 日,我们乘船前往利物浦。仅仅三年后,还差二十天,我们就骑着自行车来到了纽约,就像“绕地球一圈”一样。我们的自行车之旅始于利物浦。在沿着不列颠群岛许多人迹罕至的路线旅行后,我们抵达了伦敦,在那里我们制定了穿越欧洲、亚洲和美洲的计划。我们被告知,在这样的旅程中,最危险的地区是中国西部、戈壁沙漠和中国中部。自马可·波罗时代以来,从未有欧洲旅行者成功从西方穿越中国帝国到达北京。我们穿过英吉利海峡,穿过诺曼底到达巴黎,穿过法国西部的低地到达波尔多,向东翻越小阿尔卑斯山到达马赛,沿着里维埃拉进入意大利。游览完半岛上所有重要城市后,我们于 1890 年最后一天从意大利布林迪西离开,前往希腊科孚岛。从那里我们前往帕特雷,沿着科林斯湾前往雅典,在那里过冬。我们去了君士坦丁堡