XiaoMi-AI文件搜索系统

World File Search SystemDOI: 10.29261/pakvetj/2024.215 食用 Bacillus toyonensis M44 作为抗生素替代品对生长、血液生化特性、免疫的影响

1 比沙大学理学院生物系,邮政信箱:551,比沙 61922,沙特阿拉伯;2 阿卜杜勒阿齐兹国王大学科学与艺术学院生物科学系,拉比格 21911,沙特阿拉伯;3 阿卜杜勒阿齐兹国王大学理学院生物科学系,吉达,沙特阿拉伯;4 塔伊夫大学理学院生物技术系,邮政信箱 11099,塔伊夫 21944,沙特阿拉伯;5 诺拉·宾特·阿卜杜勒拉赫曼公主大学理学院生物系,邮政信箱 84428,利雅得 11671,沙特阿拉伯;6 乌姆阿尔古拉大学利斯健康科学学院公共卫生系,麦加,沙特阿拉伯; 7 伊玛目阿卜杜勒拉赫曼·本·费萨尔大学理学院生物系,邮政信箱 1982,达曼 31441,沙特阿拉伯;8 纳季兰大学应用医学科学学院临床实验室科学系,邮政信箱 1988,纳季兰,沙特阿拉伯;9 哈立德国王大学理学院生物系,邮政信箱 9004,阿卜哈 61413,沙特阿拉伯;10 埃及开罗国家生物制品研究与控制组织血液制品质量控制与研究部;11 埃及扎加齐格大学农学院生物化学系,扎加齐格 44511;12 埃及扎加齐格大学农学院农业微生物学系,扎加齐格 44511 * 通讯作者:ahmedm4187@gmail.com

改进的胞嘧啶碱基编辑器的基因组和转录组范围的脱靶分析

1 博伊斯汤普森研究所,纽约州伊萨卡 14853,美国;2 马里兰大学植物科学与景观建筑系,马里兰州帕克分校,美国;3 扬州大学农学院,江苏省作物基因组学与分子育种重点实验室/植物功能基因组学教育部重点实验室,扬州 225009,中国;4 扬州大学江苏省粮食作物现代生产技术协同创新中心,扬州 225009,中国;5 康奈尔大学植物育种与遗传系,纽约州伊萨卡 14853;6 马里兰大学生物科学与生物技术研究所,马里兰州罗克维尔 20850。Ɨ 上述作者对本文贡献相同。

重新评估 nor 突变和 NAC 的作用......

1 中国农业大学食品科学与营养工程学院果树生物学实验室,北京,中国 2 浙江大学农学与生物技术学院,杭州,中国 3 华南农业大学园艺学院,亚热带农业生物资源保护与利用国家重点实验室/广东省果蔬采后科学重点实验室,广州,中国 4 北京工商大学食品与化学工程学院,北京,中国 5 英国诺丁汉大学生物科学学院植物科学系,萨顿博宁顿校区,拉夫堡,英国 6 萨格勒布大学农学院果树学系,克罗地亚萨格勒布 7 加利福尼亚大学植物科学系,戴维斯,加利福尼亚州 95616,美国 8 美国农业部农业研究服务处作物病理学和遗传学研究中心,戴维斯,加利福尼亚州 95616,美国

CRISPR-Cas9 作为先进基因组编辑系统在生命科学中的应用

1 伊斯兰阿扎德大学克尔曼沙阿分校医学实验室科学系,克尔曼沙阿 PO Box 6718997551,伊朗;kamandtavakoli@yahoo.com 2 种子和植物改良研究所,农业研究、教育和推广组织 (AREEO),卡拉季 PO Box 3158854119,伊朗 3 布阿里西纳大学农学院农学和植物育种系,哈马丹 PO Box 6517838695,伊朗;f.kianersi@agr.basu.ac.ir 4 赫尔辛基大学芬兰自然历史博物馆植物学部,PO Box 7,FI-00014 赫尔辛基,芬兰 5 伊斯兰阿扎德大学克尔曼沙阿分校植物育种和生物技术系,克尔曼沙阿 PO Box 6718997551,伊朗; alietminan55@yahoo.com (AE); L_shooshtary@yahoo.com (LS) * 通信地址:a.poraboghadareh@edu.ikiu.ac.ir (AP-A.); peter.poczai@helsinki.fi(PP)

碳水化合物聚合物

a 丹麦哥本哈根大学理学院植物与环境科学系 b 西北农林科技大学农学院农业部西北旱区玉米生物学与遗传改良重点实验室,陕西杨凌 c 南京财经大学食品科学与工程学院食品软物质结构与先进制造实验室/现代粮食流通与安全协同创新中心/粮油质量控制与加工重点实验室,南京 210023 d 瑞典农业科学大学植物育种系,PO Box 101,SE-23053 Alnarp,瑞典 e Bertoft Solutions,Gamla Sampasv ¨ agen 18,20960 Turku,芬兰 f 普渡大学食品科学系,西拉斐特,美国 g 奥胡斯大学农业生态学系,Flakkebjerg,丹麦 h Plantcarb Aps,丹麦韦兹拜克

CRISPR/Cas 作为果树育种的基因组编辑技术

1 西班牙穆尔西亚,埃斯皮纳多大学园区,CEBAS-CSIC(安全教育与应用生物学中心-高等科学技术研究委员会)植物育种系水果生物技术组,E-30100; mmartin@cebas.csic(MM-V.); cperez@cebas.csic.es (CP-C.); nalbur@cebas.csic.es (NA) 2 伊朗设拉子大学农学院园艺科学系,设拉子 7144165186; sama_rahimi@yahoo.com (社交媒体链接) smemahdavi@gmail.com (SMEM) 3 水果育种组,植物育种系,CEBAS-CSIC(教育、应用生物学和安全中心-高等科学技术研究委员会),埃斯皮纳多大学校区,E-30100 穆尔西亚,西班牙; gortuno@cebas.csic.es(GO-H.); jasalazar@cebas.csic.es (JAS) 4 匈牙利农业与生命科学大学水果种植研究中心,匈牙利布达佩斯 1223; bujdoso.geza@uni-mate.hu * 通信地址:pmartinez@cebas.csic.es;电话:+34-968-396-200 † 这些作者对这项工作做出了同等贡献。

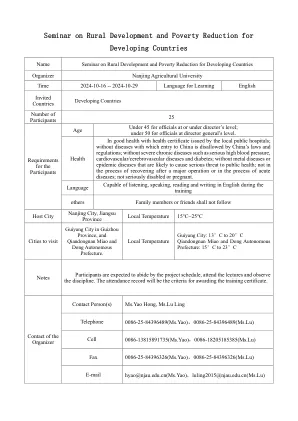

81.发展中国家农村发展与减贫研修班.docx

南京农业大学是教育部直属全国重点高校,坐落于历史文化名城南京。南京农业大学以农业和生命科学为主攻学科,同时还提供理学、经济学、管理学、工学、文学和法学等多学科的综合课程。它是国家“双一流”大学项目成员高校。南京农业大学由农学院、植物保护学院、经济管理学院等 20 个学院组成。南京农业大学有 18,000 多名本科生、12,000 多名研究生和 2,900 名教职员工。南京农业大学拥有 10 个 ESI 前 1% 学科,其中农业科学和植物学和动物学位列前 1‱。南京农业大学通过联合办学、学术交流和合作研究项目与 50 多个国家和地区的 180 多所大学和研究机构保持着密切的伙伴关系。学校以农业强乡为己任,致力于人才培养、科技创新和社会服务,打造农产品质量安全、农业信息技术、农业经济等专题研讨班。

接种巴西固氮螺菌作为减少秘鲁安第斯山脉山谷种植紫玉米 (Zea mays L.) 氮肥施用量的策略

1 秘鲁国家农业创新研究所(INIA)实验站监督和监测局迦南农业实验站,阿亚库乔 05002;邮箱:tati.condori89@gmail.com (TC); sumi222015@gmail.com(南非); josevelasquez_m@hotmail.com (JV) 2 多诺索农业实验站,农业技术发展局,国家农业创新研究所(INIA),利马 15200,秘鲁; lucero.26.lhs@gmail.com 3 秘鲁圣克里斯托瓦尔德瓦曼加国立大学(UNSCH)农学院、农业科学学院,阿亚库乔 05001; cayo.garciablasquez@unsch.edu.pe 4 普卡尔帕农业实验站,实验站监督和监测部,国家农业创新研究所(INIA),乌卡亚利 25002,秘鲁; cesar.padillacastro@outlook.com 5 国家农业创新研究所(INIA)农业实验站监督和监测部门,Av. La Molina 1981,利马 15024,秘鲁 6 南方科学大学(UCSUR)环境科学学院,利马 15067,秘鲁 * 通讯地址:investigacion_labsaf@inia.gob.pe

持久抗病基因组工程技术:可持续农业的最新进展和未来展望

1 浙江省农业科学院农产品安全与营养研究所,农产品质量安全生物与化学威胁控制国家重点实验室,中国杭州,2 南京农业大学植物保护学院,农作物病虫害监测与治理教育部重点实验室,中国南京,3 华中农业大学植物科学技术学院,中国武汉,4 西里西亚大学自然科学学院生物、生物技术与环境保护研究所,波兰卡托维兹,5 华南农业大学资源环境学院根系生物学中心,亚热带农业生物资源保护与利用国家重点实验室,中国广州,6 浙江农林大学亚热带森林培育国家重点实验室,中国杭州,7 坦塔大学理学院植物学与微生物学系,埃及坦塔,8 延安大学生命科学学院,中国延安,9 重点实验室华南农业大学农学院亚热带农业生物资源保护与利用研究中心,广州,中国,10 中国科学院庐山植物园,九江,中国

巴西甘蔗野生近缘种基因流及营养成分评估

1 进化实验室,遗传学系,“Luiz de Queiroz”农学院,圣保罗大学,皮拉西卡巴,巴西,2 技术分析与模拟实验室,农业工业技术和农村社会经济系,农业科学中心,圣卡洛斯联邦大学,阿拉拉斯,巴西,3 植物生物技术实验室,生物技术系,植物和动物生产,农业科学中心,圣卡洛斯联邦大学,阿拉拉斯,巴西,4 植物育种实验室,生物系,伯南布哥联邦农村大学,累西腓,巴西,5 生物技术系,植物和动物生产,圣卡洛斯联邦大学,阿拉拉斯,巴西,6 植物标本馆管理研究核心,维管植物研究中心,植物研究所,圣保罗,巴西,7 细胞和分子生物学实验室,农业核能中心,圣保罗大学,皮拉西卡巴,巴西,8 圣保罗大学农业核能中心植物育种实验室,巴西皮拉西卡巴