XiaoMi-AI文件搜索系统

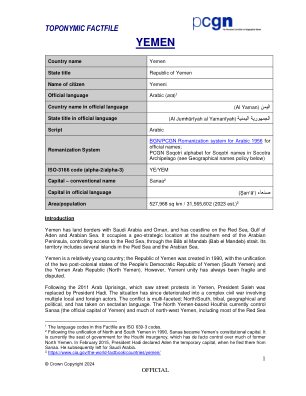

World File Search System地名概况 - 也门

简介 也门与沙特阿拉伯和阿曼接壤,濒临红海、亚丁湾和阿拉伯海。它位于阿拉伯半岛南端,具有重要的地缘战略位置,通过曼德海峡控制着进入红海的通道。其领土包括红海和阿拉伯海的几个岛屿。也门是一个相对年轻的国家;1990 年由两个后殖民国家统一而成,即也门民主人民共和国(南也门)和阿拉伯也门共和国(北也门)。然而,也门的统一一直很脆弱,充满争议。2011 年阿拉伯起义爆发后,也门爆发街头抗议,萨利赫总统被哈迪总统取代。此后,局势恶化为一场复杂的内战,涉及多个国内外参与者。冲突是多方面的;南北、部落、地理和政治,并已采用宗派语言。北也门的胡塞武装目前控制着萨那(也门官方首都)和也门西北部的大部分地区,包括红海大部分地区

“女性时间”理论——当代女性主义

作为本期特刊(“有什么不同?理论问题”)的编辑,我本想简洁地回答:“是时候了。”首先,是时候衡量一下理论在其鼎盛时期(20 世纪 80 年代和 90 年代初期)与现在之间的差异了,在此期间,大陆哲学、情境主义、法兰克福学派批评、符号学、后结构主义、女性主义、酷儿理论、性史、批判种族理论、空间城市主义、生物政治、后殖民属下研究和文化研究汇聚在一起,发出富有成效的杂音。而现在,理论可以说已经被伦理学、政治理论、现象学、认知心理学、书籍历史、实用主义、新媒体以及文化和交叉分析等既定学科和方法重新吸收。第二,这是“时间”的时间,也就是说,时间性的理论范式(柏格森的“持续性”、不合时宜、世纪、周期性、过时、当代性)正在重新获得批评关注。第三(也是我在这里关注的重点),这是女性主义理论中女性的时代。

印度军民融合——有希望的途径 | cenjows

和一个国家的军事实力(Danda)。在健全的军民关系(CMR)推动下,良好的军民一体化或融合(CMI 或 CMF)仍然是国家生存的关键。近代,灾难性的世界大战和核浩劫导致人们对战前德国和日本的军国主义产生厌恶。1957 年塞缪尔·亨廷顿提出“目标控制理论”后,出现了几种军民关系理论,强调“文官控制”以及军民“分离”。然而,大多数理论都无法充分解释现实世界的军民关系。无休止的代理战争、后殖民战争、内战和反恐战争凸显了在任何有效的军民关系框架中都需要密切的相互作用和融合。此外,两用信息技术、数字化和第四次工业革命(4IR 技术)彻底改变了军事,使暴力的使用民主化。传统的空、海、陆安全领域已经拓展到信息、网络空间、太空、高端技术、贸易、经济、人文、移民、粮食、水、卫生、能源、环境、气候变化等非传统安全领域的争夺。

生活在阴影中:探索殖民主义,气候变化与妇女脆弱性之间的联系

摘要,非政府间气候变化小组(IPCC)于2022年初发布了其第六次气候变化报告。本报告在三十年来首次承认殖民统治和全球剥削是气候问题的驱动因素,也是对社区和群体脆弱性的贡献者。殖民主义,气候变化和妇女的脆弱性很少在现有文献中讨论。进行了范围审查,以确定殖民主义如何使妇女更容易受到气候变化和相关灾难的影响。该研究检查了殖民主义何时以及如何增加全球北部和南方妇女的脆弱性。通过研究发现,殖民主义的影响因情况而异。由于种族主义和殖民时代继承的社会规范,妇女通常更容易受到伤害。在这项研究摘要的帮助下,未来的研究将能够减轻妇女对气候变化造成的灾难的长期脆弱性。此外,这项研究强调需要了解每个地区的社会动态,这可能使某些社区难以适应气候变化。后殖民镜头可能有助于理解这些关系并解决个体的敏感性。可以通过承认殖民主义的遗产及其对当今脆弱性的影响来建立一个更公平,更富有气候的社会。很明显,当我们将这种殖民历史与即将到来的气候变化问题相结合时,妇女,尤其是在边缘化群体中,承担脆弱的负担。作为直接结果关键词:殖民主义,气候变化,妇女,脆弱性,社会动力,后殖民镜头介绍:找到问题的问题,剥削,资源提取和权力不平等的历史遗产继续对今天的殖民主义产生持久影响,这是殖民主义的结果,当人们在其阴影下生活时,这是可见的。人们普遍认为,灾难对男人和女人的影响有所不同。对男人和女人在个人和职业生活中的需求,可能性和限制都不同。这也适用于重大灾难,因为我们知道男人和女人在各种危机方案中都有多种经验。由于其历史边缘化,女性通常比男性更容易受到悲剧的后遗症。此外,可能会责怪政治,经济,社会和文化因素的复杂结合,这可能是妇女对许多灾难的脆弱性,包括地震和海啸(Erman等,2021; UNDDR,2023)。,但近年来,我们开始观察广泛的全球变暖的影响。

沙漠地理:太阳能治理促进公正转型

摘要 虽然可持续发展声明充斥着国家和城市愿景,但在边缘农村背景下,为缓解气候而实施的低碳能源基础设施的不公正现象却有所体现。我们重点关注印度西部拉贾斯坦邦的太阳能基础设施推广,以主张以政治边缘居民的能源实践和能源开发对他们的影响为中心采取应对措施。为此,我们考虑转型下的环境治理安排如何揭示能源部门的社会物质重构与共同发展的权力关系和制度结构之间的递归关系。我们提出并实施了三个概念,这些概念可以指导制度、关系和社会物质变化的背景分析。这些衔接概念确定并为公正、对公众负责的转型提供途径。我们认为,环境治理和能源地理学见解可以使公正转型远离后殖民地缘政治中盛行的新的开采和增长型经济模式,转向使用适当的技术来实现体面的生活服务。

印度军民融合——有希望的途径 | cenjows

以及一个国家的军事力量 (Danda)。由强大的军民关系 (CMR) 推动的健全的军民一体化或融合 (CMI 或 CMF) 仍然是国家生存的关键。近年来,灾难性的世界大战和核浩劫导致人们对战前德国和日本所表现出的军国主义感到厌恶。在塞缪尔·亨廷顿于 1957 年提出“目标控制理论”后,出现了几种 CMR 理论,强调“民事控制”以及民事和军事“分离”。然而,大多数理论都不足以充分解释现实世界的 CMR。无休止的代理、后殖民、内战和反恐战争强调了在任何有效的 CMR 框架中,民事和军事之间需要密切的相互作用和融合。此外,双重用途信息技术、数字化和第四次工业革命 (4IR 技术) 已经彻底改变了军事事务,并使暴力的使用民主化。传统的空中、海上和陆地安全领域已经扩大到包括信息、网络空间、太空、高端技术、贸易、经济、人类、移民、食品、水、健康、能源、环境和气候变化等非传统安全领域的争夺。

braun-et-al-2024理论基础 - 工程 - 伦理学 -

传统上,工程伦理被视为仅属于贫血领域。在本章中,有人认为工程伦理可以从社会学方法中学到很多东西。这一点尤其重要,因为所有工程师都是隐性的社会学家。他们对自己居住,社交和工作的社会世界形成了一种看法 - 他们认为他们的工程文物将被部署。对形式社会学的更多了解使工程师能够以更跨学科和多维的方式将其实践背景,理解问题并产生工程思想。社会学还可以帮助我们了解技术伦理(以及工程师的作用)如何以及为什么(文化)和时间(历史上)以及社会系统的结构变化以及思想历史的变化。社会学为我们提供了与学生合作时解构简单观点的工具,例如技术决定论和信念技术设计是价值中立的。本章介绍了我们认为的三种最关键的社会学方法及其对工程伦理教育的潜在贡献:批判理论,后殖民理论以及科学,技术和社会(STS)研究。

南半球高科技产品出口趋势

全球南方 最重要的问题是,什么是全球南方?我们将哪些国家纳入全球南方? 联合国贸易和发展会议 (2022) 将全球南方定义为非洲、拉丁美洲和加勒比地区、亚洲(不包括日本、韩国和以色列)和大洋洲(不包括新西兰和澳大利亚)的国家。 2 印度政府外交部 (2023) 将全球南方定义为一个广义的术语,指那些认为自己属于发展中国家、或/和新兴市场经济体、或/和后殖民国家、或/和非经合组织国家的国家。 3 对于 Dados 和 Connell (2012) 来说,全球南方一词广义上指亚洲、非洲、拉丁美洲和大洋洲。换句话说,欧洲和北美以外的地区主要是(但不是全部)低收入地区,并且往往在政治或文化上处于边缘地位。 4 Chaturvedi (2014) 从发展合作的角度定义了“全球南方”一词,指所有发展中国家,包括最不发达国家 (LDC)。在本分析中,全球北方包括 32 个发展援助委员会成员国 5 和欧盟其他成员国 6。换言之,根据联合国的分类,所有发达国家都属于全球北方,其余国家则属于全球南方。关于这一点,还可参见 DCR 最新一期 Atul Kaushik 的论文。

论文集《全球南方国家人工智能的道德治理:负责任地使用人工智能的人权方法》†

摘要:关于如何规范和负责任地使用数字技术,特别是人工智能 (AI) 的争论日益激烈。在日益全球化的背景下,需要解决不同国家和地区之间的权力关系和不平等问题。虽然发达国家正在带头建立人工智能的道德治理架构,但在所谓的全球南方(例如,具有后殖民历史的国家,也称为非发展中国家),它们的脆弱性和对北方统治的依赖导致它们从这些发达国家进口数字技术、资本和组织模式。这种不平衡在缺乏道德反思的情况下,会对他们已经被排斥、压迫和歧视的人口产生重大的负面影响。在本文中,我们想探讨如果我们不从人权/民主的角度考虑人工智能的多层次和道德全球治理的必要性,那么从发达国家进口数字技术的全球南方国家会在多大程度上受到影响。具体来说,我们要解决可能出现的两个问题:(a)南方人口缺乏治理能力,因为他们在技术创新和监管上依赖北方领导层;(b)北方国家对南方国家施加的物质和劳动力掠夺主义。

种姓与市场经济的现代性*

在市场经济已融入全球的现代印度,种姓制度处于什么地位?研究种姓问题最具影响力的人类学方法往往强调种姓是印度传统的宗教和礼仪秩序,或者(将这种秩序视为殖民时期的产物)受政治影响,尤其是如今受到以种姓为基础的选举政治动态的影响。人们较少关注种姓对经济的影响。本文认为,学术上对种姓的框架反映了公共政策将种姓“圈禁”在非现代的宗教和“种姓政治”领域,同时将现代性与消除种姓的市场经济联系起来。在南印度的村级实地考察发现,公众也对种姓有类似的叙述,要么是被市场关系侵蚀的礼仪等级,要么是偏离日常经济生活的身份政治。然而,无论是在地方还是国家层面,种姓的影响在劳动力市场和商业经济中都普遍存在。在市场时代,种姓是一种资源,有时以网络的形式存在,其机会优势歧视他人。达利特人受到的歧视不是种姓作为一种与经济无关的关系,而是他们经常寻求解放的经济和市场过程本身。后自由化印度的种姓过程、封闭和逃避表明,有必要在东方主义和后殖民框架之外重新思考种姓的现代性,并考虑