XiaoMi-AI文件搜索系统

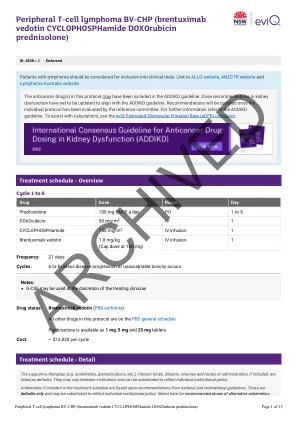

World File Search System外周 T 细胞淋巴瘤 BV-CHP(brentuximab vedotin 环磷酰胺 DOX 奥柔比星 泼尼松龙)第 1 页,共 15 页

剂量调整的证据有限,eviQ 上的建议仅供参考。他们通常是保守的,强调安全。任何剂量调整都应基于临床判断和个体患者的情况,包括但不限于治疗意图(治愈性与姑息性)、抗癌方案(单一疗法与联合疗法与化疗与免疫疗法)、癌症生物学(部位、大小、突变、转移)、其他治疗相关副作用、其他合并症、体能状态和患者偏好。建议的剂量调整基于临床试验结果、产品信息、已发布的指南和参考委员会共识。除非另有说明,否则剂量减少适用于每个单独的剂量,而不适用于总天数或治疗周期持续时间。除非另有说明,否则非血液学分级基于不良事件通用术语标准 (CTCAE)。肾脏和肝脏的剂量调整已尽可能标准化。有关更多信息,请参阅剂量注意事项和免责声明。

原创研究表柔比星联合白藜芦醇多功能靶向脂质体增强脑胶质瘤治疗效果

简介:许多治疗分子无法穿过血脑屏障 (BBB),且难以渗透到肿瘤组织,导致脑肿瘤治疗面临巨大挑战。为了解决这些障碍,我们开发了一种新型多功能靶向载体,使药物能够穿过 BBB 并靶向脑肿瘤组织。方法:在多功能靶向脂质体中,天然化合物白藜芦醇 (RES) 被整合到脂质体的脂质双层膜中,而对氨基苯基-α-D-甘露糖吡喃苷 (MAN) 和麦芽凝集素 (WGA) 则结合到脂质体表面。然后将抗癌药物表柔比星 (EPI) 装入脂质体中。然后,通过评估粒径、zeta 电位和表观形态来表征脂质体。将WGA和MAN修饰的白藜芦醇表柔比星脂质体应用于体外胶质瘤细胞和BBB模型以及体内C6胶质瘤大鼠。结果:多功能靶向脂质体形圆整,表面光滑,粒径均一。从SRB结果来看,多功能靶向脂质体显示出明显的抑制效果,提示MAN加WGA对脑肿瘤细胞产生了强大的药物递送效果。流式细胞术检测发现,给予WGA和MAN修饰的白藜芦醇表柔比星脂质体后的胶质瘤细胞摄取和凋亡最为明显。在多功能靶向效果实验中,WGA和MAN修饰的白藜芦醇表柔比星脂质体穿过BBB并靶向脑肿瘤细胞的效果最强。荷瘤大鼠应用多功能靶向脂质体后,中位生存期明显长于对照组。结论:WGA和MAN修饰的表柔比星加白藜芦醇脂质体对表柔比星和白藜芦醇跨血脑屏障的转运能力强,对脑胶质瘤具有良好的治疗作用,具有多功能靶向性。关键词:多功能靶向脂质体,血脑屏障,细胞凋亡,白藜芦醇,脑胶质瘤

赖氨酸修饰的表柔比星固体脂质纳米颗粒用于癌症靶向和治疗

简介 在过去十年中,纳米材料科学中的药物知识得到了快速发展。医学纳米技术是纳米技术在医学中的应用,涉及药物输送系统、疾病检测方法、新产品(如纳米机器人和人造组织)的引入等问题,其目的是通过发展医疗保健领域的深思熟虑和重大变革来提高生活质量。纳米科学在纳米医学中的应用,更具体地说是在药物科学领域的应用,用于药物纳米载体在疾病管理和癌症治疗中的创新,将迅速普及。1-5 在这一领域,已经通过探索多种载体和方法探索了靶向药物输送以用于名义癌症治疗。6-8

体内实验表明匹伐比星对三阴性乳腺癌的疗效优于阿霉素

三阴性乳腺癌 (TNBC) 对抗雌激素和抗 HER2 疗法无反应,需要使用蒽环类、紫杉烷、环磷酰胺和铂化合物的细胞毒药物组合。多药疗法仅能实现 20-40% 的病理治愈率,这是由于药物耐药性和药物治疗可逆性心脏毒性作用导致的累积剂量限制。需要更安全、更有效的 TNBC 治疗方法才能获得持久的治疗反应。本研究描述了新型蒽环类药物匹伐比星的机制分析及其对人类原发性 TNBC 的体内疗效。匹伐比星直接激活 PKCd,触发快速的线粒体依赖性细胞凋亡,并绕过 P-糖蛋白、Bcl-2、Bcl-X L 和 Bcr-Abl 过度表达引起的耐药性。因此,对于在单层培养和肿瘤球中生长的 MDA-MB-231 和 SUM159 TNBC 细胞系,匹伐比星的细胞毒性比阿霉素更强。在植入 MDA-MB-231 人 TNBC 细胞并用匹伐比星和阿霉素的最大耐受剂量 (MTD) 治疗的原位 NSG 小鼠模型中,对匹伐比星和阿霉素的体内疗效进行了比较。通过数字卡尺测量和测定终点肿瘤重量和体积来监测肿瘤生长。通过识别心室心肌细胞中的微空泡来组织学评估终点心脏毒性。与载体治疗的肿瘤相比,用 MTD 多轮阿霉素治疗的原发性肿瘤未能抑制肿瘤生长。但是,单次 MTD 匹伐比星给药可显著抑制肿瘤生长和肿瘤消退(相对于开始治疗之前的肿瘤体积)。对接受药物和载体治疗的小鼠的心脏进行组织学分析显示,治疗剂量的匹伐比星未产生心肌损伤的证据。这些结果支持开发匹伐比星作为阿霉素更安全、更有效的替代品,用于治疗三阴性乳腺癌以及阿霉素治疗适用的其他恶性肿瘤。

原创研究自组装双靶向表柔比星-杂化聚多巴胺纳米粒子用于化疗-光热联合治疗

目的:将叶酸和环状精氨酰甘氨酰天冬氨酸肽引入带负电荷的脂质包被的混合聚多巴胺-半胱氨酸核心表面,用于递送表柔比星 (EPI) (E/PCF-NPs)。评估了使用 E/PCF-NPs 对三阴性乳腺癌进行化学-光热联合治疗的效果。材料和方法:研究了纳米粒子的升温效应和热毒性。通过透射电子显微镜、扫描电子显微镜和原子力显微镜表征了 E/PCF-NPs 的形态和性质。测定了物理化学性质,包括粒径、zeta 电位、载药量、包封率 (EE%)、稳定性和体外释放。在 4T1 细胞上测定了 E/PCF-NPs 的细胞活力、活性氧 (ROS) 水平、氧化烟酰胺腺嘌呤二核苷酸与其还原形式 (NAD + /NADH) 的比率、细胞凋亡测定和细胞摄取。通过超高效液相色谱/质谱系统进行药代动力学研究和组织分布检测。还评估了近红外 (NIR) 激光辐照下 E/PCF-NPs 的抗肿瘤作用。结果:与单独的光热处理相比,E/PCF-NPs 的球形形态显示出高 EE%,均匀尺寸为 106.7 nm,显着的稳定性,并且在 NIR 激光下大大改善的细胞毒性。E/PCF-NPs 中 EPI 的体外释放对 pH 敏感,在 NIR 激光照射下可获得更大的响应。与单独化疗或光热治疗相比,体外联合治疗显著抑制了4T1细胞的存活率至17.7%,诱导了ROS的产生,并显著降低了NAD + / NADH。在辐射下用E / PCF-NPs治疗可诱导约93.6%的4T1细胞凋亡。体外细胞对E / PCF-NPs的摄取具有时间依赖性。E / PCF-NPs的长期循环和更高的肿瘤蓄积通过NIR激光照射介导的细胞凋亡增强的光热效应导致乳腺肿瘤组织完全消融。结论:E / PCF-NPs由于化疗与光热疗法的协同作用而显示出增强的抗癌作用,可能是癌症治疗的潜在治疗剂。关键词:聚多巴胺纳米粒子,L-半胱氨酸,表柔比星,药代动力学,三阴性乳腺癌