XiaoMi-AI文件搜索系统

World File Search System金属和合金中沉淀物的晶体学

本章和以下各章描述了金属和合金中第二相沉淀颗粒的晶体学。本章的重点放在分析其晶体结构,组成和晶体取向与基质之间的技术方面。在技术上嵌入固体基质中的细质沉淀物的表征在技术上很困难。来自矩阵的信号始终阻碍来自沉淀物的信号。尽管即使是最先进的特征技术仍然不完整,但要评估与沉淀物晶体相关的经典理论中涉及的假设的有效性变得有可能。例如,最近的实验研究表明,成核过程中其晶体结构的演变似乎与所谓的经典成核理论相矛盾,而大小和组成的波动。最近的研究还表明,它们与基质的晶体取向关系通常不同于与界面晶格不匹配相关的能量考虑因素预测的晶体取向。此外,发现与基质的晶体取向关系是控制降水硬化大小的因素,与基于连续弹性理论计算的常规Orowan的强化模型相反,而无需考虑结晶学。

通过透射电子显微镜的原位加热-冷却实验深入了解不锈钢增材制造过程中沉淀物的演变

在合金的增材制造过程中,在局部热与物质相互作用后,熔融材料会迅速凝固。然后,在剩余的构建时间内,它会在固态下经历冷却/加热循环,即固态热循环。固态热循环期间产生的热机械力可以触发大量微观机制,从而带来显著的微观结构变化,决定最终成品部件的机械性能。在这项工作中,我们的目标是利用透射电子显微镜深入了解固态热循环驱动的奥氏体不锈钢中亚微米级沉淀物的演变。为此,从预制样品中提取薄膜薄片,并在透射电子显微镜内进行不同的原位固态热循环。固态热循环旨在了解温度幅度和速率、热循环次数和类型以及后处理退火对沉淀物演变的影响。每次热循环前后的高角度环形暗场成像和能量色散 X 射线光谱可深入了解不同热循环因素对沉淀物成分、尺寸和形态演变的贡献。常见趋势包括 Mn 和 Si 从富含 Mn-Si 的氧化物扩散到周围基质中,Cr 环在氧化物沉淀物周围形成,S 在非氧化物沉淀物中重新分布。在 (Upadhyay et al., Sci. Rep. 11 (2021) 10393) 中研究的原样样品中也发现了类似的 Cr 环和 S 分布,这有力地支持了这些结果相对于增材制造过程中发生的情况的代表性。

更正为:时效处理后 Al-Zn-Mg-Cu 铝合金中新 (Al, Zn)3Zr 沉淀物的形成及其对动态压缩的响应

更正为:时效处理后 Al-Zn-Mg-Cu 铝合金中新 (Al, Zn) 3 Zr 沉淀物的形成及其对动态压缩的响应

定量评估portevin-le Chatelier对降水量的流动应力的影响,使ALMGSCZR合金

portevin-le Chatelier(PLC)效应通常在许多合金系统中发生,并导致流动应力变化。发生降水时,PLC的行为发生变化及其对流动应力的影响变得更加复杂,但尚未澄清。沉淀物和位错之间众所周知的相互作用机制是剪切(可剪切沉淀物)和绕过(不可切除的沉淀物)。这项研究系统地研究了三种情况下PLC效应对流动应力的影响,即,没有预屈,具有可剪切的沉淀物,并且具有不可剪切的沉淀物。这项研究是在ALMGZRSC合金上进行的,其中沉淀不会改变负责PLC的溶质物种的浓度。提出了考虑不同的脱位 - 屈光度相互作用的修改构型关系,这可以量化以上三种情况下PLC效应对流动应力的贡献。建模结果与在ALMG和ALMGSCZR合金上表现出PLC效应的实验的结果非常吻合。理论上证明了PLC诱导的加强可以占ALMG合金总流动应力的14.5%。当出现可剪切和不可剪切的沉淀物时,该百分比分别降至约4.5%和9.5%,表明沉淀会减弱PLC诱导的增强。可剪切的沉淀物可以缩短PLC的应变率范围,这比不可切除的沉淀物更有效地抑制PLC效应。最后,讨论了负责PLC诱导的强化和不同沉淀脱位相互作用的作用的内在机制。

HBV定量实时PCR套件用户手册

6.6将100 µL的预混合血浆样品加入标记的管中。请勿将样品添加到“ C-”和“ C+”管中。6.7将100 µL的“ C-”和“ C+”加入相应的管中。6.8涡流,最大强度为3-5秒,两次,在1000-3000 rpm的下降3-5秒,向下旋转3-5秒。6.9在65°μ下孵育15分钟,在室温下以13000 rpm的速度向下旋转30秒。6.10将400 µL沉淀缓冲液加入每个管中。 涡流两次涡流最大值3-5秒。 6.11在室温下以13000 rpm的速度将管子旋转15分钟。 6.12删除上清液,以避免与沉淀物接触移液器尖端。 为每个样本使用新提示。 6.13将500 µL的洗涤液№1加入沉淀物。 涡流管3-5秒。 将管子上下扭转管的盖。 有必要单独使用每个管进行此过程。 6.14在室温下以13000 rpm旋转管子5分钟。 6.15删除上清液,以避免与沉淀物接触移液器尖端。 为每个样本使用新提示。 6.16将300 µL的洗涤液№2加入沉淀物,并在墙壁上的洗涤和管子上轻轻地倒入管子。 有必要单独使用每个管进行此过程。 6.17在室温下以13000 rpm的速度旋转管子5分钟。 6.18拆下上清液,避免与沉淀物接触移液器尖端。 为每个样本使用新提示。6.10将400 µL沉淀缓冲液加入每个管中。涡流两次涡流最大值3-5秒。6.11在室温下以13000 rpm的速度将管子旋转15分钟。6.12删除上清液,以避免与沉淀物接触移液器尖端。为每个样本使用新提示。6.13将500 µL的洗涤液№1加入沉淀物。 涡流管3-5秒。 将管子上下扭转管的盖。 有必要单独使用每个管进行此过程。 6.14在室温下以13000 rpm旋转管子5分钟。 6.15删除上清液,以避免与沉淀物接触移液器尖端。 为每个样本使用新提示。 6.16将300 µL的洗涤液№2加入沉淀物,并在墙壁上的洗涤和管子上轻轻地倒入管子。 有必要单独使用每个管进行此过程。 6.17在室温下以13000 rpm的速度旋转管子5分钟。 6.18拆下上清液,避免与沉淀物接触移液器尖端。 为每个样本使用新提示。6.13将500 µL的洗涤液№1加入沉淀物。涡流管3-5秒。将管子上下扭转管的盖。有必要单独使用每个管进行此过程。6.14在室温下以13000 rpm旋转管子5分钟。6.15删除上清液,以避免与沉淀物接触移液器尖端。为每个样本使用新提示。6.16将300 µL的洗涤液№2加入沉淀物,并在墙壁上的洗涤和管子上轻轻地倒入管子。 有必要单独使用每个管进行此过程。 6.17在室温下以13000 rpm的速度旋转管子5分钟。 6.18拆下上清液,避免与沉淀物接触移液器尖端。 为每个样本使用新提示。6.16将300 µL的洗涤液№2加入沉淀物,并在墙壁上的洗涤和管子上轻轻地倒入管子。有必要单独使用每个管进行此过程。6.17在室温下以13000 rpm的速度旋转管子5分钟。6.18拆下上清液,避免与沉淀物接触移液器尖端。为每个样本使用新提示。6.19打开管子,严格严格在65°的沉淀物处干燥5分钟。

注意:本稿件由 UT-Battelle, LLC 按照与美国能源部 (DOE) 签订的合同 DE-AC05-00OR22725 撰写。美国政府

虽然人们已经充分了解了 Al-Cu 合金在拉伸状态下的沉淀物-位错相互作用,但对蠕变行为的研究却少得多。新型热稳定 Al-Cu 合金具有 θ′ (Al 2 Cu) 作为强化沉淀物,在高达 300°C(约 60% 的熔化温度)及更高的温度下仍保持稳定,此时蠕变对机械行为至关重要。本研究使用原位中子衍射和扫描透射电子显微镜确定了此类 Al-Cu 合金中的沉淀物-位错相互作用。发生了向 θ′ 沉淀物的显著负载转移,这可归因于 θ′ 和 Al 基体界面上的位错环。因此,Orowan 环被确定为沉淀物-位错相互作用的主要活动。由于 Orowan 环和负载转移与显著的应变硬化有关,这些结果解释了这种合金中表现出的出色抗蠕变性,并为设计具有卓越蠕变性能的沉淀强化合金提供了见解。

AMB2025-01基准测量和挑战问题

•基准挑战CHAL-ABS2025-01-SR:预测平均固体尺寸,平均最大和最小隔离的NB和MO在细胞壁和细胞内部的NB和MO的质量分数,以及在AS-Buuguign微型结构中不包括氧化物的沉淀物的体积分数。预测在870°C的应力释放热处理1小时后,在微观结构中的沉淀物的体积分数(不包括氧化物)。 •基准挑战CHAL-BAMB2025-01-H:在细胞壁和细胞内部的NB和MO分别预测NB和MO的平均固定细胞大小,平均最大和最小隔离质量分数,以及在构造的微观结构中排除氧化物的沉淀物的体积分数。预测在1150°C均质热处理1小时后,在微观结构中的沉淀物的体积分数,不包括氧化物。

简介共结晶(靶蛋白)浸泡...

apo脱靶蛋白晶体,该化合物的结晶被发现以适合浸泡的形式有助于结晶,但在晶体结构中不显示。还开发了和优化了浸泡溶液 - 从结晶沉淀物溶液开始。硫酸铵浓度降低,以避免相位分离并增加了PEG浓度。冷冻溶胶(分子尺寸)也用于识别溶解溶液,该溶液支持沉淀物溶液中的化合物溶解度。使用浸泡已经解决了30多个含有感兴趣化合物的晶体结构,其中大多数的分辨率大于2Å。

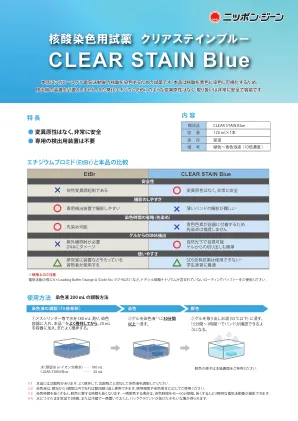

核酸染色试剂 Clear Stain Blue - CLEAR STAIN Blue

*1 本产品含有沉淀物。搅拌均匀,添加沉淀物,制备染色溶液。 *2 染色溶液可以在几天到一个星期内重复使用几次。请根据使用频率和染色程度使用。 *3 若染色时间增加,脱色所需时间也会增加。如果脱色过夜,将染色时间延长约 45 至 60 分钟将使您获得更清晰的电泳图像。 *4 如果将其放置于室温水中 2 小时,或放置于冰箱中过夜,您将获得清晰且无背景的图像。