XiaoMi-AI文件搜索系统

World File Search System纳米硅纳米无定形 - 晶体硅上的电负性异性结构的机理:概述

摘要:在开发高敏感,硬质和健壮的探测器2的过程中,出现了非常浅的无定形硼基结晶硅1异质结,用于低渗透性深度辐射,例如紫外线光光子,例如紫外线光子和低增强电子3(低于1 KEV)(1 KEV)。多年来,人们相信,通过N型晶体硅在N型晶体硅上的化学4蒸气沉积产生的连接是浅的P-N结,但5尽管实验结果无法提供这样的结论证据。直到最近,基于6个量子力学的建模才揭示了该新交界处的独特性质和形成机制7。在这里,我们回顾了理解8 A-B/C-SI界面的启动和历史(此后称为“硼 - 硅交界处”),以及它对9微电学行业的重要性,随后是科学上的新连接感。未来的10个发展和可能的研究方向也将讨论。11

使用密度泛函理论和机器学习预测氧化物钙钛矿的带隙和带边位置

电负性_A 赤道角 顶角 s轨道能量_B p轨道能量_B 原子序数_B 电负性_B s轨道能量_A 电离能_A 电离能_B p轨道能量_A 原子半径_B 原子半径_A 原子序数_A 氧化态_A 氧化态_B

CaF2:Tb3+/PDMS 弹性体的接触分离诱导自恢复机械发光

在弹性体上。从左侧喷射的电子主要集中在荧光粉颗粒上,如图 3c-ii 所示。这一结果表明,氟化物荧光粉由于其电负性更强,比 PDMS 聚合物更容易吸引电子。因此,当 CaF 2 -PDMS 界面

分层氧化物SRLAAL1/2M1/2O4的电催化活性(M ...

摘要一系列具有SRLAAL配方1/2 m 1/2 O 4(M = M = Mn,Fe,Co)的一系列氧化物已合成,并且已经研究了其电催化活性的一半反应水,氧气裂解的一半反应,氧气进化反应(OER)和氢进化反应(她)。这些分层的氧化物由八面体配位的al/m金属组成,其中八面体被碱土/稀土阳离子分离。在合成的材料中,SRLAAL 1/2 CO 1/2 O 4显示出最佳性能,从Tafel方法评估的OER和她的OER和HE的较低的OER和她的较快反应动力学可以明显看出。通过多种因素的组合来解释SRLAAL 1/2 CO 1/2 O 4的性能,包括CO的较高的电负性引起的债券共价,以及MN和FE的较高的电负性,以及Trivalent Cobalt的良好电子构型。重要的是,电导率研究表明电荷转运与电催化活性之间的相关性,其中最活跃的催化剂还显示出最高的电导率。

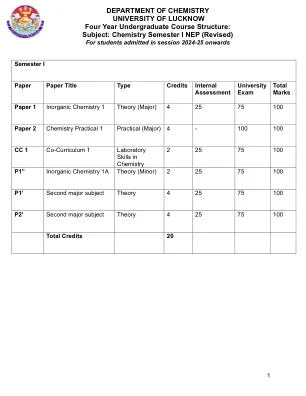

主题:化学学期I NEP(修订)

共价键的特征。简单分子和离子的杂交和形状。价壳电子对排斥(VSEPR)理论简单分子和离子。分子轨道理论,用于同核和异核(CO和NO)双原子分子,电子缺乏分子中的多中心键,键强度和键能,偶极力矩和电负性差的离子特征。

s41467-024-44725-1.pdf

光催化全水分解为氢气和氧气对于地球上长期可再生、可持续和清洁燃料生产来说是理想的。金属硫化物被认为是理想的产氢光催化剂,但它们的成分均一性和典型的硫不稳定性导致产生惰性氧,这仍然是全水分解的巨大障碍。在这里,ZnIn 2 S 4 (DO-ZIS) 的畸变引起的阳离子位点氧掺杂在 S 1 – S 2 – O 位点的局部结构中产生相邻原子位点之间显著的电负性差异,其中 S 1 位点富电子,而 S 2 位点缺电子。强的电荷重分布特性可激活 S 2 位点的稳定氧反应,避免了金属硫化物光催化中常见的硫不稳定问题,而 S 1 位点有利于氢气的吸附/解吸。因此,在 DO-ZIS 中实现了整体水分解反应,其太阳能到氢的转化效率高达 0.57%,经过 120 小时光催化测试后,保留率约为 91%。在这项工作中,我们从电负性差异的角度启发了一种通用设计,以激活和稳定金属硫化物光催化剂,实现高效的整体水分解。

迷你评论:

对二维(2D)材料(例如石墨烯,硅和德国烯)的摘要研究,由于其独特的电子和机械性能,引起了极大的关注。该迷你审查采用密度功能理论(DFT)来比较这三种材料的电子特性。结果表明,通过SP²杂交的石墨烯具有出色的电导率和高机械强度,晶格常数为2.46Å。硅和德国烯分别由硅和锗原子组成,由于它们能够通过各种方法张开带隙,因此具有更高的表面反应性和高级电子应用的潜力。硅的晶格常数为3.90Å,电负性为1.9,而德国烯的晶格常数为3.97Å,电负性为2.01。硅和石墨烯的带状结构没有表现出带隙,在p轨道中具有主导状态,而德国烯显示半导体行为,在K点处有零带隙的开口。石墨烯显示出高的平面刚度,而硅和德国烯具有各自的刚度,石墨烯和硅脆性是脆性,而德国烯则是延性的。这项研究提供了对石墨烯,硅和德国烯电子特性的基本差异的见解,以及它们在半导体技术和高速,低能电子设备中的潜在应用。

锂离子和钠离子电池中的氟化学

摘要是元素周期表中的特殊元素,氟气体具有2.87 V与F-的最高标准电极电位,而氟原子具有最大的电负性。从著名特性中受益,氟在锂离子电池(LIB)和钠离子电池(SIB)的开发中起着重要作用。在阴极材料中,高电负性渲染增强了过渡金属氟键的离子特征,并且在电解质中的工作电位相应高;氟化电解质具有良好的抗氧化能力和耐火能力,可以显着提高电池的热安全性。在电极 - 电解质界面上,富含氟的无机成分(例如LIF和NAF)对于在阳极上形成坚固且稳定的固体电解质界面至关重要。尽管在氟阴极,电解质和接口方面取得了显着的进步,但仍然缺乏对氟化物在LIBS和SIBS中的功能的全面了解。因此,本综述简要概述了基于氟的电极,电解质和接口的最新进展,并突出了组成,特性和功能之间的相关性,以揭示Libs和Sibs中的氟化学。本综述将为氟主导的高性能电极材料,功能化电解质和合并界面的有理设计和针对性调节提供指导。