XiaoMi-AI文件搜索系统

World File Search System基于YOLO-GSS 的输电线路边缘端实时缺陷检测方法

(国家电网新区域电源公司,Xiongan新区域071600,中国)摘要:边缘设备和输电线路智能检查的组合可以满足重新的需求 -

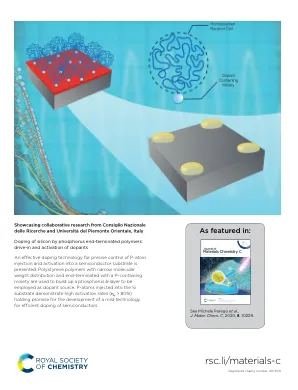

磷端基聚合物对硅的掺杂

半导体技术依赖于通过在半导体基质材料的晶格中控制引入替代杂质(掺杂)来调整基板的电性能的能力,以便调整其电子、光学和/或磁性。1 然而,目前的原位掺杂策略不能轻易扩展到纳米级。随着半导体器件的尺寸缩小到纳米级,半导体内单个原子的标准随机分布变得至关重要,因为均匀掺杂分布的假设不再成立。2,3 目前,科学界正在努力开发一种新技术,以展示纳米级半导体结构的确定性掺杂。传统的掺杂技术主要基于离子注入,即用高能含掺杂剂的离子轰击目标半导体,随后使用高温热处理诱导离子替换晶格中的原子。 1 该技术的主要优势在于可以独立控制半导体主体内的掺杂剂量和杂质原子的深度分布。这种方法已被广泛探索,并已成为微电子领域的主力,因为它可以保证大面积的出色掺杂均匀性。

终端管制技术交流会议

壹、目的 ............................................................................................................................... 3

基于近端策略优化算法及视觉感知的机械臂导纳控制研究

在现代操纵器交互任务中,由于环境的复杂性和不确定性,准确的对象表面建模通常很难实现。因此,改善操纵器与环境之间相互作用的适应性和稳定性已成为相互作用任务的重点之一。针对操纵器的互动任务,本文旨在在视觉指导下实现良好的力量控制。因此,基于Mujoco(带有触点的多关节动力学)物理引擎,我们为操纵器构建了交互式仿真环境,并创新地集成了基于位置的视觉伺服控制和录取控制。通过深度强化学习(DRL)中的近端策略优化(PPO)算法,有效地集成了视觉信息和力量信息,并提出了结合视觉感知的接收性控制策略。通过比较实验,将允许控制与视觉感知相结合,并将力控制的整体性能提高了68.75%。与经典的入学控制相比,峰值控制精度提高了15%。 实验结果表明,在平坦和不规则的凹面环境中,允许控制与视觉感知结合表现良好:它不仅可以准确地执行视觉构成的力控制任务,而且还可以在各种接触表面上维持施工力,并迅速适应环境变化。与经典的入学控制相比,峰值控制精度提高了15%。实验结果表明,在平坦和不规则的凹面环境中,允许控制与视觉感知结合表现良好:它不仅可以准确地执行视觉构成的力控制任务,而且还可以在各种接触表面上维持施工力,并迅速适应环境变化。在精确组装,医疗援助和服务操纵器的领域中,它可以提高操纵器在复杂和不确定的环境中的适应能力和稳定性,从而促进智能操纵器的自主操作的发展。