XiaoMi-AI文件搜索系统

World File Search System气候变化和药用植物研究的未来

*通讯作者:Konei Emangbondji Hounsou,Pan African University Life and Earth Sciences Institute(包括健康与农业),Paulesi,Paulesi,Paulesi,Ibadan University,Ibadan University,Ibadan University of Paulesi,Konei Emangbondji Hounsou,伊巴丹大学,伊巴丹200005年,泛非大学生活与地球科学研究所。

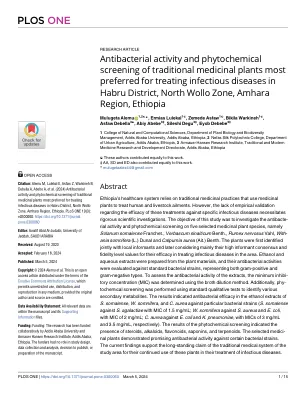

抗菌活性和植物化学筛查的传统药用植物最喜欢治疗埃塞俄比亚阿姆哈拉地区Habru地区的传染病

埃塞俄比亚的医疗保健系统依赖于使用药用植物来治疗人和牲畜疾病的传统药用实践。然而,缺乏有关这些治疗方法对特定传染病的疗效的经验验证需要严格的科学研究。这项研究的目的是研究对五种选定的药用植物物种的抗体活性和植物化学筛查,即solanum somalense franchet。,verbascum sinaitimum benth。BENTH。 最初是与当地线人共同确定的植物,后来主要考虑其高线人的共识和忠实水平的价值,以便其在治疗该地区的传染病方面的功效。 从植物材料中制备乙醇和水提取物,并针对标准细菌菌株评估其抗菌活性,代表革兰氏阳性和革兰氏阴性类型。 为评估提取物的抗菌活性,使用肉汤稀释法确定最小抑制浓度(MIC)。 此外,使用标准定性测试进行了Phy-To化学筛选,以鉴定各种二级代谢产物。 结果表明s乙醇提取物中的抗菌功效。 somalense,w。 somnifera,c。 针对特定细菌菌株的耳a(s。) somalense对s。 agalactiae,MIC为1.5 mg/ml; w。 Somnifera反对S。 金黄色和e。 aurea反对e。BENTH。最初是与当地线人共同确定的植物,后来主要考虑其高线人的共识和忠实水平的价值,以便其在治疗该地区的传染病方面的功效。乙醇和水提取物,并针对标准细菌菌株评估其抗菌活性,代表革兰氏阳性和革兰氏阴性类型。为评估提取物的抗菌活性,使用肉汤稀释法确定最小抑制浓度(MIC)。此外,使用标准定性测试进行了Phy-To化学筛选,以鉴定各种二级代谢产物。结果表明s乙醇提取物中的抗菌功效。somalense,w。somnifera,c。针对特定细菌菌株的耳a(s。somalense对s。agalactiae,MIC为1.5 mg/ml; w。Somnifera反对S。金黄色和e。aurea反对e。大肠杆菌,MIC为2 mg/ml; c。大肠杆菌和K。肺炎,麦克风分别为3 mg/ml和3.5 mg/ml)。植物化学筛选的结果表明存在类固醇,生物碱,类黄酮,皂苷和萜类化合物。选定的药物植物表现出对某些细菌菌株的有希望的抗菌活性。目前的发现支持了研究领域传统医学系统的长期主张,以继续使用这些植物治疗传染病。

CRISPR/Cas9技术在药用植物中的应用与展望

知途径; 虚线代表未知途径; 图2(在线颜色)萜类,生物碱和苯丙烷的生物合成途径。萜类生物合成的途径可以分为三个阶段。第一阶段:IPP或DMAPP由G3P和丙酮酸或乙酰辅酶A作为底物产生;第二阶段,IPP和DMAPP用作底物来生成萜烯前体GPP,FPP和GGPP。第三阶段:GPP,FPP和GGPP在TPS的作用和修饰酶的作用下产生特定的萜类化合物。涉及萜类合成途径的酶包括:DXS,DXR,AACT,HMGS,IDI,GPS,FPS,FPS,GGPPS,GGPPS,ADS,CPS,CPS,CYP76AK2,CYP76AK2,CYP76AK3,CYP76AK3,PDS,PPTA / G,PPTA / G,CYP5150L8,和CYP505DD13D13。生物碱使用氨基酸作为其前体。4-羟基苯基甲醛和多巴胺转化为(S) - 霉菌,这是苄基等喹啉生物碱的前体;色素通过吲哚途径从分支酸合成,IPP/DMAPP通过虹膜素途径转化为secologinin。色素和secologanin被转化为严格辛汀,这是单二烯吲哚吲哚生物碱的常见前体。涉及生物碱合成途径的酶包括:NCS,TNMT,MSH,SOMT,TDC,CYP719A19,STOX,COOMT,COOMT,STR,SGD,SGD,4'OMT,G10H,G10H,G10H,SLS,SLS,LAMT和HSS。苯丙烷合成途径始于苯丙氨酸。苯丙氨酸被催化至4-甲基二氧化碳,该COA与丙二酰辅酶A反应形成类黄酮,并与3,4-二羟基苯乙酸形成酚酸。参与苯丙烷合成途径的酶包括:PAL,C4H,4CL,CHS,IFS,CHI,CHI,F3H,DFR,ANS,GTS,GTS,C3H,CCR,CCR,RAS和LAC;黄色块代表苯丙烷;蓝色块代表生物碱;绿色块代表萜烯;实线代表已知途径;虚线代表未知的途径;两条固体/虚线表示多步反应

可解释的人工智能:使用知识提炼的基于叶子的药用植物分类

摘要:药用植物在世界许多地方的制药行业中以多种方式用于获取药物。它们传统上尤其在发展中国家使用,在那里它们提供具有成本效益的治疗方法。然而,准确识别药用植物可能具有挑战性。本研究使用深度神经网络和知识提炼方法,该方法基于 8 种基于叶子的埃塞俄比亚药用植物的 4,026 张图像数据集。来自 ResNet50 教师模型的知识被应用于轻量级 2 层学生模型。针对效率进行优化的学生模型实现了 96.91% 的准确率,并且接近教师模型在未见测试数据上的 98.98% 的准确率。训练建立在优化策略之上,包括过采样、数据增强和学习率调整。为了理解模型的决策,我们使用了 LIME(局部可解释模型无关解释)和 Grad-CAM(梯度加权类激活映射)事后解释技术来突出显示对分类有贡献的有影响的图像区域。

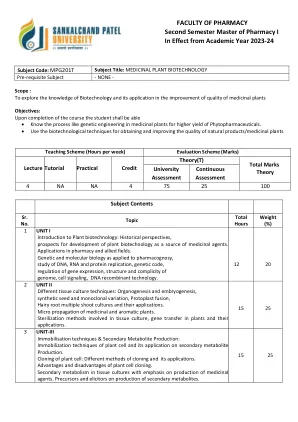

药用植物生物技术

1. 植物组织培养,Bhagwani,第5卷,Elsevier出版社。2. 植物细胞和组织培养(实验手册),JRMM. Yeoman。3. PK. Gupta著《生物技术要素》,Rastogi出版社,新德里。4. MK. Razdan著《植物组织培养导论》,Science出版社。5. John HD和Lorin WR著《植物组织培养实验》,剑桥大学出版社。6. SP. Vyas和VK. Dixit著《药物生物技术》,CBS出版社。7. Jeffrey W. Pollard和John M Walker著《植物细胞和组织培养》,Humana出版社。8. Dixon著《植物组织培养》,牛津出版社,华盛顿特区,1985年。9. Street著《植物组织培养》。10. GE Trease和WC. Evans著《药物学》,Elsevier出版社。 11. 《生物技术》,作者:Purohit 和 Mathur,《农业生物技术》,第 3 修订版。12. 《生物技术在组织培养中的应用》,作者:Peter D. Sharrool,Shargoal,CKC 出版社。13. 《药物学》,作者:Varo E. Tyler、Lynn R. Brady 和 James E. Robberrt,That Tjen,NGO 出版社。14. 《植物生物技术》,作者:Ciddi Veerasham。

纳米材料治疗神经系统疾病的范围 营养印度药用植物的潜力在大流行后增强免疫力:SWOC分析 对金属添加剂制造的评论 材料的最新进展增强了热力,... OBM神经生物学红色藻类化合物-Lidsen 应用基于仿真的指标来改善中学的日光表现,绿色建筑设计师和架构的方法

有效。纳米材料将显着扩大我们对疾病如何起源于神经系统的了解,以便我们可以在早期诊断疾病。本综述将纳米材料描述为神经系统疾病的概述。本文将借助最近的数据和当前的研究来介绍纳米材料在神经系统疾病中的利用。本文还将集中于纳米材料及其毒理学在神经病学中的重要重要性。本评论论文将处理纳米材料在神经学研究中的许多不同应用及其对开发新型神经系统治疗类型的影响。最后,本文将讨论纳米材料面临的所有挑战以及将有助于他们在这个广阔领域的未来发展的所有承诺。

药用植物:次生代谢,...

虽然有些植物是从大自然中收集的,但有些是培养和生产的。但是,用于治疗目的的植物的很大一部分是从大自然中收集的。药物和芳香植物的最引人注目和研究的特征是其用于治疗目的。在世界许多国家,尤其是在不发达的国家中使用植物的治疗,诸如传统待遇,互补疗法,自然疗法等不同的名称。与工业的许多不同领域和分支在许多不同领域和分支中的药用和芳香植物的消费同时,这些植物的贸易量正在日益增加。随着贸易量的增长和需求的增长,增加药用植物生产机会的努力也在加速。随着贸易量的增长和需求的增长,增加药用植物生产机会的努力也在加速。

药用植物的纳米颗粒概述

介绍和定义有关药用植物纳米颗粒的最重要点以及它们最重要的重要应用。范围审查是根据系统风格进行的。研究包括的研究涉及2000年至2023年之间发表的有关NA Notechnology和药用植物的主要信息。搜索是在Web of Science和PubMed等基层平台上进行的。许多研究将植物纳米颗粒的特性(例如稳定,表面积和高反应性及其尺寸较小)相关。发现纳米颗粒(NP)的大小从某些纳米到100 nm不等,并且由于其很小的尺寸而控制了它们的形态,NPS具有很大的表面区域,这使得它们适合许多应用。绿色纳米技术有可能成为一个越来越商业化的绿色冠军的行业。一般而言,源自药用植物的纳米颗粒为各种生物应用提供了有希望的途径。它们的绿色综合,生物相容性和潜在的治疗特性使它们成为有吸引力的研究领域,并有可能影响从药物到农业的领域。

回顾肯尼亚最常用的抗糖尿病药用植物的植物化学含量和抗糖尿病特性

摘要:传统的药用植物已在民间药物中用于多种疾病和疾病的治疗和管理,包括糖尿病,疼痛,溃疡,癌症,癌症和伤口等。这项研究的重点是肯尼亚常用抗糖尿病药物的植物化学和抗糖尿病活性。植物化学培养揭示了拟南芥和萜类化合物,作为报道的主要化学类别,这些化学类别与对上述疾病的强大生物学活性有关。然而,在选定的22种物种中,许多天然产物隔离研究仅集中在一些物种上,如研究中所强调。通过抑制α-葡萄糖苷酶和α-淀粉酶在其他机制中,从十三种抗糖尿病物种中进行的所有检查的原油提取物都表现出了强烈的抗糖尿病活性,而尚未评估9种抗糖尿病活性。Isolated compounds S-Methylcysteine sulfoxide, quercetin, alliuocide G, 2-(3,4-Dihydroxybenzoyl)- 2,4,6-trihydroxy-3 (2 H )-benzofuranone, Luteolin-7- O -D-glucopyranoside, quercetin, 1,3,11 α -Trihy-