XiaoMi-AI文件搜索系统

World File Search System摩诃婆罗多和......的战略管理教训

众所周知,Pandava 赢得了摩诃婆罗多之战,击败了从物质资源角度来看比他们更强大的敌人 [Kaurvas 有 11 支 Akshouhini 军队,而 Pandava 有 7 支 Akshouhini 军队(稍后解释)]。当身后的敌人更强大时,Pandava 的胜利自然是信心、智慧、耐心和理性的博弈。他们制定了适当且不可或缺的战略,引领他们走向成功。他们最伟大的管理者和不可战胜的战略制定者是 Lord Shri Krishna,他通过战略规划指导他们每一步,并激励他们将规划付诸行动。摩诃婆罗多中的各种事件和《薄伽梵歌》的教义都表明,Shri Krishna 是一位伟大的战略思想家和行动家。毫无疑问,摩诃婆罗多和《薄伽梵歌》教导人们佛法、人性、伦理和道德。但如果从另一个角度来看,这些经文教导人们如何管理自己的生活,走向成功。《摩诃婆罗多》和《薄伽梵歌》提供了各种管理课程,也教导人们根据时代的需要制定策略来应对不确定的情况。在此背景下,本文试图将《摩诃婆罗多》中的某些证据和《薄伽梵歌》的知识与当今商界所说的战略管理概念联系起来。事实证明,般度族的成功源于他们在克里希纳的领导下遵循战略管理流程。此外,《薄伽梵歌》的教义在每个阶段都给了他们很大的帮助。这些教义对人类永远具有重要意义和价值。本文的大部分论述都是基于对《摩诃婆罗多》(Ganguly,2003 年)和《薄伽梵歌》(AC Bhaktivedanta Swami Prabhupada,1998 年)版本的分析。此外,在探索相关文献时,发现存在很大差距,因为许多作者试图从《薄伽梵歌》中找出一般管理的经验教训(Mahadevan,2008;Bhattathiri,2010;Narendran,2010;Singh,2012;Bharadwaj,2013;Kumar,2015;Mohan,2015;Nanda,2016;Mukherjee,2017;Nathani,2017);但很少有人直接比较商业/管理战略与这些史诗中固有的知识(Gupta and Singh,2019)。因此,本文从战略经理的角度观察事件,补充了文献,旨在将战略管理过程与摩诃婆罗多事件进行匹配。下一节将简要介绍一下《摩诃婆罗多》和《薄伽梵歌》这两部史诗。

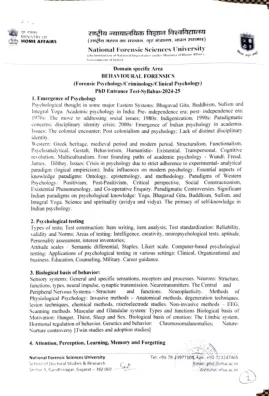

博士入学考试-考试大纲-2024-25

一些主要东方体系中的心理学思想:《薄伽梵歌》、佛教、苏菲派和整体瑜伽。印度的学院派心理学:独立前时期:独立后时期:1970 年代:转向解决社会问题:1980 年代:本土化:1990 年代:范式问题。学科认同危机;2000 年代:印度心理学在学术界的兴起。问题:殖民遭遇:后殖民主义与心理学:缺乏独特的学科认同。西方:希腊传统、中世纪和现代。结构主义、功能主义、精神分析。格式塔、行为主义、人本主义-存在主义、超个人主义、认知革命。多元文化主义。学院派心理学的四条创始路径——冯特、弗洛伊德、詹姆斯、狄尔泰。问题:由于严格遵守实验分析范式(逻辑经验主义)而导致的心理学危机。印度对现代心理学的影响。知识范式的基本方面:本体论、认识论和方法论。西方心理学范式:实证主义、后实证主义、批判性视角、社会建构主义、存在主义现象学和合作探究。范式之争。重要的印度心理学知识范式:瑜伽、《薄伽梵歌》、佛教、苏菲主义和整体瑜伽。科学与灵性(无明与有明)。自我认知在印度心理学中的首要地位。

第 53 次 PSLV 飞行

Satish Dhawan 卫星 (SDSAT) 是一颗纳米卫星,旨在研究辐射水平/空间天气并演示远程通信技术。它由位于钦奈的 Space Kidz(一家致力于为教育领域的学生设计创新概念的组织)建造。SDSDAT 还在卫星顶部面板上雕刻了印度总理的画像,以表达对 Atmanirbhar 计划和空间私有化的声援和感激。SD 卡中还发送了一本《薄伽梵歌》,以给予这部经文最高的荣誉,该经文教导合一是人类的最高形式。SindhuNetra:

2582-7391 多学科 P

根据《薄伽梵歌》,知识、知识对象和拥有知识的人是行动的主要诱因。印度的知识体系多种多样,印度的力量源于这种多样性。因此,我们本期《Vantage》的主题是探索塑造我们今天所知的印度的各种知识体系,以及我们作为一个国家进一步走向自力更生的过程。在社论中,Gopi D Tripathy 质疑将“印度”视为单一概念的看法。她的文章强调了印度知识体系的异质性和多样性,以及梵文文本和本土智慧对于理解印度的重要性。本期《Vantage》中的各种文章跨越学科,共同利用内部资源探索世界各地的无数问题。

书评 -I Malhotra,R.(2021)。人工智能......

有很多书都在讨论人工智能的影响。关于权力概念的书并不多。Rajiv Malhotra 雄辩地写下了他对人工智能如何改变社会结构的见解,这反过来又彻底改变了人们对权力一词的理解。首先,这本书是供一般阅读的,而不是专门为技术科学家的社会科学专家设计的。因此,这部作品不应与 Nick Bostrom、Andrew NG 或李开复的作品进行比较。这本书以五个战场为结构,不要与地缘政治争斗相混淆。它们代表经济和就业;心理学;全球力量、形而上学和印度的未来。这本书似乎是作者自己在建构主义和物质决定论之间的哲学争论中产生的。作者没有明确地引入西方的科学、技术和社会 (STS) 学术,而是将他的建构主义建立在印度传统知识体系之上。像《摩诃婆罗多》、《薄伽梵歌》这样的书籍和像 Sant Ramdas、Tukaram 这样的学者经常被引用。他主张人工智能的发展和部署必须与印度传统知识保持一致。这让人想起了印度外交部长 Subramanian Jaishankar 的新书,他在书中对外交政策的设计也有类似的看法 (Jaishankar, 2020, p. 112)。

人工智能起源的探索性研究:穿越古印度文献和其他技术文献

对于现代世界和我们目前的文明来说,第一台可编程数字计算机的发明发生在 20 世纪 40 年代,这是一台基于数学推理的机器,这些知识和想法启发了一些科学家认真考虑构建人工智能。现代世界还知道,英国博学者艾伦图灵在 1950 年提出了决策科学、人工智能和机器解决现实世界问题的概念。第一个商用、数字和可编程机器人是由 Geroge Devol 于 1954 年制造的,人工智能研究领域成立于 1956 年夏天在达特茅斯学院举行的一次研讨会上。但现代世界并不知道人工智能 (AI) 的起源可以追溯到 8000 到 11000 年前,印度古代圣贤们创造了具有智慧或意识的人工智能神话、故事和传言。现代人工智能的种子是由古典哲学家种下的,他们试图将人类思维过程描述为符号的机械操作。这项工作最终通过知识和思想达到了顶峰,这些知识和思想关于我们今天所见证的许多技术进步已经在印度教的圣书中得到阐述,例如《罗摩衍那》、《摩诃婆罗多》、《薄伽梵歌》、《吠陀经》和《奥义书》,据信这些圣书写于 5000 至 8000 年前(公元前 3000 年 - 公元前 6000 年)。这些不仅是印度文明的神圣史诗,也是印度存在的证据。用人类存在的最古老语言“梵语”写成的古印度文本的内容从现代科学的角度来看也被视为“自然语言”。奥义书和 Advaita Siddhanta 中存在的现代科学元素以及玛雅的本质类似于现代科学意识。这种意识进一步用于理解人类的心理过程和对其进行建模的方法,为人工智能的自然语言理解领域做出贡献。吠陀概念对于有效领导和人工智能(AI)的未来是合适的,也是必要的。这个概念是将人造机器与吠陀经文中描述的意识形态结合起来,用更好的机器构建一个更美好、更智能的世界。自然语言处理具有自然语言输入和输出,可提供更好的人机界面。本文探讨了人工智能概念的起源及其在古印度文献和其他技术描述中的存在,并提供了现代科学证据;还回顾了梵语作为计算机可能的自然语言输入。