XiaoMi-AI文件搜索系统

World File Search SystemXIST损失会损害乳细胞分化,并通过介质过度激活增加肿瘤性

Setareh Aflaki,Setareh Aflaki,Cell。cel,2022,185(12),pp.2164-2�10.1016/j.cell。

Chasew(西卡氏菌)叶提取物作为酸性介质nikitasari 1,*,ika melya attuti 2

Chasew叶提取物已被研究为绿色腐蚀抑制剂,以抑制酸性培养基中API 5L X52的腐蚀过程。使用电化学测量(例如塔菲尔极化和电化学阻抗光谱法(EIS))分析了腰果叶的抑制作用。FTIR,多酚含量和植物化学分析来确保腰果叶提取物的化合物。腰果叶提取物的浓度用于电化学测量,即0、100、200、300、400和500 ppm。此外,在电化学测量之前使用了浸入时间变化(0、30和60分钟)。电化学测量结果表明,腰果叶提取物在酸性培养基中有效地作为API 5L X52的绿色腐蚀抑制剂。这种绿色腐蚀抑制剂的性能在500 ppm和60分钟的浸入时间的浓度下为最佳。腰果提取物是混合型抑制剂,因为腐蚀势值移动小于85 mV。由于腰果叶的吸附过程提取分子在API 5L X52钢表面上提取分子,因此表面电阻值的增加和双层电容的减小。

一种用于复杂介质中分析物检测的基于纳米抗体的电化学传感器的访问策略

纳米抗体是从骆驼科动物中分离出来的单可变域抗体,由于其相对稳定性、易于生产和分离以及高结合亲和力,正迅速成为生物传感器中理想的识别元件。然而,实时传导纳米抗体与分析物的结合具有挑战性,因为大多数纳米抗体在识别目标时不会直接产生光或电信号。在这里,我们报告了一种制造灵敏且选择性的电化学传感器的通用策略,该传感器结合了纳米抗体,用于检测异质介质(例如细胞裂解物)中的目标分析物。石墨毡可以用重组 HaloTag 修饰的纳米抗体进行共价功能化。随后使用气相沉积工艺用一层薄薄的水凝胶进行封装,可获得封装电极,该电极在抗原结合时直接显示电流减少,而无需添加氧化还原介质。差分脉冲伏安法可在特定抗原浓度的多个电极样品中提供清晰且一致的电极电流减少。正如预期的那样,观察到的电流随抗原浓度增加而变化的情况遵循 Langmuir 结合特性。重要的是,未纯化的细胞裂解物中的选择性和可重复性靶标结合仅由封装电极证明,抗原检测限约为 30 pmol,而缺乏封装的裸电极在对照实验中会产生大量假阳性信号。© 2022 作者。由 IOP Publishing Limited 代表电化学学会出版。这是一篇开放获取的文章,根据知识共享署名 4.0 许可条款分发(CC BY,http://creativecommons.org/licenses/ by/4.0/ ),允许在任何媒介中不受限制地重复使用作品,前提是对原始作品进行适当引用。[DOI:10.1149/ 2754-2726/ac5b2e]

基质周围微环境通过多种分子介质的综合作用保护肺癌免受靶向治疗

间质微环境通过多种分子介质的综合作用保护肺癌免受靶向治疗的伤害 Bina Desai 1,2 、Tatiana Miti 3 、Sandhya Prabhakaran 3 、Daria Miroshnychenko 1 、Menkara Henry 1 、Viktoriya Marusyk 1 、Chandler Gatenbee 3 、Marylin Bui 4 、Jacob Scott 5 、Philipp M. Altrock 6 、Eric Haura 7 、Alexander RA Anderson 3 、David Basanta 3 、Andriy Marusyk 1,8 . 1. 美国佛罗里达州坦帕市 H Lee Moffitt 癌症中心和研究所代谢和生理学系 2. 南佛罗里达大学癌症生物学博士项目,佛罗里达州坦帕市 3. 佛罗里达州坦帕市 H Lee Moffitt 癌症中心和研究所综合数学肿瘤学系。 4. 佛罗里达州坦帕市 H. Lee Moffitt 癌症中心和研究所病理学系。 5. 美国俄亥俄州克利夫兰克利夫兰诊所转化血液学和肿瘤学研究系 6. 德国普伦马克斯普朗克进化生物学研究所理论生物学系 7. 美国佛罗里达州坦帕市 H. Lee Moffitt 癌症中心和研究所胸部肿瘤学系 8. 佛罗里达州坦帕市南佛罗里达大学分子医学系。 摘要:针对致癌信号成瘾的靶向疗法,例如 ALK+ NSCLC 中的 ALK 抑制剂,通常可诱导强烈而持久的临床反应。然而,它们无法治愈转移性癌症,因为一些肿瘤细胞在治疗过程中仍会持续存在,最终产生耐药性。治疗敏感性不仅可以反映细胞内在机制,还可以反映基质微环境的输入。然而,肿瘤基质对体内治疗反应的贡献仍然不甚明了。为了填补这一知识空白,我们评估了基质介导的耐药性对 ALK+ NSCLC 异种移植模型中一线 ALK 抑制剂阿来替尼治疗反应的贡献。我们发现基质近端肿瘤细胞部分免受阿来替尼的细胞抑制作用。这种影响不仅在缓解期观察到,而且在复发期也观察到,表明基质介导的耐药性对持久性和耐药性都有很大贡献。基质微环境的这种治疗保护作用反映了多种机制的综合作用,包括生长因子和细胞外基质成分。因此,尽管改善了阿来替尼反应,但抑制任何一种耐药机制都不足以完全克服基质的保护作用。关注持久者的共同附带敏感性提供了卓越的治疗益处,尤其是在使用具有旁观者效应的抗体-药物偶联物来限制治疗逃逸时。这些发现表明,基质介导的耐药性可能是残留和进展疾病的主要因素,并强调了一次只关注抑制单一耐药机制的局限性。

单细胞转录组学揭示了胰管细胞作为糖尿病中炎症的潜在介质的作用。

摘要:为了加速双色纤维,基于纤维的功能透气设备和其他技术纤维的工业化并为保护发明人的财产权,有必要开发快速,经济且易于测试的方法,以提供一些指南,以制定相关测试标准。在本研究中开发了一种基于横截面原位观察和图像处理的定量方法。首先,纤维的横截面是通过非嵌入方法迅速制备的。然后,将传输和反射型金属显微镜用于原位观察并捕获纤维的横截面图像。这种原位观察结果允许对双组分纤维的类型和空间分布结构进行快速识别。最后,根据AI软件的密度,横截面面积和每个组件的总测试样品,通过AI软件迅速计算了每个组件的质量百分比含量。通过比较轨道显微镜的超深度,差异扫描量热法(DSC)和化学溶解方法,定量分析是快速,准确,经济的,易于操作,节能且对环境友好的。此方法将广泛用于智能定性识别和对双组分纤维,基于纤维的纤性设备和混合纺织品的定量分析。

专门的预处理介质通过调节CA2+处理和NRF2激活来预防实验性自身免疫性心肌炎

使用基因和基因组的基因本体论,京都百科全书以及从Uniprot储存库中检索到的反应术语的注释。ZC值是以SD单位表示的类别的log 2比率。补充表4显示了功能类别的蛋白质成分的ZQ值

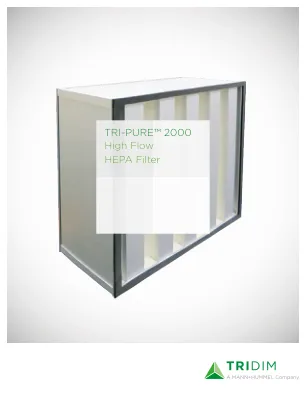

TRI-PURE™ 2000 高流量 HEPA 过滤器

比标准分离器式 HEPA 过滤器的使用寿命更长。除了延长使用寿命之外,Tri-Pure™ 2000 HIGH FLOW HEPA 还提供了巨大的节能机会。一些统计数据显示,与过滤相关的成本的 80% 以上是能耗 – Tri-Pure™ 2000 HIGH FLOW HEPA 将因极低的压降而显著降低能耗。介质包由玻璃微纤维介质制成,这些介质被微褶成介质包。褶皱由粘合珠分离器分开并固定。Tri-Pure™ 分离系统经过精确应用,可促进均匀的气流,消除介质与介质的接触,并消除与不同褶皱方法相关的纤维断裂。TRI-PURE™ 介质包是在计算机控制的褶皱机上制造的,以获得一致且可重复的介质包。

新的数值介质尺度的一域方法求解器,用于自由流体/多孔培养基相互作用

抽象的DNA损伤是化学试剂引起的最重要作用之一。我们使用末端脱氧核苷酸转移酶DUTP Nick End标记(TUNEL)测定法(TUNEL)分析对DNA片段化的比较分析,通常用于检测细胞凋亡。我们的方法结合了分离的细胞结构中的细胞遗传学技术和研究,从培养基中恢复,目的是比较三个不同细胞系的DNA片段化,甚至超出了遵守底物的细胞之外。因此,我们检测到单个染色体,整个核和其他细胞结构上的任何碎裂点。细胞暴露于单一和联合处理中的白藜芦醇(RSV)和阿霉素(DOXO)。对照和处理的星形胶质细胞在凝结的核和分离结构中显示DNA损伤。CACO-2细胞仅在Doxo处理后才显示出碎片的DNA,而对照组显示出碎片的染色体,指示复制细胞中的DNA损伤。MDA-MB-231细胞在RSV处理之后表现出核凝结和DNA片段化,并且与分离的结构有关。该模型被证明执行了基因组不稳定性(GI)的分级。星形胶质细胞显示GI的混合水平。CACO-2细胞显示出碎片的中期染色体,证明了DNA大坝被传输到子细胞可能是由于缺乏DNA修复机制所致。相反,MDA – MB-231细胞显示出很少或没有碎片的中期,表明可能激活DNA修复机制。通过应用这种替代方法的TUNEL测试方法,我们获得了可以更具体地表征DNA碎片的数据,以适用于在各个领域的合适应用。

通过合成介质和农业工业废物和副产品在酵母上发酵的2-苯基乙醇生物生产:审查

摘要:由于其宜人的玫瑰色气味,芳香醇2-苯基乙醇(2-PE)的市场需求巨大。由于这种有价值的化合物用于食品,化妆品和药品,因此消费者和安全法规往往更喜欢其生产的自然方法,而不是合成的方法。天然2-PE可以通过从各种流量中提取精油(包括玫瑰,风信子和茉莉花)或通过生物技术途径而产生。实际上,自然2-PE的稀有性能使无法满足庞大的市场需求并达到高销售价格。因此,有必要开发一种更有效,经济和环保的生物技术方法,以替代传统工业。最有前途的方法是通过微生物发酵,尤其是使用酵母。许多酵母具有使用L -PHE作为前体产生2 -PE的能力。某些农业工业废物和副产品具有高营养价值的特殊性,使其成为微生物生长的合适培养基,包括通过酵母发酵生产2-PE。本综述总结了通过在合成介质以及各种农业废物和副产品上发酵不同酵母菌的生物技术生产。

固体二氧化硅纳米颗粒作为水性介质中荧光方染料的载体:迈向分子工程方法

任何人都可以自由访问可作为“开放访问”的作品的全文。可根据创意共享许可提供的作品可根据所述许可条款和条件使用。使用所有其他作品的使用要求正确持有人(作者或出版商)同意,如果不符合适用法律的版权保护。