XiaoMi-AI文件搜索系统

World File Search System开发基于约瑟夫森连接的单光子微波检测器,用于轴突检测实验

基于抽象石墨烯的纳米孔材料(GNM)对于所有需要大型表面积(SSA)(典型的二维石墨烯)的应用都有可能有用,但在整体维度上都实现。此类应用包括例如气体存储和排序,催化和电化学能源存储。通过使用纳米 - 微粒颗粒作为模板来实现对结构的合理控制,但在纳米尺度上严格孔隙率的GNM的受控生产甚至表征仍然会引起问题。这些通常是使用纳米环的分散来产生的,作为前体,几乎无法控制最终结构,这反过来又反映了用于计算机模拟的结构模型构建中的问题。在这项工作中,我们描述了一种具有预定结构特性(SSA,密度,孔隙率)的材料模型的策略,该材料利用了分子动力学模拟,蒙特卡洛方法和机器学习算法。我们的策略受到实际综合过程的启发:从随机分布的平板开始,我们在频率上包括缺陷,穿孔,结构变形和边缘饱和度,在结构性重新结构后,我们获得具有给定结构特征的现实模型。我们发现了起始悬架的结构特征和大小分布与最终结构之间的关系,这可以为更有效的合成途径提供指示。我们在软件工具中实施了模型构建和分析程序,可根据要求免费提供。随后,我们对模型与H 2吸附的完整表征,从中我们从结构参数和重量密度之间提取定量关系。我们的结果定量地阐明了表面和边缘在确定H 2吸附中相对的作用,并提出了克服这些材料作为吸附剂的固有物理局限性的策略。

光子GO

Wireless - technology WiFi 5GHz General Noise level (min) 32dB Noise level (max) 35dB PC compatibility VGA,SVGA,XGA,720p,1080p, UHD 2D compatibility HDR10,HLG,HEVC,PRIME HDR,AV1,MPEG 1/2/4 1080P30fps H.264/H.265 4KP60pfs 3D compatibility No IP rating IP2X OSD / display languages 25 languages: Arabic, Czech, Danish, Dutch, English, Farsi, Finnish, French, German, Greek, Hungarian, Indonesian, Italian, Japanese, Norwegian, Polish, Portuguese, Romanian, Russian, Chinese (simplified), Spanish, Swedish, Chinese (traditional), Turkish, Vietnamese 24/7 operation Yes 360°操作是操作条件0°C〜40°C,最大。Humidity 10-85% Remote control Yes Speaker count 2 Watts per speaker 10W In the box Adaptor (100W) Power cord (TypeC) Remote control Basic user manual 2x AAA Battery Input lag 27.10ms Speaker Info Dolby Audio Networking Wireless - technology WiFi 5GHz Power Power supply Universal AC 100-240V ±10%~ 50/60 Power consumption (standby) 0.5W Power consumption (min) 60W功耗(最大)85W电池寿命最大1.5重量和尺寸尺寸(w x d x h)mm 252 x 157 x 62毛重2.73 kg净重1.72 kg

光子学

光伏领域。高级材料中的光捕获和限制的优化将被动辐射冷却的概念推向了白天被动辐射冷却,并在过去十年中取得了令人印象深刻的结果和进展。照片的进步 - NIC和光收集继续提高太阳能电池的效率和全球性能,从而加速了其全球部署。无碳能量的长期挑战一直在利用核融合与Hy-Drogen同位素。虽然提出了一种基于激光的方法并早在1960年代就进行了投资,但磁性融合限制此后就引起了大部分关注和资金。然而,国家点火设施在2022年实现了点火点,证明了惯性限制融合的相关性,促使行业 - 行业联盟的形成和雄心勃勃的计划的资金。尽管仍然存在Nuber的困难,但现在已经明确确定了目标:在本世纪中叶开发基于无碳的惯性限制电力发电厂。Photonics提供的有希望的视野来减轻气候危机并促进可持续技术 - 发展可以促进我们行业的转变。基于光的技术为寻求可持续经济的创新和相关的解决方案提供了实现碳中立性并建立光明的未来的方式。

使用光子

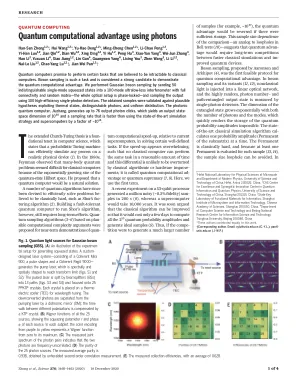

量子计算机承诺执行某些被认为对古典计算机棘手的任务。玻色子采样是这样的任务,被认为是证明量子计算优势的有力候选者。我们通过将50个不可区分的单模单模状态发送到具有完整连接性和随机矩阵的100模式超级失误干涉仪中,通过将50个不可区分的单模单模式挤压状态发送到了高斯玻色子采样 - 整个光学设置是相锁的 - 并使用100个高效的单光子检测器对输出进行采样。针对利用热状态,可区分的光子和均匀分布的合理假设验证了所获得的样品。光子量子计算机Jiuzhang最多生成76个输出光子点击,该光子可产生10 30的输出状态空间尺寸,而采样速率比使用最先进的仿真策略和超级计算机的采样率更快。t

光子电池

由于化石能源存在全球变暖和有毒颗粒排放等问题,可再生能源在未来能源系统中的重要性可能越来越高。然而,太阳能电池和风能等可再生能源是间歇性的,其电力取决于天气条件。由于太阳能发电仅在白天进行,因此对于太阳能电池电力贡献较大的电网,至少需要几个小时的电能储存。因此,为了能够将这些能源的大部分纳入电网,至少需要储存几个小时的电能,以平衡能源生产和消耗的变化。此外,当屋顶装有太阳能电池的房屋数量增加时,本地电能储存也具有重要意义,因为这样能够在白天本地储存电能,以便在晚上和早上使用。除了这些固定式电力储存系统外,越来越多的电动汽车需要电池,这些电池不仅成本低,而且能量密度也高。

动态光子光子相互作用由量子发射极

单光子构成量子科学和技术的主要平台:它们在未来的量子互联网1中携带量子信息在延长的距离上,并且可以在高级光子电路中操纵,从而实现可伸缩的光子量子计算2,3。量子光子学的主要挑战是如何生成先进的纠缠资源状态和有效的光 - 物质接口构成路径4、5。在这里,我们利用单个量子发射极与纳米量波导的效率和相干耦合,以实现单光子波键盘之间的量子非线性相互作用。这种固有的多模量子系统构成了量子光学的新研究边界6。我们证明了用另一个光子对光子的控制,并在实验上揭示了由量子发射极介导的两光子相互作用的动力响应,并表明诱导的量子相关性由脉冲持续时间控制。这项工作将为调整复杂的光子量子资源状态开放新途径。

让光子发挥作用

QCi 专利,用于巨型单光子非线性的设备和方法,https://patents.google.com/patent/US11754908B2/en Z Li 等人,片上可逆全光逻辑门,Optics Letters 49 (12),(2024) Z Li 等人,片上参数全光调制,Physical Review Applied 21 (6),(2024) Huang, Yu-Ping 等人,“用于单原子和单光子量子比特通用计算的无相互作用和无测量量子芝诺门。”Physical Review A (2008) Huang, Yu-Ping 等人,“通过量子芝诺效应实现无相互作用全光切换。”Physical Review A 82, no. 6 (2010) Huang, Yu-Ping 等人“χ2 微盘中的无相互作用量子光学 Fredkin 门。”IEEE 量子电子学精选期刊 18,第 2 期 (2011) McCusker, Kevin 等人。“通过量子芝诺效应实现无相互作用全光切换的实验演示。”物理评论快报 110,第 24 期 (2013) Sun, Yu-Zhu 等人,“通过量子芝诺阻塞实现光子非线性。”物理评论快报 110,第 22 期 (2013) Chen, Jia-Yang 等人。“芯片上量子芝诺阻塞的观察。”科学报告 7,第 1 期 (2017) Jin, Mingwei 等人。“铌酸锂薄膜上的高消光电光调制。”光学快报 44,第 5 期 (2019) Chen, Jia-Yang 等人。“高效铌酸锂赛道微谐振器中的准相位匹配频率转换。”《相干性和量子光学》,Optica Publishing Group,(2019 年)

光子学

•射线射线光学光学(几何(几何光学)光学):: Fermat的Fermat的Fermat的原理,原理,原理,携带携带和矩阵矩阵光学元件.. s l s l s l s l s l s l s l s l w o ti o ti o ti(i t f&g i g i g i g i s claverian scressic corterican s clave and clave scallice sclasic scallice scallice clave and clave wave wave wave wave( Beams) Beams): Scalar Scalar wave wave equation, equation, Helmholtz Helmholtz equation, equation, Superpostion Superpostion of of Waves, Waves, Interferometers, Interferometers, Paraxial Paraxial Wave Wave Equation, Equation, Gaussian Gaussian Beam Beam Solution, Solution, ABCD ABCD Law, Law, Hermite Hermite-Gaussian Gaussian Beams Beams.ABCD ABCD法律,法律,Hermite Hermite高斯高斯横梁。•激光激光物理物理学:轻度放大,放大,抽水计划,方案,增益系数,系数,系数,激光激光输出(CW(CW(CW和脉冲)脉冲)。声音大声疾呼,光学和非线性非线性光学元件• Electromagnetic Electromagnetic Optics Optics:: Maxwell Maxwell Equations Equations in in Vacuum Vacuum and and Dielectrics, Dielectrics, Monochromatic Monochromatic Waves, Waves, Plane Plane Waves, Waves, Polarization Polarization Ellipse, Ellipse, Jones Jones Formalism, Formalism, Reflection Reflection and and Refraction Refraction of of Light Light from from aa Boundary边界..•Fabry Fabry-孔孔洞腔::平面平面腔,腔,阻尼,阻尼,技巧,技巧,技巧,球形球形 - 镜面镜面腔,腔,稳定稳定和不稳定的不稳定型腔。光学光学涂层涂层设计•光子光子光学光学和光材料 - 物质材料相互作用::光子光子光子和光子光子流式流式材料材料属性属性,并模型模型光子光子和原子和原子和原子和原子流,以及流,材料,材料材料属性以及模型,模型,模型,模型,模型,光子,光子光子和型号。