XiaoMi-AI文件搜索系统

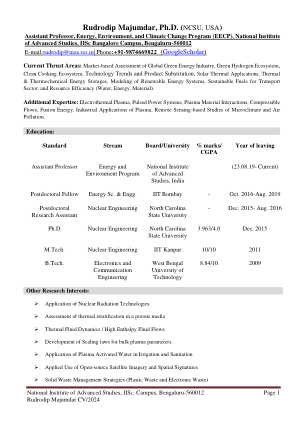

World File Search SystemRudrodip Majumdar 博士(美国北卡罗莱纳州立大学)

➢ 为高温应用开发先进的填料床潜热存储数值模型(与孟买印度理工学院机械工程系 Sandip Kumar Saha 博士合作)。(资助研究:计划编号:DST/TMD/MES/2K17/25(C)) ➢ 为太阳能热发电回路中的热交换器开发一种先进的模型。(与孟买印度理工学院机械工程系 Sandip Kumar Saha 博士合作)。(资助研究:计划编号:DST/TM/SERI/2k12/59(G)) ➢ 利用单元分析方法,使用结构化六边形模板,开发具有有限源项的热传导方程数值解的计算方案(与孟买印度理工学院能源科学与工程系 Suneet Singh 博士合作)。 ➢ 内部 Parkhomov 型实验的数据分析(详细 XRD),旨在寻找可持续的低能量反应途径以产生能量(与印度理工学院孟买分校机械工程系教授 Kannan Iyer 博士合作)。(资助研究:计划编号:RD/0116-NTPC000-005)

有缺陷和无序材料中的热传输

随着热科学的最新进展,例如开发新的理论和实验技术,并发现了新的运输机制,这有助于重新审视振动热传导的基本原理,以制定更新的和知识的物理理解。模拟和建模方法的成熟度的越来越多,激发了利用这些技术来通过数字工程和多规模的电子热模型来快速改善和开发技术的愿望。考虑到这一愿景,这篇综述试图通过关注子领域之间通常未解决的关系来建立对热运输的整体理解,这对于多尺度建模方法至关重要。例如,我们概述了模式(计算)和光谱(分析)模型之间的关系。我们根据扰动方法和经典的基于透射率的模型将热边界电阻模型与热边界电阻模型相关联。我们讨论了晶格动力学与分子动力学方法之间的关系,以及最近出现的两通道传输框架,并连接了晶体样和无定形的热传导。在整个过程中,我们讨论了建模实验数据的最佳实践,并概述了这些模型如何指导材料级别和系统级设计。

观察由数百微米表面声子极化子传播距离介导的热传输

微纳米电子器件中的有效散热需要在室温以上运行的热载体长距离传播。然而,热声子(介电纳米材料中的主要热载体)仅在几百纳米之后就会耗散热能。理论预测表面声子极化子 (SPhP) 的平均自由程可达数百微米,这可能会改善纳米材料的整体散热。在这项工作中,我们通过实验证明了 SPhP 的这种长距离热传输。使用 3 x 技术,我们测量了不同加热器-传感器距离、膜厚度和温度下 SiN 纳米膜的平面内热导率。我们发现薄纳米膜支持 SPhP 的热传输,这可以通过热导率随温度升高而增加来证明。值得注意的是,距离加热器 200 lm 处测得的热导率始终高于距离加热器 100 lm 处测得的热导率。这一结果表明,SPhP 的热传导至少在数百微米范围内呈准弹道形式。我们的研究结果为室温以上宏观距离的相干热操控铺平了道路,这将影响热管理和极化子学的应用。

科学艺术与梅蒂尔(SAM)

我们提出了一种自适应物理学的深层均质化神经网络(DHN)方法,以制定具有不同微结构的弹性和热弹性周期性阵列的全场微力学模型。通过完全连接的多层连接的单位细胞溶液通过最大程度地限制根据应力平衡和热传导部分微分方程(PDE)的残差之和,以及无界面的无牵引力或绝热边界条件。相比,通过引入具有正弦函数的网络层直接满足周期性边界条件。完全可训练的权重施加在所有搭配点上,这些搭配点与网络权重同时训练。因此,网络会在损耗函数中自动为界面附近(尤其是单位细胞解决方案的具有挑战性的区域)中的搭配点分配更高的权重。这迫使神经网络在这些特定点上提高其性能。针对有限元素和弹性解决方案的自适应DHN的精度分别用于椭圆形和圆柱孔/纤维的弹性解决方案。自适应DHN比原始DHN技术的优点是通过考虑局部不规则的多孔架构来证明合理的,孔隙 - 孔相互作用使训练网络特别缓慢且难以优化。

分开算法思维和编程

pentadiamond是一种由杂化SP 2和SP 3原子组成的碳同素同质量,该原子被预测是稳定且可合成的。在这项工作中,我们采用第一个原理计算来探索五角大陆的电源结构,光学特征,机械响应和晶格导热率,并与钻石中的相应特性进行了直接比较。HSE06密度功能可预测五角星和钻石的间接电子带隙,其值分别为3.58 eV和5.27 eV。光学特征的结果表明,五角星在中部紫外线区域的吸收量很大,其中钻石没有吸收光,与较小的五角星的带隙一致。发现五角星的弹性模量和拉伸强度分别为496 GPA和60 GPA,大大低于钻石的相应值。通过求解Boltzmann的传输方程来检查晶格的热导率,并通过通过最新的机器学习的原子间电位评估了Anharmonic Force常数。我们预测,五角星原子的热电导率为427 w/m-k,不到钻石相应数量的三分之一。我们的结果提供了五角星原子的内在特性的有用视觉,但与钻石相比,它在机械强度和热传导方面的某些缺点。

外延铱薄膜中的主要能量载流子跃迁和热各向异性

高纵横比金属纳米结构通常用于广泛的应用,例如电子计算结构和传感。然而,这些结构中的自热和高温对现代电子设备的可靠性和时钟频率都造成了重大瓶颈。任何显著的能源效率和速度进步都需要纳米结构金属中基本的和可调的热传输机制。在这项工作中,时域热反射用于揭示外延生长的金属 Ir(001) 中介于 Al 和 MgO(001) 之间的跨平面准弹道传输。对于 25.5–133.0 nm 薄膜,热导率范围分别约为 65(96 平面内)至 119(122 平面内)W m − 1 K − 1。此外,外延生长所提供的低缺陷被怀疑可以观察到具有传统电子介导热传输的 20 nm 以下金属中的电子-声子耦合效应。通过结合电热测量和现象学建模,揭示了不同厚度的三种跨平面热传导模式之间的转变及其相互作用:电子主导、声子主导和电子-声子能量转换主导。结果证实了纳米结构金属中未探索的热传输模式,其见解可用于为大量现代微电子设备和传感结构开发电热解决方案。

镍基高温合金增材制造激光重熔工艺模拟与优化

摘要:镍基高温合金具有优异的耐腐蚀和耐高温性能,在能源和航空航天工业中广受欢迎。镍合金的直接金属沉积 (DMD) 已达到技术成熟度,可用于多种应用,尤其是涡轮机械部件的修复。然而,DMD 工艺过程中的零件质量和缺陷形成问题仍然存在。激光重熔可以有效地预防和修复金属增材制造 (AM) 过程中的缺陷;然而,很少有研究关注这方面的数值建模和实验工艺参数优化。因此,本研究的目的是通过数值模拟和实验分析来研究确定重熔工艺参数的效果,以优化 DMD 零件修复的工业工艺链。热传导模型分析了 360 种不同的工艺条件,并将预测的熔体几何形状与流体流动模型和选定参考条件下的实验单轨观测值进行了比较。随后,将重熔工艺应用于演示修复案例。结果表明,模型可以很好地预测熔池形状,优化的重熔工艺提高了基体和 DMD 材料之间的结合质量。因此,DMD 部件制造和修复工艺可以从此处开发的重熔步骤中受益。

<6 nm单壁碳纳米管束和SI底物之间的导热率

摘要:单壁碳纳米管(SWCNT)和底物之间的界面热电导很少被表征和理解,这是由于在探测跨这样的NM范围接触的能量传输方面的重大挑战。在这里,我们报告了<6 nm厚的SWCNT束和Si底物之间的界面热电导。用于测量能量传输状态分辨的拉曼,其中拉曼频谱在连续波(CW)下变化,并测量20 ns脉冲激光加热,用于在稳定和短暂的热传导下通过界面热导电持续的稳定和短暂热传导的热响应。由于样品的激光吸收和温度升高不需要知识,因此测量可以实现极端的能力和置信度。在SWCNT束的三个位置中,测量界面热电阻为(2.98±0.22)×10 3,(3.01±0.23)×10 3,以及(1.67±0.27)×10 3 K M W - 1,对应于范围内的热电导率(3.3-3-6.0-×10)。我们的分析表明,SWCNT束和SI基板之间的接触松散,这主要归因于样品的明显不均匀性,这是通过原子力显微镜和拉曼光谱法解决的。对于假定的接触宽度约为1 nm,界面热电阻的阶将为10-6 W m-2 k-1,与报告的机械去角质石墨烯和二维(2D)材料一致。

嵌入的纳米图案,用于在透明导电膜中有选择地抑制导热率和增强的透明度

透明的导电氧化物(TCO)薄膜是许多光电应用中的基石,包括显示器,光伏和触摸屏。在这些设备中,需要同时具有较高光学反式差异和电导率的薄膜。理想情况下,在正常设备操作期间产生的热量必须理想地补偿以实现最佳功能。解决热人类生物问题的一种可能方法是将热电(TE)属性添加到TCO膜中。然而,在保持最佳电导率和光学透明度的同时提高了TE性能是具有挑战性的:热和电运输特性已深深交织在一起。在这里,我们演示了一种方法,可以独立选择光学透明度,电导率和导热率。嵌入的纳米图案结构充满了二锡氧化物(ITO),并将其夹在两个ITO层之间。所得的三层结构表现出降低的导热率和出色的电导率。这是通过嵌入的ITO纳米模式中的电子通道来实现的,该纳米模式在电气连接顶部和底层的情况下,同时限制了声子介导的热传导。调整纳米图案的填充分数和厚度以提高光学传输,从而获得高于裸露膜的透明度。结果是透明的TCO三层层膜,具有同时高的TCO和功绩的热电图。

膨润土和基于工程的回填材料的热扩散率

摘要。由于高肿胀和保留能力的优势,膨润土通常被用作地热结构应用的热背填充材料之一。然而,纯膨润土的低热扩散率表明,从地热系统到周围地面的热传导不良,这导致地热系统的热不稳定性。砂比膨润土具有很高的热扩散性,而水的保留能力低。这项研究介绍了实验室研究的结果,并加入沙子,膨润土的热扩散率提高。在实验研究中,与膨润土混合了20-80%的砂含量。此外,在不同的干密度(1.0-1.4 mg/m 3)和水分含量(0-53%)下,使用瞬态热流探针方法在实验室中测试了膨润土,沙子和膨润土 - 盐酸盐和混合物。研究了体积水含量(干密度和水分含量的结合作用)和砂含量对测试样品的热扩散率的影响。实验结果与先前开发的经验模型进行了比较,这些模型基于土壤的体积水分含量和质地。此外,根据Spearman相关系数在各种岩土技术参数和工程背部填充材料的热扩散率之间讨论了侵蚀参数。从结果开始,已经观察到,干燥密度,土壤纹理和饱和度是最有影响的参数,它是嵌入带有工程后的后填充物质的热源附近的热水传递。