XiaoMi-AI文件搜索系统

World File Search System评估新兴高熔点无铅焊料和混合烧结膏作为夹片封装连接材料的效果

摘要:高熔点(HMP)无铅焊料、混合烧结和瞬态液相烧结(TLPS)是有望替代高铅焊料的新兴无铅替代品。无铅焊料与现有的夹片键合封装高铅焊接工艺完全兼容。混合烧结的好处是它比无铅或高铅焊料具有更高的热导率和电导率。在本研究中,首先通过芯片剪切测试评估了十种材料(包括无铅焊料、混合烧结膏和 TLPS)。在初步材料筛选之后,两种无铅焊料(焊料 1 和 2)、两种混合银烧结膏(烧结 i 和 ii)和一种 TLPS 进行内部样品组装。对于无铅焊料,借助真空回流进行了工艺优化,以降低空洞率。由于银-铜烧结比银-银烧结扩散慢且不均衡,为增强混合银烧结,需进行优化,包括对芯片金属化进行银精加工,对引线框架的夹片和键合区域进行银电镀。在 0 小时封装电气测试中,焊料 1 和烧结 i 通过并送去进行可靠性测试,而焊料 2、烧结 ii 和 TLPS 分别因金属间化合物 (IMC) 开裂、材料渗出和芯片开裂而失败。在可靠性测试中,早期可行性研究定义了热循环 (TC) 1000 次、间歇工作寿命 (IOL) 750 小时和高加速温湿度应力测试 (HAST) 96 小时的基本方案。75 个烧结 i 单元中有 1 个在 TC 1000 次循环中失败,原因是银烧结结构和芯片底部金属化之间的分离。焊料1无缺陷地通过了基本方案,接下来需要将材料的可加工性和夹持强度提高到与高铅焊料相当的水平。

提高无铅焊料的热疲劳可靠性...

摘要 将含有大量添加物和铋 (Bi) 和锑 (Sb) 组合的多种高可靠性焊料合金的热疲劳可靠性与仅添加 Bi 或 Sb 的合金进行了比较。该研究使用菊花链测试工具,其中包括 192 针芯片阵列球栅阵列 (192CABGA) 和 84 针薄芯 BGA (84CTBGA)。热循环按照 IPC-9701 附件可靠性指南进行,使用三个不同的热循环曲线,0/100°C、-40/125°C 和 - 55/125°C。结果表明,Bi 和 Sb 的组合通常比单一合金添加物更有效,尽管热循环测试中的可靠性裕度并不总是很大。使用威布尔统计、微观结构表征和故障模式分析比较了两种 BGA 封装的合金性能差异。关键词:无铅合金、高性能焊料合金、高可靠性焊料合金、球栅阵列、热疲劳可靠性、故障模式、固溶强化。引言自欧盟 RoHS 指令 [1] 实施和第一代近共晶商用无铅合金问世以来,无铅焊料合金的开发持续了十多年。随着所谓的第三代高性能无铅合金的出现,无铅焊料合金的发展也日新月异。

评论文章新型金基焊料合金

随着电子技术的发展和第五代蜂窝网络的建设,更高集成度、更大功率的电子设备得到广泛应用,对电子封装材料提出了更高的要求。高铅焊料合金在过去的几十年里被广泛应用于中低温焊接,但因毒性而被禁止使用。具有适当熔化和力学性能的金基焊料合金显示出巨大的替代高铅焊料合金的潜力,近年来受到重视。但与含铅焊料合金相比,新型金基焊料合金的研究相当不足,其性能和可靠性仍不明确。本文综述了近年来低温和中温金基焊料合金的研究,介绍和分析了它们的微观结构、力学性能和可靠性,并讨论和比较了金基焊料合金的新型加工工艺。

采用紫外飞秒激光烧蚀电离质谱法对 SnAg 焊料凸点进行三维成分分析

老材料在微电子领域的重要性日益凸显,不仅体现在二级封装(即印刷电路板组装层面),也体现在一级封装(例如,图 1 a 所示的倒装芯片组装)中。1 在这些应用中,各种类型、不同尺寸的焊料凸块用于三维集成电路 (3D-IC) 的复杂互连。1a 典型焊料凸块的构建示意图如图 1 b 所示。当今 300 毫米晶圆级焊料凸块应用技术上最相关的合金材料是电沉积共晶 SnAg。1b 然而,由于 Sn 2+ 和 Ag + 离子的标准还原电位差异很大(ΔE0≈0.94V),通过电化学沉积制造 SnAg 合金是一项艰巨的任务。为了解决这个问题,通常会在 SnAg 电镀液中添加络合剂和螯合剂,这些络合剂和螯合剂选择性地作用于较惰性的 Ag + 离子,从而减慢其沉积速度以与 Sn 2+ 相兼容,并促进两种金属的共沉积。2 这是实现所需合金成分的关键先决条件。3 此类络合剂和螯合剂的另一个补充功能是稳定含 Sn 电解质中的 Ag + 离子,防止其还原为金属 Ag 以及随之而来的 Sn 2+ 氧化

焊料成分,PCB表面饰面和焊接关节体积的影响降低冲击可靠性

抽象跌落冲击可靠性测试是在电路板上进行的,该电路板与包括SAC305(SN3.0AG0.5CU)在内的几种不同的无铅焊料合金组装。AG含量的焊料组成范围从0%到3.0%按重量。还包括具有各种二级合金元件的合金。所有滴测试板都组装在一起,以使焊料糊状成分与BGA焊球合金的焊料组成相匹配,以生产已知成分的均匀焊接接头。使用替代测试板设计(不是JEDEC标准)进行此下降测试评估。测试板包含一个位于中央的Cabga 256包装(17x17毫米车身,1毫米螺距)。板设计的板设计了焊接定义的垫子,以最大程度地降低层压材料中垫板的碎屑破坏模式的发生。使用BGA或LGA互连将测试套件焊接到下降板上,以探索焊接量的效果。下降冲击事件的特征是在滴度表上进行加速监测,并在安装的测试板上的应变计测量值。

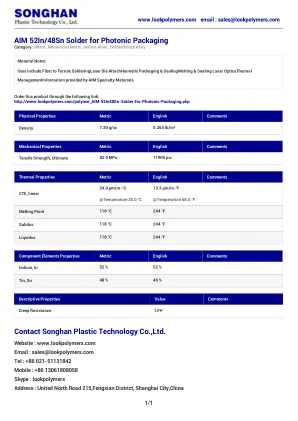

AIM 52in/48SN焊料用于光子包装

网站:www.lookpolymers.com电子邮件:sales@lookpolymers.com电话:+86 021-51131842手机:+86 13061808058 Skype Skype:LookPolymers地址:United North Road 215

28nm 技术的 3D TSV 中介层和细间距焊料微凸块的质量和可靠性

随着互连密度不断缩小,以及制造更细间距基板的成本不断上升,使用传统有机堆积基板的倒装芯片封装在细间距布线方面面临着重大挑战。为了满足这些需求,TSV 中介层应运而生,成为一种良好的解决方案 [1-3]。TSV 中介层提供高布线密度互连,最大限度地减少 Cu/低 k 芯片与铜填充 TSV 中介层之间的热膨胀系数 (CTE) 失配,并由于芯片到基板的互连更短而提高电气性能。TSV 中介层晶圆是通过在硅晶圆上蚀刻通孔并用金属填充通孔来制造的。业界常用的两种 TSV 方法涉及“先通孔/中通孔”和“后通孔”工艺流程。本文中的工作使用“先通孔/中通孔”流程,因为它提供了互连密度的最大优势。通常,使用深反应离子蚀刻 (DRIE) 工艺蚀刻 TSV 通孔以形成高纵横比通孔。 TSV 的直径通常为 10-20 微米,深度为 50-100 微米。TSV 的壁衬有 SiO2 电介质。然后,形成扩散屏障和铜种子层。通过电化学沉积用铜填充通孔。使用化学机械抛光/平坦化 (CMP) 去除铜覆盖层。使用标准后端制造工艺在中介层顶部形成 M1 – Mx 的互连线。中介层顶部涂有钝化层并形成微凸块焊盘。