XiaoMi-AI文件搜索系统

World File Search System应激诱发抑郁的潜在机制和新治疗靶点

引用格式 : 韩盈 , 陆唐胜 , 陆林 .应激诱发抑郁的潜在机制和新治疗靶点 ——LBP 抑制单胺生物合成 .中国科学 : 生命科学 , 2023, 53: 1176–1178 Han Y, Lu T S, Lu L. New target for antidepressant development and depression treatment—LBP inhibition of monoamine biosynthesis (in Chinese).Sci Sin Vitae, 2023, 53: 1176–1178, doi: 10.1360/SSV-2023-0049

陆地巡检机器人关键技术及其在水产养殖中的应用前景

陆地巡检机器人在执行各种任务时,需要感知周围 环境、定位自身位置、识别目标对象等,这些功能的实 现都依赖于传感器为机器人提供与外部环境交互的 “ 感 知器官 ” 。传感器是陆地巡检机器人的重要组成部分, 能够感知周围环境并获取相关信息,帮助机器人感进行 自主导航、避障、监测、抓取等工作。曹现刚等 [ 13 ] 设计 一种固定柔性轨道式悬挂巡检机器人平台,以解决煤矿 井下特种巡检机器人在三维环境重建和非结构环境运动 轨迹规划等关键技术,利用轨道,降低轨道铺设,为煤 矿环境巡检提供新的特种巡检平台。张书亮等 [ 14 ] 研究了 室内移动机器人的定位问题,提出融合轮式里程计、惯 性测量单元 IMU(inertial measurement unit) 、超宽带 UWB(ultra wide band) 和激光雷达定位数据的方法,依次 对不同传感器的定位数据进行融合,提高室内移动机器 人的定位精度。梁莉娟等 [ 15 ] 建立场景环境坐标系,利用 传感器探测出障碍物信息,对探测到的障碍物进行定位, 制定激光近场探测传感器的动态避障行为。李琳等 [ 16 ] 提 出基于条纹式激光传感器的机器人焊缝跟踪系统,采用 机器人末端安装条纹激光传感器,通过小波变换模极大 值理论分析焊缝轮廓,确定焊缝特征点。王正家等 [ 17 ] 提 出一种基于多传感器的机器人夹取系统,融合机器人内 置传感器所测量的位置、速度和角度等信息,利用外置 传感器完成对目标物的自动识别与定位。 2.1.1 传感器的使用场景及应用分类

基于DRBRO的基于动态增强的路线优化,用于在移动临时网络中发现有效的路线发现

已经通过无线网络中的路线发现方法探索了各种研究。Perkins和Royer(1999)开发了AODV,这是一种反应性协议,可降低开销的路由,但经历了高潜伏期。Johnson等人。 (2001)提出了DSR,允许源路由,但面临可扩展性问题。 Clausen和Jacquet(2003)引入了优化的链路状态路由(OLSR)协议,该协议保持了主动的路线,但能源消耗增加。 Zhang等人提出的基于增强学习的路由。 (2020)增强了适应性,但需要更高的计算。 Sharma等。 (2022)合并聚类以优化路由,减少控制开销,但缺乏实时适应性。 Viji Gripsy等。 (2023)集中于AI驱动的优化如何增强无线传感器网络中的异常检测和节能路由。 提出的基于动态增强的路线优化(DRBRO)是通过集成增强学习和实时流量分析以进行更高数据包提供,优化能耗和改善网络昏迷性的基于这些进步的。Johnson等人。(2001)提出了DSR,允许源路由,但面临可扩展性问题。Clausen和Jacquet(2003)引入了优化的链路状态路由(OLSR)协议,该协议保持了主动的路线,但能源消耗增加。Zhang等人提出的基于增强学习的路由。 (2020)增强了适应性,但需要更高的计算。 Sharma等。 (2022)合并聚类以优化路由,减少控制开销,但缺乏实时适应性。 Viji Gripsy等。 (2023)集中于AI驱动的优化如何增强无线传感器网络中的异常检测和节能路由。 提出的基于动态增强的路线优化(DRBRO)是通过集成增强学习和实时流量分析以进行更高数据包提供,优化能耗和改善网络昏迷性的基于这些进步的。Zhang等人提出的基于增强学习的路由。(2020)增强了适应性,但需要更高的计算。Sharma等。(2022)合并聚类以优化路由,减少控制开销,但缺乏实时适应性。Viji Gripsy等。 (2023)集中于AI驱动的优化如何增强无线传感器网络中的异常检测和节能路由。 提出的基于动态增强的路线优化(DRBRO)是通过集成增强学习和实时流量分析以进行更高数据包提供,优化能耗和改善网络昏迷性的基于这些进步的。Viji Gripsy等。(2023)集中于AI驱动的优化如何增强无线传感器网络中的异常检测和节能路由。提出的基于动态增强的路线优化(DRBRO)是通过集成增强学习和实时流量分析以进行更高数据包提供,优化能耗和改善网络昏迷性的基于这些进步的。

应急发电机检查和维护服务

2024年6月19日 — (4)防卫政策局局长、采购、技术和后勤局局长或陆上自卫队参谋长...... (3)设计文件中指定的标有JIS或JAS标记的材料或标准、准则等......

基于点云处理的仿人机器人楼梯障碍物识别与剔除方法

引用本文: 于乃功, 谢秋生, 李洪政.基于点云处理的仿人机器人楼梯障碍物识别与剔除方法[J].北科大:工程科学学报 , 2025, 47(2): 339-350. doi: 10.13374/j.issn2095-9389.2024.05.10.001 YU Naigong, XIE Qiusheng, LI Hongzheng.Obstacle recognition and elimination method for humanoid robots based on point cloud processing[J].Chinese Journal of Engineering , 2025, 47(2): 339-350. doi: 10.13374/j.issn2095-9389.2024.05.10.001

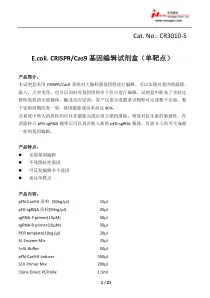

CR3010-S E.coli. CRISPR/Cas9 基因编辑试剂盒(单靶点)

5'-tcctaggtataAtaTaCtaAgtaAgcagggGACTAACATGTGGTGGTTTTTTAGAGCTAGAAATAGC-3'

パワー化合物半导体日本の视点

1。ST Microelectronics completes acquisition of Norstel AB, a SiC wafer manufacturer, ST Microelectronics, 2019/12/2: https://www.st.com/content/st_com/ja/about/ media-center/press-item.html/c2930.html 2.ROHM集团Sicrystal和St Microelectronics同意提供碳化硅(SIC)Wafers多年来,ST Microelectronics,2020/1/15:https://newsroom.st.com/ja/ja/ja/media-ia-center/media-center/press-center/press-item/press-item.html/c2936.html,3。3.cree |。ST Microelectronics在意大利建立了新的集成SIC WAFER工厂,ST Microelectronics,2022/10/5:https://newsroom.st.com/ja/ja/media-center/media-center/press-item.htm.html/ c3124.html 5。Stmicro在意大利建立新的SIC WAFER工厂,在欧洲首次,Nikkei Crosstech,2022/10/18:https://xtps://xtech.nikkei.com/atcl/news/news/news/news/news/13938/13938/ 6.Infineon和Cree同意长期供应Sic Wafers,Infineon,2018/3/16:https://www.infineon.com/cmms/cmms/jp/jp/jp/jp/about-infineon/press/press/press/press/press/press/press/press-releases/2018/2018/Wolfspeed builds a new large-scale SiC factory in Germany, production begins in 2017, Nikkei Crosstech, 2023/2/28: https://xtech.nikkei.com/atcl/nxt/news/18/14642/ 8.Infineon收购了硅碳化物专家Siltechtra,Infineon,2018/12/7:https://www.infineon.com/cms/cms/cms/jp/jp/about-infineon/press/press/press/press/press-releases/2018/2018/2018/Infineon通过GT Advanced Technologies,Infineon,2020/11/9:https://wwwww.infineon.com/cms/cms/cms/jp/jp/about-infineon/ press/press/press/press/press/2020/infxx20202011-2011-2011-2011-014.html 10。有关电力半导体的SIC外延晶片:与Infineon Technologies签署的销售和联合开发协议,Showa Denko,2021年5月6日:https://wwwwww.resonac.com/jp/

有关人工智能和消费者的问题

• 制造商等因交付的产品存在缺陷,导致他人生命、身体或财产受到损害的,应承担赔偿责任(《产品责任法》第 3 条)。第 2 条) • “缺陷”是指产品缺乏“通常应当具备的安全性”(《产品责任法》第2条第2款)