XiaoMi-AI文件搜索系统

World File Search System肯雅塔大学

关于 YALI 青年非洲领袖倡议东非区域领导力中心 (YALI RLC EA) 是美国国际开发署资助的四个区域领导力中心 (RLC) 之一,位于非洲高等教育机构,通过面对面、在线和混合学习模式为 18-35 岁之间的非洲青年领袖提供转型培训。 在过去的 9 年里,YALI RLC EA 实施了一套全面的体验式课程,使非洲青年领袖能够改变自己、他们的社区、国家和非洲大陆。 该课程分为三个方向:公民领导力、商业和创业以及公共管理。此外,还有一条所有参与者都要学习的跨学科课程。 该课程旨在扩展当前领导力范式的界限,为对话和能力建设创造新的机会。 为了促进协作学习环境,YALI RLC EA 专注于教学金字塔的底部,更加注重边做边学和同伴学习。本地和国际教师均致力于营造一种有助于培养知识和专业技能的混合学习环境。

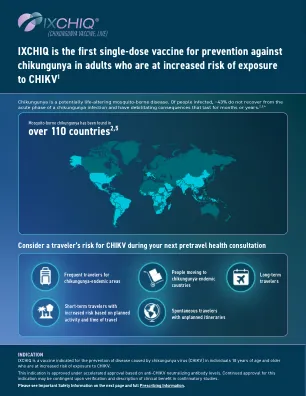

基孔肯雅病毒和基孔肯雅疫苗

基孔肯雅病毒通过被感染的伊蚊属蚊子叮咬传播给人类。主要为埃及伊蚊和白纹伊蚊。蚊子在吸食感染性宿主时会被感染。人类通常在出现症状前不久和最初 2-6 天内出现病毒血症。大约 3%–28% 的基孔肯雅病毒感染者将保持无症状状态。对于出现症状的人,潜伏期通常为 3-7 天(范围为 1-12 天)。疾病最常见的特征是突然发高烧(体温 >102°F [39°C])和关节疼痛。发烧通常持续≤1 周。关节症状可能很严重,使人虚弱。关节疼痛最常发生在双手和双脚,但也可能影响更多近端关节。其他症状可能包括结膜炎、头痛、肌痛、恶心、呕吐或皮疹。皮疹通常为斑丘疹,在发烧后出现,涉及躯干和四肢,但也可能包括手掌、脚底和面部。基孔肯雅病的急性症状通常在 7-10 天内消退。一些患者在急性病发作后的几个月内会出现风湿病症状复发(例如多关节痛、多关节炎、腱鞘炎、雷诺综合征)。研究报告显示,患病数月或数年后,5% 至 80% 的患者会出现持续性关节疼痛和长时间疲劳。感染导致的死亡事件时有发生,但很少见,老年人和合并症患者更易出现。

肯雅塔大学 教学, 推荐

肯雅塔大学教学研究和转诊医院 (KUTRRH) 正在寻找有远见的建筑师、工料测量师、土木/结构工程师、机械工程师、电气工程师、土地测量师、环境影响评估专家顾问加入我们充满活力的团队,参与即将开展的项目。如果您已准备好将蓝图变成令人惊叹的现实,我们希望听到您的声音。所有申请人必须在肯尼亚税务局和公司注册处注册。

IXCHIQ/基孔肯雅病患者信息

IXCHIQ 的用途是什么?IXCHIQ 是一种供 18 岁及以上人群使用的疫苗,有助于预防基孔肯雅病毒病。• 即使接种了 IXCHIQ 疫苗,您仍应保护自己免受蚊虫叮咬 • IXCHIQ 可能无法完全保护所有接种疫苗的人 • IXCHIQ 无法预防蚊虫传播的其他疾病此疫苗已获得加速批准。此适应症的继续批准可能取决于确认性研究中对临床益处的验证和描述。

基孔肯雅热是一种高度

至少 909 人。塞阿拉州是 10 年间受影响最严重的州,占死亡人数的 31%。“我们知道基孔肯雅病可以致人死亡,但我们一直想知道:为什么人们会死亡?”美国肯塔基大学的巴西病毒学家 William Marciel de Souza 说。为了解开这个谜团,Souza 和来自巴西、美国和英国多家机构的研究人员分析了 2017 年在塞阿拉州死于急性基孔肯雅病的 32 人的血液和组织样本。随后将结果与 39 名患上较轻疾病并幸存的个体和 15 名健康献血者的结果进行了比较。该研究获得了 FAPESP 的资助,结果于 4 月发表在《细胞宿主与微生物》杂志上。研究的结论是,基孔肯雅病之所以致人死亡,是因为这种被称为 CHIKV 的病毒

基孔肯雅疫苗对美国旅行者的决策树

是否前往过一个没有疫情爆发,但有证据表明过去 5 年内有基孔肯雅病毒在人类中传播的国家或地区 1 ,并且属于以下人群之一? 1. 年龄 >65 岁,特别是那些患有基础疾病的人,可能至少有中度接触 2 蚊子的风险?或者

Yadea Group Holdings Ltd.

使用27,739,951的原材料和消耗品24,376,677员工福利费用2,491,264 2,095,911广告费用372,592 403,067旅行费用286,969 19969 199,856房地产和设备的贬值268,4441 228,872 Extress 228,872 Extress 2 228,872 Extrescuct Freight expenses 183,711 303,331 Module costs 152,739 112,890 Consulting and professional service expenses 106,239 81,868 Outsourcing processing fee 91,198 106,723 Depreciation of right-of-use assets 74,940 64,670 Amortisation of intangible assets 59,113 62,150 Amortisation of other long-term assets 42,440 56,464 Net provision for impairment losses on financial assets 31,345 896 Product design fee 22,695 86,637 Short-term and low-value lease 15,819 7,479 Auditor's remuneration 6,749 9,028 – Audit services 6,300 7,579 – Non-audit services 449 1,449 Other expenses 432,827 383,768

超过 110 个国家2,5

参考文献:1. IXCHIQ。处方信息。Valneva USA Inc.;2023 年。2. 基孔肯雅病。世界卫生组织。2022 年 12 月 8 日发布。2024 年 3 月 26 日访问。https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/chikungunya 3. Staples JE、Hills S、Powers A。第 4 章:基孔肯雅病。在:Nemhauser J 编辑。CDC 黄皮书 2024。疾病控制和预防中心。2023 年 11 月 28 日更新。2024 年 3 月 26 日访问。https://wwwnc.cdc.gov/travel/yellowbook/2024/infections-diseases/chikungunya 4. Puntasecca CJ、King CH、LaBeaud AD。衡量基孔肯雅病毒和寨卡病毒的全球负担:系统评价。PLoS Negl Trop Dis。2021;15(3):e0009055。5. Hucke FIL、Bestehorn-Willmann M、Bugert JJ。控制基孔肯雅病毒感染的预防策略。病毒基因。2021;57(2):133-150。6. Schneider M、Narciso-Abraham M、Hadl S 等人。单剂减毒活基孔肯雅疫苗的安全性和免疫原性:一项双盲、多中心、随机、安慰剂对照的 3 期试验。柳叶刀。2023;401(10394):2138-2147。