XiaoMi-AI文件搜索系统

World File Search System突触晶体管的铁电材料及其...

摘要 经过百余年的发展,铁电材料向人们展示了其强大的潜力,越来越多的铁电材料被用于铁电晶体管(FeFET)的研究中。作为新一代神经形态器件,铁电材料凭借其强大的功能和诸多特性引起了人们的关注。本文总结了近年来铁电材料体系的发展,并探讨了人工突触的模拟。主流的铁电材料分为传统的钙钛矿结构、萤石结构、有机聚合物和新型二维范德华铁电体。介绍了各材料体系的原理、研究进展以及针对类脑计算机的优化,并总结了最新的应用进展。最后讨论了不同材料体系的适用范围,旨在帮助人们根据不同的需求筛选出不同的材料体系。 1. 引言

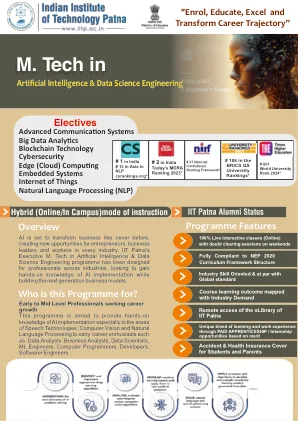

人工智能与数据科学工程硕士

AK Thakur 教授目前继续担任印度理工学院巴特那分校物理系物理学教授和 IIT Patna 学院院长。Thakur 教授是理学硕士(物理学)金牌获得者。他因在新加坡国立大学攻读博士学位而获得令人垂涎的“尼赫鲁奖学金”(QS 排名 8)。目前,他是亚洲固态离子学会副主席。Thakur 教授的研究专长是实验凝聚态物理和应用物理,对特定实验研究感兴趣,包括:a)。可再生清洁绿色能源,b)。固态离子设备,c)。储能电池,d)。太阳能光伏,e)。电介质和铁电体,f)。纳米材料的加工和制造,g)。EMI 屏蔽,h)。电池管理系统 (BMS) 的设计和制造,以确保电动汽车应用的电池组运行安全,i)。产品设计模拟和商业化开发。

特刊 - 纳米材料

III 族氮化物半导体因其在固态照明和功率器件中的出色应用而备受关注,在下一代光电和电子设备的发展中发挥着关键作用。铁电性、铁磁性和超导性等新兴特性正在被整合到 III 族氮化物中,增强了它们在未来先进半导体和量子技术中的应用潜力。最近在氮化物材料(包括 ScAl(Ga)N 和 AlBN)中发现的铁电性实验证据激发了人们的极大研究热情。氮化物铁电体被认为是开发尖端微电子存储器、声学设备和量子设备的有前途的材料,有可能催化铁电特性与微电子的融合和增强功能。本期特刊将深入研究 III 族氮化物半导体,包括结构、特性和各种外延工艺。此外,它还旨在研究 III 族氮化物半导体在电子、光电和铁电领域的应用。

在混合不当铁电龙 - popper氧化物中的压力依赖性相变

由于某些化学成分表现出所谓的杂化铁电性不当,近年来,近年来,ruddlesden-popper氧化物中温度依赖性的相变的次要氧化氧化物氧化物中的温度依赖性相变。然而,目前几乎没有理解这些相变的静水压力依赖性。本文中,我们介绍了对双层ruddlesdledlesden-popper阶段Ca 3 Mn 2 O 7和Ca 3 Ti 2 O 7的高压粉末同步X射线衍射实验和Abinitio研究的结果。在两种化合物中,我们都观察到一阶相变,结合了我们的密度功能理论计算,我们可以将其结合分配为极地A 2 1 AM和非极性ACAA结构。有趣的是,我们表明,尽管压力的施加最终有利于非极相,正如适当的铁电体所观察到的那样,但存在压力实际上可以增加极性模式振幅的响应区域。可以通过考虑八面体倾斜和旋转对静水压力及其三线性耦合与极性不稳定的旋转的多样化响应可以无障碍。

界面电介质对 FeRAM 设计的影响......

摘要 — 随着铁电铪锆氧化物 (HZO) 在铁电微电子学中的应用越来越广泛,了解有意和无意电介质界面的集成影响及其对铁电薄膜唤醒和电路参数的影响变得非常重要。在这项工作中,测量了在具有 NbN 电极的 FeRAM 应用的电容器结构中铁电 Hf 0.58 Zr 0.42 O 2 薄膜下方添加线性电介质氧化铝 Al 2 O 3 的影响。观察到由线性电介质产生的去极化场会导致铁电体的剩余极化降低。氧化铝的添加还会影响 HZO 相对于施加的循环电压的唤醒。与 FeRAM 1C/1T 单元的设计密切相关,观察到金属-铁电-绝缘体-金属 (MFIM) 设备会根据氧化铝厚度和唤醒循环电压显著转移与读取状态相关的电荷。测量结果显示读取状态分离减少了 33%,这使存储单元的设计变得复杂,并说明了设备中清晰接口的重要性。

巨型铁电阻开关由调节终端控制的低功率神经形态内存内计算

铁电器已被证明是高性能非易失性记忆的出色基础,其中包括Memristors,这些记忆在人工突触和内存计算的硬件实现中起着至关重要的作用。在这里,据报道,新兴的范德华(Van der Wa)可用于成功实现异突触可变性(一种基本但很少模仿的突触形式),并实现在10 3的上方3级级别的较高量相似的较大范围的较大范围的抗性转换率,并实现抗性切换比。铁电α -In 2 SE 3通道的极化变化负责各种配对端子处的电阻切换。α-In 2 Se 3的第三个端子在PicoAmpere级别表现出对通道电流的非挥发性控制,从而赋予了picojoule读取能量消耗的设备,以效仿缔合性异突触性学习。模拟证明,可以在α -IN 2 SE 3中性网络中实现超级访问和无监督的学习方式,具有较高的图像识别精度。此外,这些弹性设备自然可以实现布尔逻辑,而无需其他电路组件。结果表明,Van der Waals铁电体在复杂,节能,受脑力启发的计算系统和内存计算机中的应用中具有很大的潜力。

通过位错网络的局部控制实现对称破缺界面处的铁电切换

具有低能量极化切换的半导体铁电材料为铁电场效应晶体管等下一代电子产品提供了平台。最近在过渡金属二硫属化物薄膜双层中发现的界面铁电性为将半导体铁电体的潜力与二维材料器件的设计灵活性相结合提供了机会。这里,在室温下用扫描隧道显微镜展示了对略微扭曲的 WS 2 双层中铁电畴的局部控制,并使用畴壁网络 (DWN) 的弦状模型了解它们观察到的可逆演化。确定了 DWN 演化的两种特征机制:(i) 由于单层在畴边界处相互滑动,部分螺旋位错的弹性弯曲将具有双堆叠的较小畴分开;(ii) 主畴壁合并为完美的螺旋位错,这些位错成为反转电场后恢复初始畴结构的种子。这些结果使得利用局部电场对原子级薄半导体铁电畴进行完全控制成为可能,这是实现其技术应用的关键一步。

用于具有宽温度稳定性的巨型储能多层陶瓷电容器的无铅高介电常数准线性电介质

静电储能电容器是电力电子器件必不可少的无源元件,由于电介质陶瓷能够在 > 100 ˚C 的温度下更可靠地工作,因此优先选择电介质陶瓷而不是聚合物。大多数工作集中在非线性电介质组合物上,其中极化 (P)/电位移 (D) 和最大场 (E max ) 经过优化,以提供能量密度值 6 ≤ U ≤ 21 J cm − 3 。然而,在每种情况下,P 的饱和 (dP/dE = 0,AFE) 或“部分”饱和 (dP/dE → 0,RFE) 都会限制在击穿前可以达到的 U 值。通过设计高介电常数准线性电介质 (QLD) 行为,dP/dE 保持恒定直至超高 E max ,可以进一步改善 U 相对于弛豫器 (RFE) 和反铁电体 (AFE) 的程度。 QLD 多层电容器原型的介电层由 0.88NaNb 0.9 Ta 0.1 O 3 - 0.10SrTiO 3 -0.02La(Mg 1/2 Ti 1/2 )O 3 组成,室温下 U ≈ 43.5 J cm − 3 ,支持极大的 E max ≈ 280 MV m − 1 ,对于基于粉末流延技术的设备,这两项性能均超过了当前最先进的水平两倍。重要的是,QLD 电容器在高达 200 ˚ C 的温度下 U ( ≈ 15 J cm − 3 ) 变化很小,并且具有强大的抗循环降解能力,为可持续技术的开发提供了一种有前途的新方法。

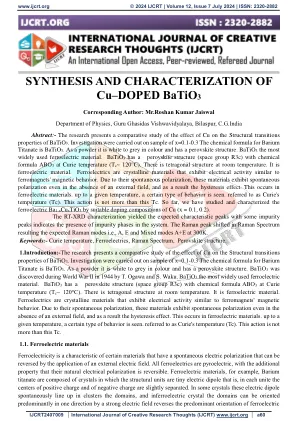

cu – oped ...

摘要: - 研究对Cu对Batio 3的结构过渡特性的影响进行了比较研究。对X = 0.1-0.3样品进行了研究,钛酸钡的化学公式为Batio 3。作为粉末,它是白色至灰色的,并具有钙钛矿结构。Batio 3使用最广泛的铁电材料。Batio 3在Curie温度下(T C〜120°C)具有化学公式ABO 3的钙钛矿结构(空间组R3C)。在室温下有四方结构。是铁电材料。铁电体是表现出类似于铁磁性磁性的电活动的结晶材料。由于它们自发的极化,即使在没有外场的情况下,这些材料也会显示出自发的极化,因此滞后作用。这发生在铁电材料中。直到给定温度,可以看到某种类型的行为。称为居里温度(TC)。此动作不超过此TC。到目前为止,我们已经通过合适的Cu掺杂组成(x = 0.1,0.2)来研究并表征了铁电BA 1-X Cu X Tio 3。RT-XRD表征产生了预期的特征峰,其中一些杂质峰表明系统中存在杂质阶段。拉曼峰在拉曼频谱中移动,导致了预期的拉曼模式,即300K时的a,e和混合模式a+e。关键字: - 居里温度,铁电,拉曼光谱,钙钛矿结构。