XiaoMi-AI文件搜索系统

World File Search System在智力障碍的小鼠模型中,延迟产后大脑发育和行为和认知的个体发生

hal是一个多学科的开放访问档案,用于存款和传播科学研究文件,无论它们是否已发表。这些文件可能来自法国或国外的教学和研究机构,也可能来自公共或私人研究中心。

SH-0196(EU) 水杨酸头皮焕活洗发水

Lubrizol Advanced Materials, Inc.(“Lubrizol”)希望您对此建议的配方感兴趣,但请注意,这只是一种代表性配方,并非商业化产品。在适用法律允许的最大范围内,Lubrizol 不作任何陈述、保证或担保(无论是明示、暗示、法定或其他形式),包括任何关于适销性或特定用途适用性的暗示担保,或关于任何信息的完整性、准确性或及时性的暗示担保。Lubrizol 认为此配方所基于的信息和数据是可靠的,但配方尚未经过性能、功效或安全性测试。在商业化之前,您应彻底测试该配方或其任何变体,包括配方的包装方式,以确定其性能、功效和安全性。您有责任获得任何必要的政府批准、许可或注册。本文中包含的任何内容均不得视为未经专利所有者许可而实施任何专利发明的许可、建议或诱导。与此配方相关的任何索赔可能并非在所有司法管辖区都获得批准。安全处理信息不包括安全使用所需的产品安全信息。操作前,请阅读所有产品和安全数据表以及容器标签,了解安全使用和物理及健康危害信息。您可从路博润代表或经销商处获取此配方路博润产品的安全数据表。

植物免疫中的水杨酸和超越-NSF -PAR

作为人类历史上最广泛使用的草药,以及针对各种病原体和非生物胁迫的植物中主要的防御激素,水杨酸(SA)引起了主要的研究兴趣。在过去30年中,现代技术机构的应用,对SA对植物生长,开发和防御的影响的研究揭示了许多新的研究领域,并继续带来惊喜。在这篇综述中,我们提供了了解植物免疫中SA代谢,感知和信号转导机制的最新进展。出现了一个总体主题,即SA通过多个步骤中的复杂调节执行其许多功能:SA生物合成在本地和系统上都受到调节,而其感知是通过多个细胞靶标进行的,包括代谢酶,氧化还原调节剂,Tran Scription cofactors,tran Scription Cofactors,以及最近的RNA结合蛋白。此外,SA还协调了下游信号分量的一系列复杂的翻译后修饰,并促进了作为细胞信号轮毂起作用的生物分子冷凝物的形成。SA还通过与其他植物激素串扰影响更广泛的细胞功能。展望未来,我们提出了探索SA功能的新领域,这无疑会发现未来多年的更多惊喜。

水杨酸在抑制蔬菜中真菌污染中的作用...

摘要 在本研究中,我们评估了水杨酸在减少枣椰树体外培养中真菌污染方面的作用以及水杨酸对茎尖上形成的愈伤组织再生体细胞胚的影响。最常见的真菌是链格孢菌(37%)、镰刀菌(25%)、烟曲霉(18%)和扩展青霉菌(6%)。使用马铃薯葡萄糖琼脂,水杨酸限制菌丝生长,浓度较高时则延缓菌丝生长。与对照(12.3%)相比,将浓度为 1.5 和 2.0 mM 的水杨酸添加到含有 2iP 和 NAA 的 MS 培养基中,可显著提高愈伤组织外植体的胚胎发生率,分别达到 64.9% 和 56.7%。与对照相比,水杨酸还使胚胎的幼苗发育速度提高了约 27%。水杨酸促进了根系和茎部的生长,提高了叶绿素含量。结果表明,在MS培养基中添加1.5mM水杨酸,叶片中IAA和ABA的浓度显著增加,IBA的浓度降低。关键词:初始培养,体细胞胚胎发生,小植株发育,生长调节剂含量

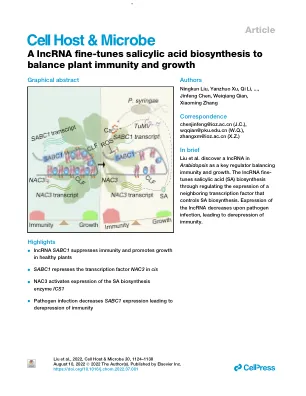

lncRNA 微调水杨酸生物合成以平衡……

刘宁坤, 1 , 2 , 9 徐艳卓, 1 , 2 , 9 李奇, 1 曹宇鑫, 3 杨德昌, 4 刘莎莎, 1 , 2 王小康, 3 米英杰, 1 , 5 刘阳, 1 , 2 丁晨曦, 1 , 6 刘艳, 1 , 2 李勇, 7 袁耀武, 8 高戈, 4 陈金峰, 1 , * 钱伟强, 3 , * 张晓明 1 , 2 , 10 , * 1 中国科学院动物研究所, 害虫鼠类综合治理国家重点实验室, 北京 100101 2 中国科学院大学中国科学院生物相互作用卓越中心, 北京 100049 3 国家重点实验室蛋白质与植物实验室北京大学现代农学院基因研究中心,北京 100871,中国 4 北京大学生命科学学院、BIOPIC & ICG 和生物信息学中心,蛋白质与植物基因国家重点实验室,北京 100871,中国 5 河南师范大学生命科学系,河南新乡 453007,中国 6 河北大学生命科学学院,河北保定 071002,中国 7 东北农业大学生命科学学院,黑龙江哈尔滨 150038,中国 8 康涅狄格大学生态与进化生物学系,75 North Eagleville Road, Unit 3043, Storrs, CT 06269,美国 9 这些作者贡献相同 10 主要联系人 *通讯地址:chenjinfeng@ioz.ac.cn (JC),wqqian@pku.edu.cn (WQ), zhangxm@ioz.ac.cn (XZ) https://doi.org/10.1016/j.chom.2022.07.001

持续释放水杨酸,用于停止毛骨子...

摘要:在Gottingen Minipig中开发一种植入术模型,并评估局部在健康,代谢综合征(MS)和2型糖尿病(T2DM)受试者中局部应用水杨酸聚(SAPAE)(SAPAE)(SAPAE)(SAPAE)(SAPAE)对种植体周围炎的进展。将十八只动物分配给三组:(i)对照,(ii)MS(肥胖诱导饮食)和(iii)T2DM(饮食加上链霉菌素作为T2DM诱导)。上颌和下颌骨前磨牙和第一磨牙。愈合3个月后,将每侧四个植入物放在每只动物的两个下颌中。2个月后,使用丝绸连字的牙菌斑诱导植入植入术。sapae聚合物与矿物油(3.75 mg/μl)混合,并局部涂抹长达60天,以停止植入植入术的进展。牙周探测随着时间的推移评估袖珍深度,然后对收获样品进行了组织形态学分析。所采用的方案导致植入植入术的发作,健康的小型植物的长度是相对于MS和T2DM受试者(〜3.0 mm)达到相同水平的探测深度,而与JAW无关。在定性分析中,Sapae治疗显示正常血糖,MS和T2DM组的炎症水平降低。sapae应用在治疗约15天后显着降低了种植体炎的进展,所有全身性条件的探测深度降低了30%,对照组和SAPAE组之间的探测深度相似。MS和T2DM条件提出了植入物周围的口袋深度的更快进展。sapae治疗降低了健康,MS和T2DM组的植入术进展。关键字:牙科植入物,骨整合,植入术,治疗,代谢疾病

叶出现甘氨酸和水杨酸的叶面应用的影响...

这项研究研究了在2021 - 22年拉比季节,在印度乌特塔尔·普拉德什(Uttar Pradesh)的2021 - 22年,在2021 - 22年的拉比季节,在2021 - 22年的拉比季节,在两个小麦品种(PBW-343和HALNA)中,叶面施用水杨酸和甘氨酸对胁迫耐受性和抗氧化剂防御机制的影响。在各种生化参数中观察到显着增强,以应对治疗。甘氨酸甜菜碱和水杨酸的应用导致叶绿素含量的升高,总可溶性糖,脯氨酸含量,过氧化物酶活性和过氧化物酶活性和小麦品种中的过氧化氢酶活性。值得注意的是,在100mm浓度下以100mm浓度的甘氨酸蛋白甜味剂处理对叶绿素含量和脯氨酸的积累表现出最明显的影响,而水杨酸处理,尤其是在较高浓度下,显着增强了总可溶性糖含量,过氧化物酶活性,过氧化物酶活性和催化酶活性。这些发现表明,叶甘氨酸和水杨酸的叶面应用有效地提高了小麦植物中的胁迫耐受性和抗氧化剂防御机制。结果强调了治疗选择在缓解与压力相关的损害和提高小麦作物生产率方面的重要性,尤其是在充满挑战的环境条件下。这项研究对小麦对压力 - 验证化合物的外源应用的生理反应有了宝贵的见解,为作物改善和可持续的农业实践提供了潜在的策略。

利用AI在建筑环境中进行能源优化

木薯(Manihot esculenta crantz)是一种粮食商品,仅次于大米和玉米,这三个是碳水化合物的主要来源,将来这种商品在人们的生活和国家的经济中将越来越战略性。木薯植物的生长不能与病原体引起的疾病分离,其中一种是一种真菌,如果它感染了植物,它将繁殖并扩散,以便植物受损。可以通过使用优质品种来完成生物疾病的控制,其中一种是通过施用水杨酸。这项研究的目的是分析DNA模式并确定与对照组相比,暴露于水杨酸的木薯植物的过氧化物酶活性。这项研究使用了一个完全随机的设计(CRD),其中一个因子,即水杨酸的浓度分为5级,即0 ppm,80 ppm,100 ppm,120 ppm,120 ppm和140 ppm,每个复制5。该研究数据以比较描述形式介绍,这些形式由照片和具有不同浓度的定量数据支持。研究结果表明(1)有一个新的(特异)DNA带,大小为1,100 bp(OPB_14),(2)在100 ppm的水杨酸浓度下,最高的过氧化物酶活性为0.193 U/mg/minne。

水杨酸与非配位吡拉西坦 Cu(II)配合物共晶的合成、结构、Hirshfeld 表面分析及分子对接研究

1. 引言共晶是由活性药物成分 (API) 和共晶形成剂 (或构象异构体) 形成的,作为固体药物形成的有前途的替代方案,正在引起制药界越来越多的关注。迄今为止,科学家已经合成了各种类型的不常见共晶,其中含有金属配合物作为晶体形成剂和 API [1–3]。与单组分晶体相比,这些共晶增强了各种药学相关特性,包括提高了溶解度、溶解速率、水合稳定性、荧光性能和生物利用度 [4]。API 和共晶形成剂之间的相互作用通过非离子和非共价的分子间相互作用发生,例如范德华力和氢键。因此,未使用的氢键供体和受体位点的存在对于共晶的形成至关重要 [5,6]。

PowerPoint演示 div>

• Use cream containing urea or salicylic acid to soften hyperkeratotic areas areas • Clobetasol o betamethasone can help in symptom relief and treatment for lesions • Topical lidocaine can help in pain control • Cooling hand and foot baths containing magnesium sulphate can reduce pain • Oral analgesic in some cases • Refer patient to dermatologist in special cases