XiaoMi-AI文件搜索系统

World File Search System使用两微米激光雷达进行大气剖面测量的 MCT APD 探测系统

美国宇航局兰利研究中心研制出了一种机载三脉冲积分路径差分吸收 (IPDA) 激光雷达 [1- 3]。该仪器可同时测量大气中的二氧化碳 (CO 2 ) 和水蒸气 (H 2 O)。IPDA 发射器产生波长为 2 µ m 的高能激光脉冲,重复率为 50 Hz。每次激光发射由三个 50 ns 脉冲组成,间隔 200 µ s,每个脉冲的波长设置不同 [4]。相对于 CO 2 R30 线中心,三个脉冲的工作波长选择为第一、第二和第三个脉冲分别针对 H 2 O 吸收、CO 2 吸收和最小吸收(离线)[1]。IPDA 接收器由一个 0.4 m 牛顿望远镜组成,可将返回辐射聚焦到 300 µ m 的光斑大小上。返回辐射经过准直和滤波,然后被分离(90%-10%)到高信号通道和低信号通道。高信号通道聚焦于直径 300 µ m 的商用扩展范围 InGaAs PIN 光电探测器。低信号通道用于扩展检测动态范围,以获得高回报而不会饱和。此外,低信号通道可用于测试其他 2 µ m 检测技术 [3]。

激光雷达系统和数据处理技术

使用机载激光雷达系统收集了路易斯安那州屏障岛综合监测 (BICM) 计划的地形测量数据。这项研究是美国地质调查局 (USGS) 和路易斯安那州自然资源部 (LDNR) 的合作成果。术语“激光雷达”(源自“光检测和测距”)是指使用激光脉冲进行距离分辨远程测量的主动光学技术。激光雷达传感器与反射目标之间的距离是根据特征明确的激光脉冲发射和返回探测器之间的时间(即双向传播时间)以及光在传输介质中的速度计算得出的。四种不同的激光雷达系统被用于绘制路易斯安那州沿海地区的地图。每个激光雷达系统的硬件略有不同。因此,每个系统都开发了独特的处理软件。所有系统的共同点是应用和集成高精度差分 GPS 技术和数据处理。本节介绍了每个激光雷达系统和处理技术,以及生成 XYZ 数据的处理步骤。讨论的四个系统是:ATM(全地形测绘仪,NASA)、EAARL(实验性先进机载激光雷达,NASA)、CHARTS(紧凑型水文机载快速全程测量,美国陆军工程兵团)和 Leica ALS50-II(3001,Inc)。

使用超声传感器在车辆中警报系统-IJRPR

车辆中的障碍物检测依赖于高级传感器技术来识别和监视车辆周围环境中的对象,从而提高安全性并启用诸如自主驾驶之类的功能。关键传感器包括超声波传感器,这些传感器使用声波进行短距离检测和雷达(即使在不利的天气条件下,也采用了中等至远程障碍物识别的无线电波。LIDAR使用激光脉冲创建精确的3D地图,提供高精度,但成本更高。摄像机捕获视觉数据,以识别对象识别和上下文理解,尽管它们的效果可能会下降较差的照明或天气。红外传感器检测热签名,帮助夜视和行人检测。现代车辆通过传感器融合整合了这些技术,结合了来自多个来源的数据,以提供全面可靠的环境视图。应用程序包括用于避免碰撞的高级驾驶员辅助系统(ADA),自动化紧急制动和自动导航。尽管诸如不利条件下传感器限制以及高度计算需求的挑战,但AI的进步,成本效益的LIDAR和车辆到所有设施(V2X)的通信正在推动障碍物检测系统的未来,使车辆更加明智,更安全。

加州大学圣地亚哥分校

利用三维动力学模拟,我们研究了具有预填充圆柱形通道的结构化激光辐照目标所发射的准直伽马射线束。该通道引导入射激光脉冲,从而产生缓慢发展的方位等离子体磁场,该磁场有两个关键功能:增强激光驱动的电子加速和诱导高能电子发射伽马射线。我们的主要发现是,通过利用具有最佳密度的通道,可以在不增加激光强度的情况下显著提高激光能量到伽马射线束 (5 ◦ 开角) 的转换效率。当我们将 P 从 1 PW 增加到 4 PW 时,保持激光峰值强度固定在 5 × 10 22 W/cm 2 ,转换效率随着入射激光功率 P 大致线性增加。这种缩放是通过在通道中使用 10 到 20 n cr 之间的最佳等离子体密度范围来实现的,其中 n cr 是电磁波的经典截止密度。相应的光子数按 P 2 缩放。一个直接受益于这种强缩放的应用是通过双光子碰撞产生对,在固定激光强度下,产生的对的数量按 P 4 增加。

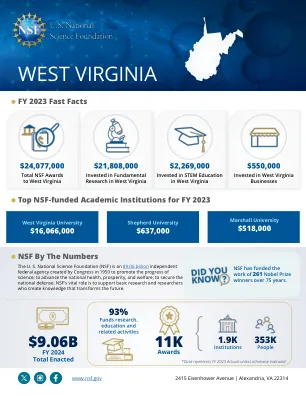

西弗吉尼亚州 - 国家科学基金会

两光子成像使用强烈的激光脉冲来激发活组织中的荧光蛋白,并且在生物科学中普遍存在用于时间变化过程的功能成像。与单光子吸收相比,两光子吸收过程的空间分辨率增加。仍然,它的效率较低,因此需要高光强度,以增加两个光子同时到达目标的可能性。通过NSF建立的计划,以刺激竞争性研究和量子传感挑战计划资助机制,西弗吉尼亚大学(WVU)的一个研究项目正在努力产生具有光子之间量子纠缠的激发光源,以增加两个光子的可能性同时到达,从而使两光子吸收和成像更受益。提高的效率将使较低的激光强度降低,这将减少组织损伤并实现更长,更频繁的测量。WVU的现有两光子成像设施正在使用量子键入的光源升级。博士后,研究生和本科研究人员正在接受跨学科实验室的培训,结合了物理学,生物学和神经科学,并且正在设计教学模块,以提高量子暑期学校的量子意识。

惯性聚变实验中科学盈亏平衡的能量原理

首次实现了聚变“科学盈亏平衡”(即,目标增益 G 目标为 1,总聚变能量输出 > 激光能量输入)(此处,G 目标 ∼ 1.5)。本文报告了设计变更的物理原理,这些变更导致在国家点火装置上使用激光间接驱动进行首次受控聚变实验,以产生大于 1 的目标增益,并超过了之前根据劳森标准获得的点火所需的条件。成功的关键因素在于减少“滑行时间”(激光脉冲结束和内爆峰值压缩之间的持续时间)和最大化传递到“热点”(聚变燃料的产量产生部分)的内部能量。解释了滑行时间与动能向内能的最大效率转化之间的联系。不对称和流体动力学诱导混合的能量学后果是高产量大半径内爆设计实验和设计策略的一部分。本文展示了不对称和混合如何合并为一个关键关系。结果表明,混合会产生与内爆不对称影响类似的动能成本,从而将点火阈值转移到更高的内爆动能——这一因素通常不包含在广义劳森标准的大多数陈述中,但关键的必要修改显然已经显现出来。

基于相变材料光激活的可重构编码超表面用于太赫兹光束操控

图 2. 所提出的光控编码元件的设计和特性。a) 元原子编码元件的详细结构,在 SiO 2 基板上构建了 1 μm 厚的金方块和 1 μm 厚的 GeTe 方块图案。b) 编码元件两种状态的示意图:状态“0”表示 GeTe 的非晶态(绝缘态),状态“1”表示 GeTe 的晶体(导电)态。c) 和 d) 两种状态下编码元件的相应反射特性(c 幅度和 d 相位)。e) GeTe 层表面电阻随温度的变化(双探针测量),显示两种状态下的电特性相差六个数量级以上,并且冷却至室温时晶体状态具有非挥发性行为。 f) 有限元模拟 GeTe 层在具有不同能量密度的 35 纳秒长单脉冲紫外激光照射下的温度上升情况:单脉冲的通量为 90 mJ/cm 2,将使最初为非晶态的 GeTe 的温度升至其结晶温度 ( TC ) 以上,而随后的 190 mJ/cm 2 激光脉冲将使 GeTe 的温度升至其局部熔化温度 TM 以上,并将材料熔化淬火回非晶态。下图是拟议的 1 比特元原子的配置和示意图

金属团簇中通过逆法拉第效应产生的轨道磁性

摘要:鉴于最近人们对纳米长度尺度上的光诱导磁性操控的兴趣日益浓厚,这项工作提出金属团簇是产生全光超快磁化的有前途的基本单元。我们使用时间相关密度泛函理论(TDDFT)在实空间中通过从头算实时(RT)模拟对金属团簇的光磁特性进行了理论研究。通过对原子级精确的简单金属和贵金属团簇中圆偏振激光脉冲等离子体激发的从头算计算,我们讨论了由于光场在共振能量下通过光吸收转移角动量而产生的轨道磁矩。值得注意的是,在近场分析中,我们观察到感应电子密度的自持圆周运动,证实了纳米电流环的存在,由于团簇中的逆法拉第效应(IFE),纳米电流环产生轨道磁矩。研究结果为理解量子多体效应提供了宝贵见解,该效应影响金属团簇中 IFE 介导的光诱导轨道磁性,具体取决于金属团簇的几何形状和化学成分。同时,它们明确展示了利用金属团簇磁化的可能性,为全光磁控领域提供了潜在的应用。

通过锥形光纤发射极对单个神经元的非生成光声刺激

高空间分辨率下的抽象神经调节在促进神经科学领域的基本知识和提供新颖的临床治疗方面提高了重要意义。在这里,我们开发了一个锥形光声发射极(TFOE),该发射极(TFOE)产生了一个高空间精度为39.6 µm的超声场,从而使单个神经元或亚细胞结构(例如轴突和轴突)的光声激活能够进行光声激活。在时间上,由TFOE从3 ns的单个激光脉冲转化的亚微秒的单声脉冲显示为迄今为止成功的神经元激活的最短声刺激。TFOE产生的精确超声可以使光声刺激与单个神经元上高度稳定的贴片钳记录集成。已经证明了单个神经元对声学刺激的电反应的直接测量,这对于常规超声刺激很难。通过将TFOE与离体脑切片电生物学耦合,我们揭示了兴奋性和抑制性神经元对声学刺激的细胞型特异性反应。这些结果表明,TFOE是一种非遗传单细胞和亚细胞调制技术,它可能对超声神经刺激的机制有了新的见解。

3D 主动红外探测器和摄像机技术...

主动系统采用近红外脉冲激光和快速门控探测器,目前已用于大多数远程成像应用。这一概念通常称为突发照明激光雷达或 BIL。SELEX 固态探测器基于 HgCdTe 雪崩光电二极管阵列和定制设计的 CMOS 多路复用器,用于执行快速门控和光子信号捕获。这些混合阵列产生的灵敏度低至 10 个光子,这主要是由于 HgCdTe 二极管中非常高且几乎无噪声的雪崩增益。激光门控成像的优势之一是将物体从背景中分割出来,从而提供信噪比优势。然而,在复杂的场景中,在伪装和隐蔽的情况下,系统的主要增强功能是能够生成 3D 图像。在这里,探测器逐个像素地感知范围以及激光脉冲强度,为每个激光脉冲提供深度背景。 3D 数据能够更有效地从背景杂波中提取物体。距离信息受过度对比度、相干性和闪烁效应的影响较小,因此图像比传统的 2D BIL 图像更清晰。在机载应用中,拥有 3D 信息尤其有用,可以在动态环境中提供距离选通的灵活反馈控制。本报告介绍了一些可用于生成 3D 信息的探测器技术以及导致选择 SELEX 探测器的论据