XiaoMi-AI文件搜索系统

World File Search System生命周期评估整合到可扩展的开放 -

技术:•蒸汽甲烷改革(参考):H 2通过天然气的蒸汽甲烷改革生成合成气,然后是H 2。(基线)•固体氧化电解(SOE):H 2通过电解在具有固体氧化物/陶瓷电解质的燃料电池中产生(ADV:高效率)。•聚合物 - 电解质 - 膜电解(PEME):H 2通过固体聚合物电解质的细胞中的电解生成(ADV:低重量和体积)。

生命周期评估整合到可扩展的开源数值模型(联络)中,用于新技术的前瞻性影响分析

技术:•蒸汽甲烷改革(参考):H 2通过天然气的蒸汽甲烷改革生成合成气,然后是H 2。(基线)•固体氧化电解(SOE):H 2通过电解在具有固体氧化物/陶瓷电解质的燃料电池中产生(ADV:高效率)。•聚合物 - 电解质 - 膜电解(PEME):H 2通过固体聚合物电解质的细胞中的电解生成(ADV:低重量和体积)。

优化氟 - 丙烯基共聚物电解质的优化设计可实现4.7 V高压固体锂金属电池

提高充电电压并采用高容量的阴极(如锂钴氧化物(LCO))是扩大电池容量的有效策略。高压将揭示主要问题,例如电解质的低界面稳定性和弱电化学稳定性。从物质基因工程设计的角度设计高性能固体电解质至关重要。在这种情况下,构建了稳定的SEI和CEI界面层,并通过聚合物分子工程产生了4.7 V高压固体共聚物电解质(PAFP)。As a result, PAFP has an exceptionally broad electrochemical window (5.5 V), a high Li + transference number (0.71), and an ultrahigh ionic conductivity (1.2 mS cm − 2 ) at 25 ° C. Furthermore, the Li||Li symmetric cell possesses excellent interface stability and 2000 stable cycles at 1 mA cm − 2 .LCO | PAFP | LI电池在1200个周期后具有73.7%的保留能力。此外,它在高充电电压为4.7 V时仍然具有出色的循环稳定性。上面的这些特性还允许PAFP在高负载下稳定运行,显示出极好的电化学稳定性。此外,提出的PAFP提供了对高压抗性固体聚合物电解质的新见解。

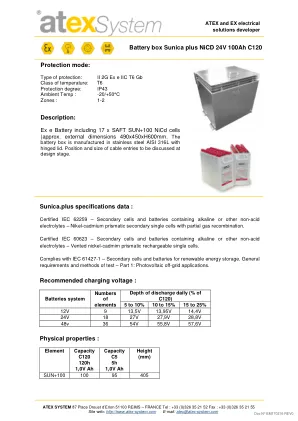

电池盒 Sunica plus NiCD 24V 100Ah C120

经 IEC 62259 认证 – 含碱性或其他非酸性电解质的二次电池和电池组 – 带部分气体重组的镍镉方形二次单电池。经 IEC 60623 认证 – 含碱性或其他非酸性电解质的二次电池和电池组 – 带通风口的镍镉方形可充电单电池。符合 IEC 61427-1 – 用于可再生能源存储的二次电池和电池组。一般要求和测试方法 – 第 1 部分:光伏离网应用。建议充电电压:

氧化石墨烯复合材料

获得“良好”电解质是用金属阳极(LI,NA等)开发新代电池的主要障碍之一。其稳定性,在传导离子(Li +,Na +,…)方面的效率迅速,大量,环境可接受和易于整合到工业制造过程中,这是决定使用材料选择的最重要标准之一。在这篇综述中,我们专门关注GO的不同用途作为电池中电解质的一部分,例如M-金属(M = Li,Na,Zn…)或钒氧化还原流量电池作为商业分离器的化学修饰;作为新分离器的组成部分;作为薄膜和保护层复合;并作为带有聚合物和凝胶电解质的固态电解质复合材料的填充物。对收集的数据的分析允许指出GO在操作电池中相应电解质的稳定性,容量和可环性的效率和相关性。审查还试图确定不同方法的优势和劣势,以突出使用在电解质生产中使用的优势和局限性。

生物聚合物的离子运输和结构分析...

摘要本文的主要重点围绕研究以特殊离子电导率为特征的生物聚合物电解质膜,这是钠离子电池实际实施的前提。这项研究使用溶液铸造方法成功制备了基于琼脂糖的生物聚合物电解质。将硝酸钠盐(Nano 3)添加到基于琼脂糖的生物聚合物电解质的各种重量百分比(0、10、20、30和40 wt。%)的影响。电化学阻抗光谱(EIS)适用于分析琼脂糖-Nano 3复合物的电导率和介电弛豫现象。基于琼脂糖的生物聚合物电解质的电导率随着盐浓度的增加而增加。离子电导率的增加是由于荷载体数量的增加和钠离子的迁移率。对于含有30 wt。%硝酸钠的琼脂糖3生物聚合物电解质,最高的室温电导率为3.44×10 -5sšCm -1。X射线衍射仪(XRD)光谱法被用于研究基于琼脂糖的生物聚合物电解质的结晶度。可以证实,与其他琼脂钠相比,硝酸钠的基于30 wt的琼脂糖生物聚合物是最无定形的,因为它具有最大最大的全宽度(FWHM)和最小的结晶石尺寸。这表明生物聚合物电解质的无定形性增强了Na +离子的迁移率,从而增加了样品的离子电导率。关键字:生物聚合物电解质,琼脂糖,硝酸钠,电导率,介电常数,结晶石尺寸

基于均苯四甲酰亚胺的双极分子用于全有机对称氧化还原流

* 通讯作者: amine@anl.gov; kemshao@ust.hk 摘要 基于全有机电解质的非水氧化还原液流电池,由土

海报II - 3月9日(第2天)

通过反沉淀策略合成的LI3INCL6固态电解质的原位表征来阐明结构性进化和大气稳定性Josanelle Angelavillanueva Bilo,应用科学研究中心