XiaoMi-AI文件搜索系统

World File Search System实验性亚蛛网膜下腔出血后,ACE抑制剂赖诺普利对脑血管痉挛的影响

简介:这项研究的目的是比较ACE(血管紧张素转换酶)抑制剂赖因普利在大鼠基底动脉血管痉挛上的疗效。方法:总共32个Wistar白化大鼠分为四组:I组(n = 8),对照组; II组(n = 8),血管痉挛组;第三组(n = 8),在前24小时内用5 mg/kg/天处理的血管痉挛组7天;和IV组(n = 8),在前24小时内用10 mg/kg/天处理的血管痉挛组开始7天。在7天后,在光学显微镜下切除基底动脉并在组织病理学上检查。结果:研究发现10 mg/kg/day Lisinopril在SAH后明显阻止了血管痉挛。在赖诺普利10 mg组中,平均容器壁厚度最低,在SAH组中最高,具有统计学意义的差异。在第三组中,丽索普利的剂量为5 mg/kg/kg/天的壁厚度减小,而在第四组中,剂量为10 mg/kg/day的剂量更有效。III组的管腔面积降低更大,但不如第四组。将II组的血管管腔厚度与I组的血管厚度进行比较,IV组显着下降。尽管在第四组中不如第IV组中的管腔直径增加与II组相比增加。第四组的管腔直径与I组相似。组的直径相似。 讨论和结论:研究结果表明,以10 mg/ kg/ day的剂量腹膜内施用林顿甲求,可以防止实验性血管痉挛后的形态血管痉挛。第四组的管腔直径与I组相似。讨论和结论:研究结果表明,以10 mg/ kg/ day的剂量腹膜内施用林顿甲求,可以防止实验性血管痉挛后的形态血管痉挛。然而,赖诺普利的5 mg/kg/天的剂量不如10 mg/kg/day剂量的剂量。关键字:ACE抑制剂;基底动脉; Lisinopril;亚蛛网膜下腔出血;血管痉挛。

定量GABA磁共振光谱作为蛛网膜下腔出血后运动皮层中运动学习功能的量度

亚蛛网膜下腔出血(SAH)后的总体运动功能障碍(SAH)的神经机制仍然未知。γ-氨基丁酸(GABA)提出的假设提出降低神经元GABA浓度,随后缺乏GABA介导的抑制作用会导致SAH后运动障碍。这项研究旨在探讨SAH患者的GABA水平与运动性能的行为度量之间的相关性。使用质子磁共振光谱法评估了40例SAH和10名年龄匹配的健康对照患者的运动皮质GABA水平。GABA和N-乙酰糖(NaA)比在原发性运动皮层的正常灰质中测量。还评估了GABA浓度与手机性能之间的关系。结果显示,SAH左运动皮层患者的GABA水平显着低于对照组(GABA/NAA比:0.282±0.085和0.341±0.031; p = 0.041)。反应时间(RTS)是一种潜在地取决于GABA能突触传播的运动性能的行为度量,患者的显着时间比对照组的时间更长(分别为936.8±303.8 vs. 440.2±67.3 ms; p <0.001)。此外,运动皮质GABA水平和RTs在患者之间表现出显着的正线性相关性(r = 0.572,rs = 0.327,p = 0.0001)。因此,SAH后主要运动皮层中GABA水平的降低可能导致神经元功能的皮质抑制受损,并表明运动皮层中GABA介导的突触传递对于RT至关重要。

血管紧张素11刺激高级...

磷脂酶A2(PLA2)是磷脂的Sn-2酰基酯键,产生游离脂肪酸和溶物磷脂[1-3]。PLA2产物蛛网膜酸和溶血磷脂酰胆碱分别是类花生酸和血小板激活因子的速率限制前体,它们是血管活性和炎症等功能的有效介体[1-4]。多年来,蛛网膜酸被认为主要是由分泌类型的PLA2产生的。这些构成了一类密切相关的酶,分子量范围为14至20 kDa [5-7]。分泌PLA2的主要特征包括它们对硫醇试剂的敏感性[4],它们对Ca2+毫米浓度的需求以及对在SN-2位置的Arachidonic Acid的底物缺乏特异性。现在,他们的功能被认为仅限于细胞膜同源性的脂质消化和维持[7]。在各种细胞类型中进行的最新研究表明,另一种PLA2S,分子质量在85-110 kDa范围内[8-17]。这些酶主要是胞质(CPLA2S),在微摩尔Ca2+浓度下活跃[4,18],并优先在SN-2 posion [8-17]中用蛛网膜酸将磷脂磷脂磷脂[8-17]。这些特性表明CPLA2S可能专门用于细胞信号传导[19]。的确,它们被激素[10,1 1,20]和生长因子[20]激活,并为产生促进生长的类花生酸酯[21-23]提供了前体。然而,尚未鉴定出用于初始产生的酶的酶。这些观察结果提高在血管平滑肌肉细胞(VSMC)中,有效的血管结合子血管紧张素II(Angli)通过激活环氧酶和lipoxyganase Pathloese的激活来增加蛛网膜衍生物的合成[24]和白细胞。在本文中,我们表明,Angll通过蛋白激酶C(PKC)刺激[3H]蛛网膜酸释放,而VSMC中的CPLA2激活刺激了[3H]。

引用:Antoniades E,Stamatiou S,Papadopoulou K,Patsalas I.2020。脑膜瘤切除程序中的围手术疗法脑水肿:病例系列和E

脑膜瘤是最常见的良性颅内病变。它们来自蛛网膜帽细胞,并在外部位置。总切除术是选择的治疗方法。技术方面(例如存在围膜水肿的存在)使切除程序变得困难,并且与术后结果有关。水肿与位置和单独的大小无关。它实际上构成了肿瘤和邻近脑实质界面的现象,也取决于血管增殖因子的分泌。随之而来的是,我们介绍了在过去的18个月内在我们的三级神经外科中心,关于57例手术的患者。在我们的发现中,我们涉及肿瘤位置和组织学类型。根据Simpson的尺度描述了切除等级,并在T2-WI和FLAIR序列上评估了蛛网膜平面。此外,我们基于水肿指数(p <0.008),蛛网平面的存在(p <0.0001)和切除程度(p <0.003),还建立了利用修改后的Rankin量表的神经系统结果的统计相关性。我们主张外科医生应彻底检查术前放射学工具,并安全地计划从蛛网膜裂口开始的灭绝策略。

大脑盘绕

什么是动脉瘤?什么是动脉瘤?动脉瘤可以被认为是动脉壁薄弱或变薄区域产生的气泡,就像老式自行车或汽车轮胎内胎薄弱区域产生的气泡一样。颅内动脉瘤是美国的一个重大公共卫生问题。脑动脉瘤破裂通常会导致蛛网膜下腔出血(脑周围液体空间内出血),每年影响 10-30/100,000 名患者(美国每年约 30,000 名患者)。这些患者中多达 10% 在到达医院之前死亡。对于确实被送往医院的患者来说,最大的生命危险是动脉瘤再次出血,尽管由于大脑周围血液的存在而发生的动脉逐渐变窄(“脑血管痉挛”)对总体发病率(损伤)和死亡率(死亡)有重大影响。考虑到多达 50% 的蛛网膜下腔出血患者最终因出血而死亡,另外 25% 的患者遭受永久性神经损伤,任何脑动脉瘤都值得进行彻底评估,以便进行可能的治疗。

脑积水水弹性模型中旋转流的数值模拟

I. 简介 许多研究人员已经基于多孔弹性构建了脑积水的计算理论。此类模型将有助于更好地理解问题,从而提供更好的治疗方法。此类模型还忽略了分流术的间歇性影响,而分流术是治疗脑积水最常用的方法。我们使用弹性和流体力学来创建人脑和脑室系统的数学模型。我们的模型通过考虑跨导水管的流动并包括边界约束来扩展以前的工作。这将为疾病的边界和改善创建一个定量模型。我们开发并解决了该模型的控制方程和边界条件以及有意义的临床发现。我们的模型通过将导水管流与边界约束结合起来,扩展了早期对脑积水的研究。脑脊液沿着脊髓周围的蛛网膜下腔向下流动,然后进入颅脑蛛网膜下腔,然而,物理定律很难解释这种流动是如何持续的。采用体内刺激的数学方法来研究脉动血液、脑和脑脊液的动态相互作用 1 。本文介绍的模拟是为患有脑脊液生理病理疾病脑积水的个体生成的 2 。研究特发性脑积水化学浓度不对称循环的后脑室通透性 3 。使用基本的几何模型,当前的研究提出了一种全新的脑积水多物理扩散过程方法,并作为更复杂的几何模拟的标准 4 。研究了脑脊液在心血管和蛛网膜下腔的循环以及脑脊液渗入多孔脑实质的问题。开发了复杂大脑几何形状的边界条件 5 。将标准受试者的研究信息与代表颅内动力学的实际计算模型进行了比较。该模型利用特定于受试者的磁共振 (MR) 图像和物理边界条件作为输入,可重现脉动的脑脊液循环并模拟颅内压力和流速 6 。该数值模型用于探索横截面几何形状和脊髓运动如何影响非稳定速度、剪应力和压力梯度场 7 。该系统分为五个子模型:动脉系统血液、静脉系统血液、心室脑脊液、颅内蛛网膜下腔和脊髓出血腔。阻力和顺应性将这些子模型连接起来。构建的模型用于模拟七个健康个体中发现的关键功能特征,例如动脉、静脉和脑脊液流量分布(幅度和相移) 8 。此前,利用时间分辨三维磁共振速度映射研究人体血管系统中健康和异常的血流模式。利用这种方法研究了 40 名健康志愿者 9 的脑室系统中脑脊液流量的时间和空间变化。这些颗粒中的脑脊液和血液之间的屏障很小,使脑脊液能够流入循环并被吸收。与脑脊液的产生相反,消耗是压力-

可逆性脑血管收缩综合征(RCVS)

cSAH:凸面蛛网膜下腔出血;F:额叶;P:顶叶;O:枕叶;T:颞叶;To.:全部;DWI:扩散加权成像;MRI:磁共振成像;A:前区;P:后区;PH:实质出血;SDH:硬膜下出血;IVH:脑室内出血;PRES:后部可逆性脑病综合征;R:比率;RCVS:可逆性脑血管收缩

Microsoft Word - STROKE 2019 ll 综合卒中中心的标准化绩效衡量标准

该测量指标捕获了蛛网膜下腔出血 (SAH) 和脑出血 (ICH) 中风患者的比例,对于这些患者,在手术干预(例如夹闭、栓塞或任何手术干预)之前进行了严重程度测量(即 SAH 患者的 Hunt 和 Hess 量表或 ICH 患者的 ICH 评分),这些患者在接受手术干预并记录在医疗记录中;或者,对于未接受手术干预的患者,在抵达医院急诊室后 6 小时内记录在案(按中风诊断分层)。

Microsoft Word - STROKE 2019 ll 综合中风中心的标准化绩效衡量标准

该测量指标捕获了蛛网膜下腔出血 (SAH) 和脑出血 (ICH) 中风患者的比例,对于这些患者,在手术干预(例如夹闭、栓塞或任何手术干预)之前进行了严重程度测量(即 SAH 患者的 Hunt 和 Hess 量表或 ICH 患者的 ICH 评分),这些患者在接受手术干预并记录在医疗记录中;或者,对于未接受手术干预的患者,在抵达医院急诊室后 6 小时内记录在案(按中风诊断分层)。

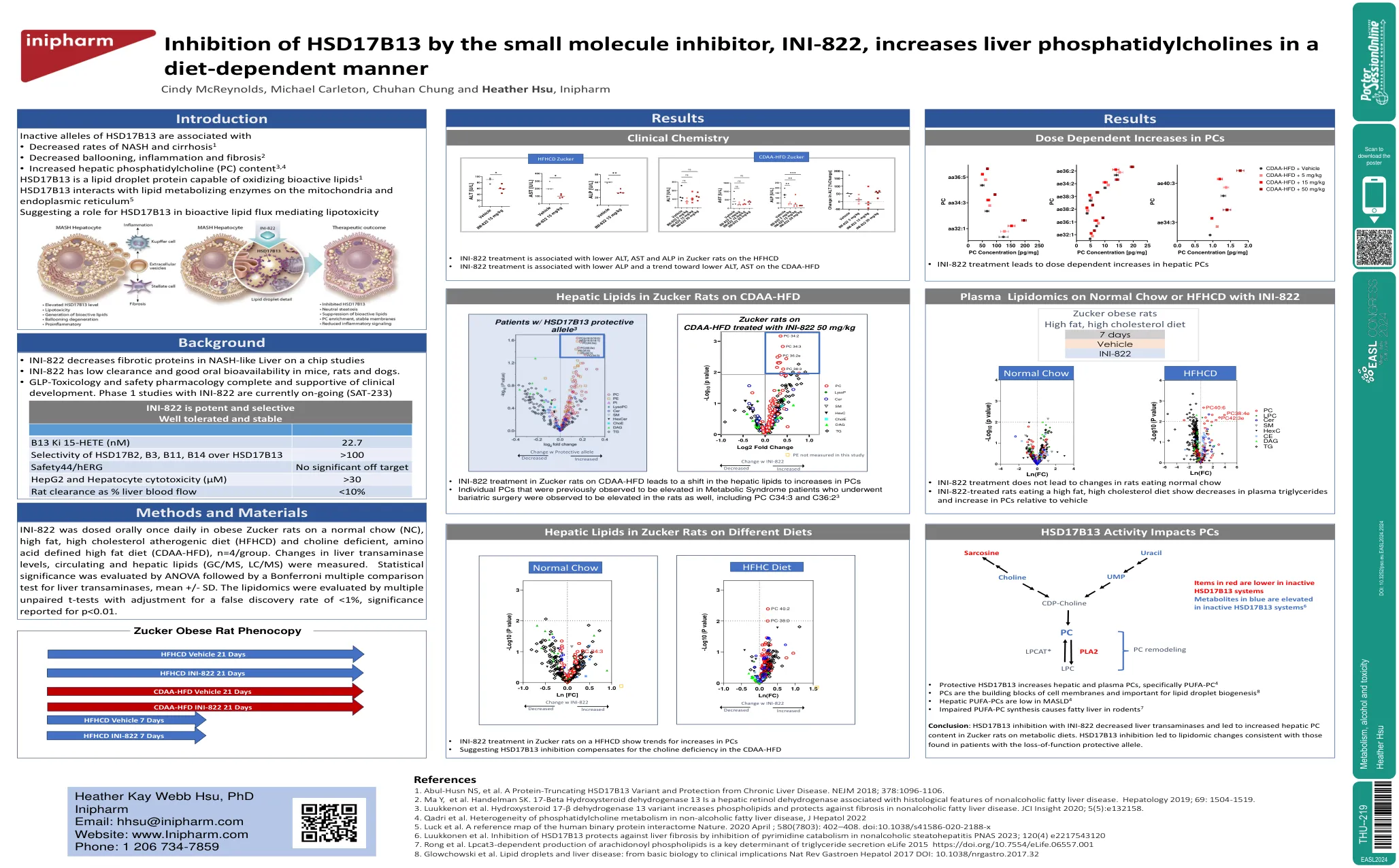

小分子抑制剂对HSD17B13的抑制作用,Ini- ... 617。急性髓细胞性白血病 tamponade我的胸腺瘤 CD19特异性CAR-T细胞的长期疗效和安全性...

1。Abul-Husn NS等。 一种蛋白质截短的HSD17B13变体和免受慢性肝病的保护。 NEJM 2018; 378:1096-1106。 2。 ma y等。 Handelman SK。 17-羟基类固醇脱氢酶13是一种肝视黄醇脱氢酶,与非酒精性脂肪肝病的组织学特征相关。 Hepatology 2019; 69:1504-1519。 3。 Luukkenon等。 羟基固醇17-β脱氢酶13变体增加磷脂,并预防非酒精性脂肪肝病中的纤维化。 JCI Insight 2020; 5(5):E132158。 4。 Qadri等。 磷脂酰胆碱代谢在非酒精性脂肪肝病中的异质性,J乙醇2022 5。 Luck等。 人类二元蛋白相互作用的参考图。 2020年4月; 580(7803):402–408。 doi:10.1038/s41586-020-2188-x 6。 Luukkonen等。 抑制HSD17B13通过抑制非酒精性脂肪性肝炎PNAS 2023中的嘧啶分解代谢来预防肝纤维化; 120(4)E2217543120 7。 Rong等。 lpCAT3依赖性产生的蛛网膜磷脂是甘油三酸酯分泌的关键决定因素,Elife 2015 https://doi.org/10.7554/elife.06557.001 8。 Glowchowski等。 脂质液滴和肝病:从基本生物学到临床意义,NAT Rev胃胃肝hepatol 2017 doi:10.1038/nrgastro.2017.32Abul-Husn NS等。一种蛋白质截短的HSD17B13变体和免受慢性肝病的保护。NEJM 2018; 378:1096-1106。 2。 ma y等。 Handelman SK。 17-羟基类固醇脱氢酶13是一种肝视黄醇脱氢酶,与非酒精性脂肪肝病的组织学特征相关。 Hepatology 2019; 69:1504-1519。 3。 Luukkenon等。 羟基固醇17-β脱氢酶13变体增加磷脂,并预防非酒精性脂肪肝病中的纤维化。 JCI Insight 2020; 5(5):E132158。 4。 Qadri等。 磷脂酰胆碱代谢在非酒精性脂肪肝病中的异质性,J乙醇2022 5。 Luck等。 人类二元蛋白相互作用的参考图。 2020年4月; 580(7803):402–408。 doi:10.1038/s41586-020-2188-x 6。 Luukkonen等。 抑制HSD17B13通过抑制非酒精性脂肪性肝炎PNAS 2023中的嘧啶分解代谢来预防肝纤维化; 120(4)E2217543120 7。 Rong等。 lpCAT3依赖性产生的蛛网膜磷脂是甘油三酸酯分泌的关键决定因素,Elife 2015 https://doi.org/10.7554/elife.06557.001 8。 Glowchowski等。 脂质液滴和肝病:从基本生物学到临床意义,NAT Rev胃胃肝hepatol 2017 doi:10.1038/nrgastro.2017.32NEJM 2018; 378:1096-1106。2。ma y等。Handelman SK。17-羟基类固醇脱氢酶13是一种肝视黄醇脱氢酶,与非酒精性脂肪肝病的组织学特征相关。Hepatology 2019; 69:1504-1519。3。Luukkenon等。羟基固醇17-β脱氢酶13变体增加磷脂,并预防非酒精性脂肪肝病中的纤维化。JCI Insight 2020; 5(5):E132158。4。Qadri等。 磷脂酰胆碱代谢在非酒精性脂肪肝病中的异质性,J乙醇2022 5。 Luck等。 人类二元蛋白相互作用的参考图。 2020年4月; 580(7803):402–408。 doi:10.1038/s41586-020-2188-x 6。 Luukkonen等。 抑制HSD17B13通过抑制非酒精性脂肪性肝炎PNAS 2023中的嘧啶分解代谢来预防肝纤维化; 120(4)E2217543120 7。 Rong等。 lpCAT3依赖性产生的蛛网膜磷脂是甘油三酸酯分泌的关键决定因素,Elife 2015 https://doi.org/10.7554/elife.06557.001 8。 Glowchowski等。 脂质液滴和肝病:从基本生物学到临床意义,NAT Rev胃胃肝hepatol 2017 doi:10.1038/nrgastro.2017.32Qadri等。磷脂酰胆碱代谢在非酒精性脂肪肝病中的异质性,J乙醇2022 5。Luck等。 人类二元蛋白相互作用的参考图。 2020年4月; 580(7803):402–408。 doi:10.1038/s41586-020-2188-x 6。 Luukkonen等。 抑制HSD17B13通过抑制非酒精性脂肪性肝炎PNAS 2023中的嘧啶分解代谢来预防肝纤维化; 120(4)E2217543120 7。 Rong等。 lpCAT3依赖性产生的蛛网膜磷脂是甘油三酸酯分泌的关键决定因素,Elife 2015 https://doi.org/10.7554/elife.06557.001 8。 Glowchowski等。 脂质液滴和肝病:从基本生物学到临床意义,NAT Rev胃胃肝hepatol 2017 doi:10.1038/nrgastro.2017.32Luck等。人类二元蛋白相互作用的参考图。2020年4月; 580(7803):402–408。doi:10.1038/s41586-020-2188-x 6。Luukkonen等。抑制HSD17B13通过抑制非酒精性脂肪性肝炎PNAS 2023中的嘧啶分解代谢来预防肝纤维化; 120(4)E2217543120 7。 Rong等。 lpCAT3依赖性产生的蛛网膜磷脂是甘油三酸酯分泌的关键决定因素,Elife 2015 https://doi.org/10.7554/elife.06557.001 8。 Glowchowski等。 脂质液滴和肝病:从基本生物学到临床意义,NAT Rev胃胃肝hepatol 2017 doi:10.1038/nrgastro.2017.32抑制HSD17B13通过抑制非酒精性脂肪性肝炎PNAS 2023中的嘧啶分解代谢来预防肝纤维化; 120(4)E2217543120 7。Rong等。 lpCAT3依赖性产生的蛛网膜磷脂是甘油三酸酯分泌的关键决定因素,Elife 2015 https://doi.org/10.7554/elife.06557.001 8。Rong等。lpCAT3依赖性产生的蛛网膜磷脂是甘油三酸酯分泌的关键决定因素,Elife 2015 https://doi.org/10.7554/elife.06557.001 8。Glowchowski等。脂质液滴和肝病:从基本生物学到临床意义,NAT Rev胃胃肝hepatol 2017 doi:10.1038/nrgastro.2017.32