XiaoMi-AI文件搜索系统

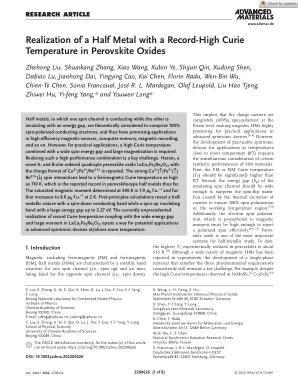

World File Search System在钙钛矿氧化物中实现具有创纪录高居里温度的半金属

这意味着载流子在费米能级上完全 (100%) 自旋极化,使磁性 HM 在先进自旋电子器件中具有极好的实际应用前景。[1–6] 然而,开发适用于接近室温 (RT) 温度的实用自旋电子器件需要同时考虑 HM 材料的某些合成性能。首先,FM 或 FiM 居里温度 ( TC ) 应明显高于 RT。其次,绝缘自旋通道的能隙 ( E g ) 应足够宽以抑制由载流子热激发引起的自旋翻转转变,确保在工作温度区域内 100% 自旋极化。[7,8] 此外,与磁矩成正比的电子自旋极化必须足够高才能有效地注入极化自旋。[4,9–12] 钙钛矿氧化物是半金属研究的最重要系统之一。迄今为止,钙钛矿中实验实现的最高 TC 约为 635 K。[13] 尽管实验中已经报道了各种各样的磁性 HM,但开发同时满足上述三个要求的单相材料仍然是一个关键挑战。例如,尽管在 NiMnSb、[3] Co 2 FeSi、[14] 中观察到较高的居里温度

双Si平面掺杂提高InP基HEMT的辐射抗力

提出一种采用双Si掺杂平面优化的InP基高电子迁移率晶体管(HEMT)抗辐照结构,在沟道层下方增加Si掺杂平面,使InP基HEMT的沟道电流、跨导、电流增益截止频率和最大振荡频率均有较大提升。此外,详细比较了单Si掺杂和双Si掺杂结构在75keV质子辐照(剂量分别为5×10 11 cm − 2、1×10 12 cm − 2和5×10 12 cm − 2)后的直流(DC)和射频(RF)特性及其降低率。两种结构的DC和RF特性均随着辐照剂量的增加而逐渐下降,尤其在5×10 12 cm − 2剂量下下降最为显著。此外,双硅掺杂结构的特性退化程度明显低于单硅掺杂结构,尤其是在较大的质子辐照剂量下。通过插入另一个硅掺杂平面来提高质子辐射耐受性可能是由于本征载流子大幅增加,这必然会大大削弱辐照诱导缺陷对载流子去除的影响。

硅 MOS 电容器中的低压交流电致发光

低功耗硅基光源和探测器因其易于工艺集成而对片上光子电路具有吸引力。然而,传统的硅发光二极管发射的光子能量接近能带边缘,而相应的硅光电探测器缺乏响应度。另一方面,以前报道的利用反向偏置二极管的热载流子电致发光硅器件需要高工作电压。在这里,我们研究了在瞬态电压条件下工作的硅金属氧化物半导体电容器中的热载流子电致发光。在每个电压瞬变期间,源接触边缘都会产生较大的能带弯曲,远大于稳定状态下可实现的能带弯曲。因此,电子和空穴在相应的电压瞬变下从单个源接触有效地注入硅通道,随后它们在那里经历碰撞电离和声子辅助带间复合。值得注意的是,我们通过使用 20 nm 厚的高 j 栅极电介质展示了低至 2.8 V 的低压操作。我们表明,通过减少栅极电介质厚度可以进一步实现电压缩放,从而为硅光电集成电路提供低压平台。

基于...的大面积QHE器件的制作与研究

1 阿尔托大学微纳米科学系,Micronova,Tietotie 3,02150,埃斯波,芬兰 2 联邦物理技术研究院,Bundesallee 100,38116 不伦瑞克,德国 3 MIKES,Tekniikantie 1,FI-02150,埃斯波,芬兰 电子邮件:novikov@aalto.fi,alexandre.satrapinski@mikes.fi 摘要 — 基于在 SiC 上生长的外延石墨烯膜的量子霍尔效应 (QHE) 器件已被制造和研究,以开发 QHE 电阻标准。霍尔器件中的石墨烯-金属接触面积已得到改进,并使用双金属化工艺制造。测试器件的初始载流子浓度为 (0.6 - 10)·10 11 cm -2,在相对较低的 (3 T) 磁场下表现出半整数量子霍尔效应。光化学门控方法的应用和样品的退火为将载流子密度调整到最佳值提供了一种方便的方法。在中等磁场强度 (≤ 7 T) 下对石墨烯和 GaAs 器件中的量子霍尔电阻 (QHR) 进行精密测量,结果显示相对一致性在 6 · 10 -9 范围内。索引术语 - 外延石墨烯、石墨烯制造、接触电阻、精密测量、量子霍尔效应。

通过溶胶-凝胶燃烧得到的 Dy3+ 掺杂 CaAl2O4 的光致发光和余辉

其中 Dy 3+ 掺杂的铝酸钙 (CaAl 2 O 4 :Dy 3+ ) 是一种著名的无机荧光粉,在紫外激发下可发出白色光致发光 (PL)。5 CaAl 2 O 4 :Dy 3+ 除了白色的 PL 之外,即使去除紫外激发后,仍呈现白色的余辉。6 根据 Liu 等人在 2005 年报道,Dy 3+ 是 CaAl 2 O 4 :Dy 3+ 余辉的发光中心,在最佳掺杂浓度为 2 at% 时,固相反应生成的 CaAl 2 O 4 :Dy 3+ 的白色余辉持续时间为 32 分钟。 6 对于辉光材料,带电载流子的激发、迁移、捕获、释放和辐射复合过程对于理解其辉光性质至关重要。 7 – 9 例如,只有当陷阱具有适当的活化能(大约 0.65 eV)时,才能在室温下实现长时间的辉光,而浅陷阱(E # 0.4 eV)和深陷阱(E > 2 eV)并不理想,因为它们在室温下很容易或很难被清空。 7 到目前为止,只有一篇关于 CaAl 2 O 4 :Dy 3+ 辉光的报道,没有完全揭示带电载流子的激发、迁移、捕获和释放过程。缺乏这方面的知识阻碍了对辉光材料的进一步研究。

半导体行业发展

根本性设计变革半导体通常是通过深度扩散工艺制成的,该工艺将掺杂剂(元素杂质)引入硅晶片的晶格中。掺杂剂将晶片转变为能够有效导电的器件。掺杂剂类型决定了每个半导体区域的导电特性:N 型掺杂剂(如磷)产生负电荷载流子区域,而 P 型掺杂剂(如硼)产生正电荷载流子区域。DSRD 还包含轻掺杂的本征区域。这个高温区域夹在 N 型半导体和 P 型半导体之间,半导体中的电传导主要由价带和导带之间的激发电子决定。控制掺杂剂的分布和每个半导体层的厚度对于确保最终器件的最佳性能至关重要。然而,多年来用于生产第一代 DSRD 的扩散工艺繁琐、耗时且成本高昂,使得很难根据需求调整制造时间表。 “掺杂剂扩散是一种标准的半导体制造工艺,但就 DSRD 而言,该工艺既无法得到很好的控制,也无法大规模生产,”MED 工程师、外延 DSRD 团队成员 Sara Harrison 说道。掺杂剂深入硅中所需的扩散过程可能长达一周以上,整个过程

用于光伏应用的共蒸发 Cu2AgBiI6 薄膜中的成分转变和杂质介导的光学跃迁

四元铜银铋碘化合物代表了一类有前途的新型宽带隙 (2 eV) 半导体,可用于光伏和光电探测器应用。本研究利用气相共蒸发法制造 Cu 2 AgBiI 6 薄膜和光伏器件。研究结果表明,气相沉积薄膜的性质高度依赖于加工温度,表现出针孔密度增加,并根据沉积后退火温度转变为四元、二元和金属相的混合物。这种相变伴随着光致发光 (PL) 强度和载流子寿命的增强,以及在高能量 (≈ 3 eV) 下出现额外的吸收峰。通常,PL 增加是太阳能吸收材料的理想特性,但 PL 的这种变化归因于 CuI 杂质域的形成,其缺陷介导的光学跃迁决定了薄膜的发射特性。通过光泵太赫兹探测光谱法,揭示了 CuI 杂质阻碍了 Cu 2 AgBiI 6 薄膜中的载流子传输。还揭示了 Cu 2 AgBiI 6 材料的主要性能限制是电子扩散长度短。总体而言,这些发现为解决铜银铋碘化物材料中的关键问题铺平了道路,并指明了开发环境兼容的宽带隙半导体的策略。

混合 FeNiOOH/α-Fe2O3/石墨烯光电极,具有...

本研究研究了电沉积 FeNiOOH/Fe 2 O 3 /石墨烯纳米混合电极的光电化学行为,该电极具有精确控制的结构和成分。光电极组件采用生物启发的方式设计,其中每个组件都有各自的功能:Fe 2 O 3 负责吸收光,石墨烯框架负责适当的电荷载流子传输,而 FeNiOOH 覆盖层负责轻松的水氧化。通过线性扫描光伏安培法、入射光子到电荷载流子转换效率测量和长期光电解研究了每种成分对光电化学行为的影响。与原始 Fe 2 O 3 相比,性能最佳的 FeNiOOH/Fe 2 O 3 /石墨烯系统获得的光电流高出 2.6 倍。瞬态吸收光谱测量表明,Fe 2 O 3 /石墨烯样品的空穴寿命增加。然而,长期的光电解测量结合拉曼光谱证明,底层的纳米碳框架被光生空穴腐蚀。这个问题通过电沉积一层薄薄的 FeNiOOH 覆盖层来解决,该覆盖层可以快速接受来自 Fe 2 O 3 的光生空穴,从而消除导致石墨烯腐蚀的途径。

用于高效功率转换的 GaN 晶体管...

四十多年来,随着功率金属氧化物硅场效应晶体管 (MOSFET) 结构、技术和电路拓扑的创新与日常生活中对电力日益增长的需求保持同步,电源管理效率和成本稳步提高。然而,在新千年,随着硅功率 MOSFET 渐近其理论界限,改进速度已经放缓。功率 MOSFET 于 1976 年首次出现,作为双极晶体管的替代品。这些多数载流子器件比少数载流子器件速度更快、更坚固,电流增益更高(有关基本半导体物理的讨论,一个很好的参考资料是 [1])。因此,开关电源转换成为商业现实。功率 MOSFET 最早的大批量消费者是早期台式计算机的 AC-DC 开关电源,其次是变速电机驱动器、荧光灯、DC-DC 转换器以及我们日常生活中成千上万的其他应用。最早的功率 MOSFET 之一是国际整流器公司于 1978 年 11 月推出的 IRF100。它拥有 100V 漏源击穿电压和 0.1 Ω 导通电阻 (R DS(on)),堪称当时的标杆。由于芯片尺寸超过 40mm2,标价为 34 美元,这款产品注定不会立即取代备受推崇的双极晶体管。从那时起,几家制造商开发了许多代功率 MOSFET。40 多年来,每年都会设定基准,随后不断超越。截至撰写本文时,100V 基准可以说是由英飞凌的 BSZ096N10LS5 保持的。与 IRF100 MOSFET 的电阻率品质因数 (4 Ω mm 2 ) 相比,BSZ096N10LS5 的品质因数为 0.060 Ω mm 2 。这几乎达到了硅器件的理论极限 [2]。功率 MOSFET 仍有待改进。例如,超结器件和 IGBT 已实现超越简单垂直多数载流子 MOSFET 理论极限的电导率改进。这些创新可能还会持续相当长一段时间,并且肯定能够利用功率 MOSFET 的低成本结构和一批受过良好教育的设计人员的专业知识,这些设计人员经过多年学习,已经学会了从功率转换电路和系统中榨干每一点性能。