XiaoMi-AI文件搜索系统

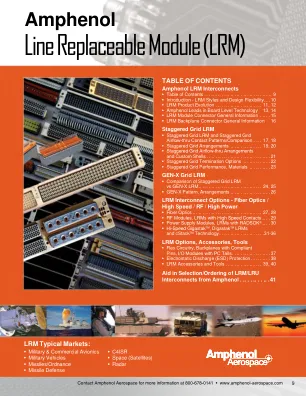

World File Search System线路可更换模块 (LRM) - 安费诺航空航天

带有 GEN-X 网格的 LRM 连接器 • 更高的接触密度和改进的电气性能 • 交错 LRM 的所有功能,包括 ESD 保护(模块连接器) • 提供 SEM-E 和定制尺寸 • 8 行 236 个接触模式网格:行间距 0.075 英寸,行间间距 0.060 英寸,行偏移 0.0375 英寸 LRM 交错网格气流直通连接器 • LRM 交错气流直通插件可用于最宽 0.425 英寸的更宽的电路板封装。它们可容纳交错模式的标准 B 3 尾部,但中心间距增加,以适应通过散热器的气流 带光纤的 LRM 连接器 • 随着 90 年代产品线的进一步发展,提供了数字触点和光纤终端的定制组合。 • 所含配置:• MIL-T-29504/4、/5、/14 和 /15 终端 • MT 套管排列(每个套管 2-24 条光纤线路)

线路可更换模块 (LRM) - 安费诺航空航天

带 GEN-X 网格的 LRM 连接器 • 更高的触点密度和改进的电气性能 • 交错 LRM 的所有功能,包括 ESD 保护(模块连接器) • 提供 SEM-E 和定制尺寸 • 8 行 236 个触点模式网格:行间距 0.075 英寸,行间间距 0.060 英寸,行偏移 0.0375 英寸 LRM 交错网格气流直通连接器 • LRM 交错气流直通插件可用于最宽 0.425 英寸的更宽的电路板封装。它们可容纳交错模式的标准 B 3 尾部,但中心间距增加,以适应通过散热器的气流 带光纤的 LRM 连接器 • 随着 90 年代产品线的进一步发展,提供了数字触点和光纤终端的定制组合。 • 所含配置: • MIL-T-29504/4、/5、/14 和 /15 终端 • MT 套管排列(每个套管 2-24 条光纤线路)

线路可更换模块 (LRM) - 安费诺航空航天

带有 GEN-X 网格的 LRM 连接器 • 更高的接触密度和改进的电气性能 • 交错 LRM 的所有功能,包括 ESD 保护(模块连接器) • 提供 SEM-E 和定制尺寸 • 8 行 236 个接触模式网格:行间距 0.075 英寸,行间间距 0.060 英寸,行偏移 0.0375 英寸 LRM 交错网格气流直通连接器 • LRM 交错气流直通插件可用于最宽 0.425 英寸的更宽的电路板封装。它们可容纳交错模式的标准 B 3 尾部,但中心间距增加,以适应通过散热器的气流 带光纤的 LRM 连接器 • 随着 90 年代产品线的进一步发展,提供了数字触点和光纤终端的定制组合。 • 所含配置:• MIL-T-29504/4、/5、/14 和 /15 终端 • MT 套管排列(每个套管 2-24 条光纤线路)

线路可更换模块 (LRM) - 安费诺航空航天

带有 GEN-X 网格的 LRM 连接器 • 更高的接触密度和改进的电气性能 • 交错 LRM 的所有功能,包括 ESD 保护(模块连接器) • 提供 SEM-E 和定制尺寸 • 8 行 236 个接触模式网格:行间距 0.075 英寸,行间间距 0.060 英寸,行偏移 0.0375 英寸 LRM 交错网格气流直通连接器 • LRM 交错气流直通插件可用于最宽 0.425 英寸的更宽的电路板封装。它们可容纳交错模式的标准 B 3 尾部,但中心间距增加,以适应通过散热器的气流 带光纤的 LRM 连接器 • 随着 90 年代产品线的进一步发展,提供了数字触点和光纤终端的定制组合。 • 所含配置:• MIL-T-29504/4、/5、/14 和 /15 终端 • MT 套管排列(每个套管 2-24 条光纤线路)

线路可更换模块 (LRM) - 安费诺航空航天

带有 GEN-X 网格的 LRM 连接器 • 更高的接触密度和改进的电气性能 • 交错 LRM 的所有功能,包括 ESD 保护(模块连接器) • 提供 SEM-E 和定制尺寸 • 8 行 236 个接触模式网格:行间距 0.075 英寸,行间间距 0.060 英寸,行偏移 0.0375 英寸 LRM 交错网格气流直通连接器 • LRM 交错气流直通插件可用于最宽 0.425 英寸的更宽的电路板封装。它们可容纳交错模式的标准 B 3 尾部,但中心间距增加,以适应通过散热器的气流 带光纤的 LRM 连接器 • 随着 90 年代产品线的进一步发展,提供了数字触点和光纤终端的定制组合。 • 所含配置:• MIL-T-29504/4、/5、/14 和 /15 终端 • MT 套管排列(每个套管 2-24 条光纤线路)

高性能 DC-AC 转换技术...

图 5.7:输出电压 V o 中的 IHD 评估 .............................................................. 124 图 5.8:LCLC 滤波器电容器 RMS 电流的评估 ........................................................ 126 图 5.9:LCLC 滤波器简化 ...................................................................................... 127 图 5.10:电压降与电感 ............................................................................................. 127 图 5.11:LCLC 滤波器谐振峰的阻尼 ...................................................................... 129 图 5.12:LCLC 滤波器的设计空间 ............................................................................. 130 图 5.13:用于 LCLC 滤波器设计验证的 SABER 模拟波形 ............................................. 133 图 5.14:具有并联 RC 阻尼的每相双交错 LCLC 滤波器 ............................................. 134 图 5.15:V PWM1 和 V PWM2 中的高频电压谐波 ............................................................. 136 图 5.16:跨L d ................................................................... 137 图 5.17:交错式 LCLC 滤波器的电感重量与电感 ........................................ 139 图 5.18:交错式 LCLC 滤波器的电感损耗与电感 ........................................ 139 图 5.19:耦合电感设计流程 ............................................................................. 141 图 5.20:交错式 LCLC 滤波器的 L d 与 L ............................................................. 143 图 5.21:交错式 LCLC 滤波器的 CI 与 L 的重量和损耗 ........................................ 143 图 5.22:交错式 LCLC 滤波器电容器 RMS 电流的评估 ........................................ 147 图 5.23:交错式 LCLC 滤波器电压降与电感的评估 ........................................ 148 图 5.24:交错式 LCLC 滤波器的设计空间 ........................................................ 149 图5.25:交错式 LCLC 滤波器的 SABER 仿真波形 ...................................................................... 151 图 5.26:滤波器重量比较 .............................................................................................. 153 图 6.1:原型系统的转换器拓扑 ...................................................................................... 156 图 6.2:电感器构造的关键阶段 ...................................................................................... 161 图 6.3:L 1 和 L 2 的测量电感 ...................................................................................... 162 图 6.4:绕组布置和构造的耦合电感 ............................................................................. 163 图 6.5:磁性元件重量比较 ............................................................................................. 165 图 6.6:转换器的热模型 ............................................................................................. 166 图 6.7:转换器的 3D 计算机模型 ................................................................................ 168 图 6.8:原型转换器 ................................................................................................ 169 图 6.9:原型转换器的详细 SABER 仿真模型 ...................................................................................... 170 图 6.10:PWM 波形比较,V PWM1 和 V PWM2 ........................................................................ 172 图 6.11:不同杂散电感值下的 V PWM1 ...................................................................................... 173 图 6.12:V PWM1 和 V PWM2 的 FFT 比较 ............................................................................. 175 图 6.13:电流比较,I 1 和 I 2 ............................................................................................. 176 图 6.14:I 1 和 I 2 的电流过冲比较 ............................................................................................. 176 图 6.15:I 1 和 I 2 的 FFT 比较 ............................................................................................. 178 图 6.16:V d 和 I d 的比较 ............................................................................................. 179 图 6.17:V d 和 I d 的特写比较 ............................................................................................. 179 图6.18:V d 和 I d 的 FFT 比较 ...................................................................................... 181 图 6.19:V 1 、IL 和 IC 的比较 ........................................................................................ 183 图 6.20:V o 和 I o 的比较 ............................................................................................. 185 图 6.21:V o 和 I o 的 FFT 比较 ...................................................................................... 186 图 6.22:测量值和计算值的转换器损耗比较 ............................................................. 187 图 6.23:转换器重量细目 ............................................................................................. 190................................... 186 图 6.22:测量值与计算值的变流器损耗对比 .......................................... 187 图 6.23:变流器重量细目 .............................................................. 190................................... 186 图 6.22:测量值与计算值的变流器损耗对比 .......................................... 187 图 6.23:变流器重量细目 .............................................................. 190

圆形涵洞的能量耗散优化 - ...

13. 报告类型和涵盖时间 最终报告 2020 年 7 月 1 日 – 2023 年 9 月 5 日 14. 赞助机构代码 15. 补充说明 16. 摘要 研究了两种类型的圆形涵洞出口能量消能装置:全长堰和交错堰。查阅了相关文献;建造了一个模型断背圆形涵洞和消能盆;安装了仪器以测量流量、测压水头和速度;并且在一系列流量和尾水范围内测试了四种尺寸的全长堰和交错堰。堰高范围从 D/8 到 4D/8,其中 D 为涵洞直径。两种堰类型经过两种类型的试验:(1)不受尾水影响的试验和(2)受尾水影响的试验。对于较高的全长堰(3D/8 和 4D/8),可以通过简单的堰方程、关于上游流量的一般假设以及没有水头损失的能量方程合理地预测盆地出口深度。对于较短的堰(D/8 和 2D/8),流量掠过堰,堰方程无效,尤其是在高流量的情况下。在这些情况下,堰不是有效的能量消散器。对于最高的堰,出口能量与临界深度的比率大致恒定。当堰高为 4D/8 和 3D/8 时,出口比能分别约为临界深度的 3.2 倍和 2.9 倍。对于交错堰也发现了类似的结果,但当堰高为 4D/8 和 3D/8 时,比能分别为临界深度的 2.7 倍和 2.9 倍。结果可用于确定消能盆出口流速,对于全长和交错堰,流入流出弗劳德数在 3.8 至 4.6 范围内,高度范围为 D/8 至 4D/8。17. 关键词 能量耗散、涵洞出口、断背涵洞、冲刷防护、堰、交错堰、挡板

用于光伏系统的带储能系统的三相交错式 DC-DC 升压转换器的设计和分析

摘要:本文介绍了一种用于光伏系统的三相交错升压转换器的突破性设计,利用并联的传统升压转换器来降低输入电流和输出电压纹波,同时提高动态性能。这项研究的一个显着特点是将锂离子电池直接连接到直流链路,从而无需额外的充电电路,这与传统方法不同。此外,MPPT 控制器和闭环模糊控制器与电流控制模式的组合可确保为所有三个相位生成准确的开关信号。精心调整的系统在输出电压中表现出非常低的纹波含量,超过了计算值,并表现出卓越的动态性能。研究延伸到对损耗的全面分析,包括电感器铜损和半导体传导损耗。在所有情况下,转换器的效率都超过 93%,凸显了其作为光伏系统有效解决方案的强大性能。

ST 解决方案 - 商用空调 3.5kW 及以上...

• 双 BLDC 电机 FOC、压缩机和风扇 • 数字交错 PFC、2 级、CCM • 数字软启动浪涌电流限制器,无继电器、无 NTC

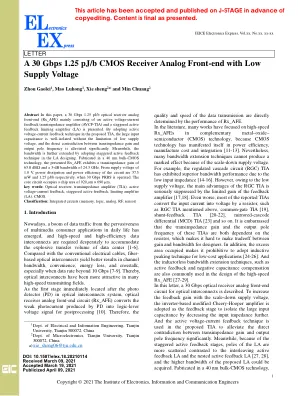

字母 A 具有低电源电压的 30 Gbps 1.25 pJ/b CMOS 接收器模拟前端

摘要 本文提出了一种30 Gbps 1.25 pJ/b光接收机模拟前端(Rx_AFE),主要由有源电压电流反馈跨阻放大器(AVCF-TIA)和交错有源反馈限幅放大器(LA)组成。通过在所提出的TIA中采用有源电压电流反馈技术,大输入电容得到很好的隔离,而不受低电源电压的限制,并且大大缓解了跨阻增益和输出极点频率之间的直接矛盾。同时,通过在LA设计中采用交错有源反馈技术进一步扩展了带宽。所提出的Rx_AFE采用40 nm bulk-CMOS工艺制造,跨阻增益为63.8 dBΩ,3 dB带宽为24.3 GHz。从电源电压 1.0 V 开始,当运行 30 Gbps PRBS 时,电路的功耗和功率效率分别为 37.5 mW 和 1.25 pJ/b。核心电路占用的芯片面积为 920 µ m × 690 µ m。关键词:光接收器、跨阻放大器 (TIA)、有源电压-电流反馈、交错有源反馈、限幅放大器 (LA)、CMOS。分类:集成电路(存储器、逻辑、模拟、RF、传感器)