XiaoMi-AI文件搜索系统

World File Search System敏感性增强光电传感光场采样

提供了光学脉冲电场的时间演变。这一基础概念的基础概念是在不同媒体中对电子过程的广泛和精确研究为广泛而精确的研究铺平了道路。它提供了固体中相干能量转移动力学的子周期分辨率,[6,7]光定位效应的精确时间分解测量,[8-10]以及对超快多体动力学的实时研究。[11–16]另一方面,量身定制的事件电场可用于以类似晶体管的方式来控制光电子中的库层流,从而导致PHZ Optical Gates。[17,18]这个概念自然遵循了介电上光学诱导电流的显着进展,该电流为超快光电开关提供了基础。[19-21]在两种情况下,速度和灵敏度都是超快速光电设备的两个关键参数。设备的频率带宽越大,光象征信息交换越快;灵敏度越高,所需的光强度就越低。操作速度通常受介质的响应时间的限制,而灵敏度则受到光 - 互动横截面的限制。因此,最大程度地提高了光结合信息交换,取决于这两个参数及其优化。这种限制导致了高电子摩托车晶体管的发展,这表现优于基于硅的同行,达到了1.5 THz的显着切换频率。[18,24]各种物理约束限制了传统电子开关的性能和效率,其中一个示例是电子迁移率,通常会随着材料带隙的函数而降低,[22]将开关功能的较低阈值效果,因为材料具有较大的带镜头的材料,可以实现较大的带镜头,从而实现了较大的带材料的潜力。这种突破性的发展为实现第一个固态放大器的操作铺平了道路。[23]在实心光电设备的情况下,存在对脉冲能,带宽和带宽的模拟限制。依靠强场,几乎没有周期的激光脉冲增加了电荷转移到更高传导带的机会,从而限制了光电子控制的限制。[18]这些结合驱动了需要低脉冲能量的新技术的开发,例如利用纳米结构中增强范围的框架[3]或类似于奥斯顿开关的设备。

X-ICP:在极端环境中稳健本地化的可本质性感光激光雷达注册

摘要 - 在具有挑战性的环境中需要可靠的定位,需要现代机器人系统才能运行。基于激光雷达的局部化方法,例如迭代最接近的点(ICP)算法,可能会在几何无知的环境中遭受损害,这些环境已知,这些环境已知会导致点云登记性能恶化,并沿弱受约束方向推动散落的优化。为了克服这个问题,这项工作提出了i)稳健的可局部性检测模块,ii)局限性感知到的受限的ICP优化模块,该模块将其与统一的局限性检测模块相结合。通过利用扫描和地图之间的对应关系来实现所提出的可区分性检测,以分析优化的主要方向的对齐强度,作为其细粒度的LIDAR固定性分析的一部分。在第二部分中,然后将此可本质性分析集成到扫描到映射点云注册中,以通过执行受控更新或离开优化的脱位方向来生成无漂移姿势更新。所提出的方法经过彻底评估并将其与模拟和现实世界实验1中的最新方法进行了比较,证明了激光挑战环境的性能和可靠性提高。在所有实验中,所提出的框架表明没有环境特异性参数调整的准确且可推广的可局部性检测和可靠的姿势估计。

基因组替换为感光变体揭示生长锥的发育需要 EB1

摘要 分析动态细胞内生物过程的一个挑战是缺乏足够快速且特异性的方法来扰乱细胞内蛋白质活动。我们之前通过在功能域之间插入蓝光控制的蛋白质二聚化模块,开发了微管加末端追踪蛋白 EB1 的光敏变体。在这里,我们描述了一种先进的方法,可以在单个基因组编辑步骤中用这种光敏变体替换内源性 EB1,从而使这种方法可以在人类诱导多能干细胞 (hiPSC) 和 hiPSC 衍生的神经元中使用。我们证明,在发育中的皮质神经元中,急性和局部光遗传学 EB1 失活会诱导生长锥周围微管解聚,随后导致神经突回缩。此外,前进的生长锥会被蓝光照射区域排斥。这些表型与神经元 EB1 同源物 EB3 无关,揭示了 EB1 介导的微管末端相互作用在神经元形态发生和神经突引导中的直接动态作用。

光转导基因和感光细胞的前脑前诊所起源

图1。光转传成分基因家族和真核生物中的分布的进化史。重建了所有常见(a),横幅特异性(b)和睫状特异性(c)成分的每个基因家族的演变(每个部分顶部的基因树),并且它们的分布均映射在eukarya的主要群体中(每个部分左侧的物种树)。的存在用一个完全彩色的圆表示。在每个基因家族中,含有D. melanogaster(红色),H。sapiens(绿色)或(蓝色)基因(S)在光转传途径中起作用的(蓝色)基因(S)的感兴趣的亚家族。在几个基因家族中,根据系统发育,某些注释较差的序列与感兴趣的群体非常遥远。这些进化枝被标记为“不确定”。实际上,它们可以代表基因家族的真正相关成员,因为它们是在数据挖掘过程中检索并在管道期间保留的。但是,不能排除他们宁愿属于另一个基因家族。

遗传感光受体变性为基础的分子机制作为治疗干预的靶标

色素性视网膜炎(RP)是一种视网膜变性的一种形式,其特征是杆光感受器的一级变性,然后是次级锥体损失,导致视力障碍和最终的失明。这是一种罕见的疾病,有多种基因和高遗传异质性的突变。挑战性的努力是表征疾病进展过程中感光细胞死亡的分子机制。已经鉴定出某些细胞死亡途径,并包括在几种神经退行性疾病中发现的应激事件,例如氧化应激,炎症,钙不平衡和内质网应激。其他细胞死亡机制似乎与感光细胞(例如CGMP和代谢变化)更为相关。在这里,我们回顾了RP突变体视网膜中特征的一些细胞死亡途径,并讨论针对导致感光细胞衰减的分子结局的治疗方法的临床前研究。

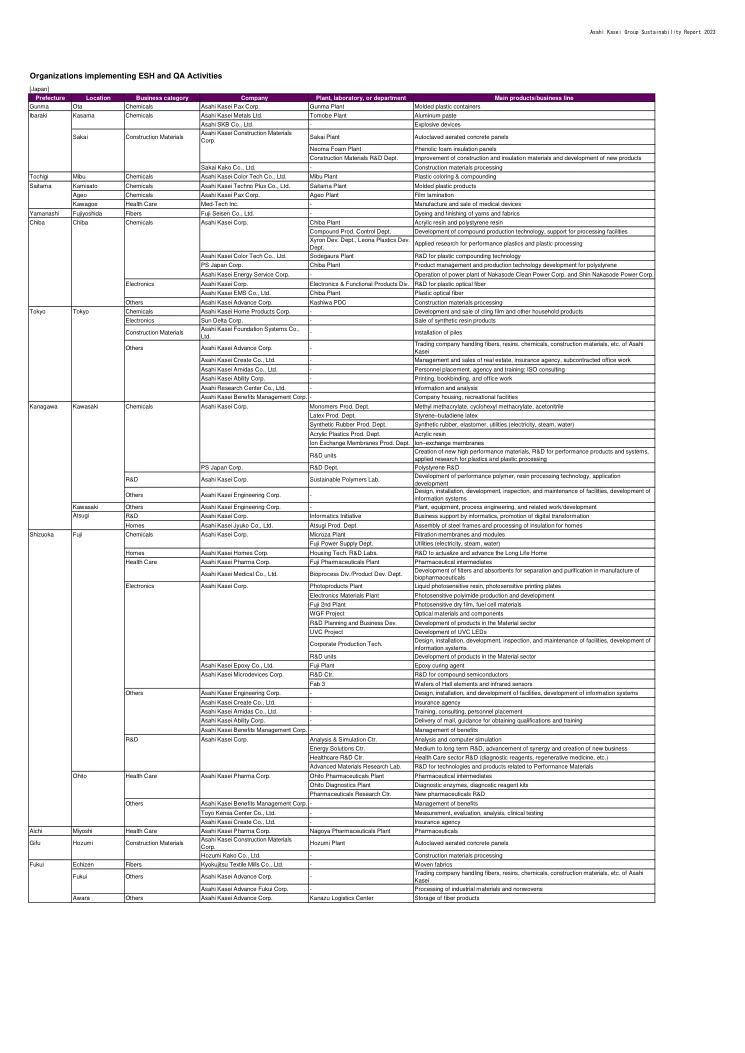

实施 ESH 和 QA 活动的组织

旭化成医疗株式会社 生物工艺事业部/产品开发部 生物药品制造中分离纯化用过滤器及吸收剂的开发 电子 旭化成株式会社 感光制品工厂 液态感光树脂、感光印刷版

使用人类诱导的多能干细胞衍生的感光细胞和视网膜色素上皮细胞

自从发现诱导的多能干细胞(IPSC)技术以来,已经有许多尝试创建遗传性视网膜疾病(IRD)的细胞模型来研究致病过程以促进目标发现和验证活动。一致性仍然是确定这些发现的效用的关键。尽管一致性很重要,但质量控制指标仍未得到广泛使用。在这篇综述中,提供了用于利用IPSC技术生成感光器,视网膜色素上皮细胞和类器官疾病模型的工具包。在开发IPSC衍生的IRD模型(例如IPSC来源)时,讨论了重新编程方法,质量控制指标,控制策略和分化协议时的考虑。剖析了各种IPSC IRD模型,并讨论了基于IPSC的疾病建模的科学障碍,以概述当前方法和未来的方向。

感光性聚酰亚胺的新进展

感光聚酰亚胺 (PSPI) 作为微电子工业中的绝缘材料引起了广泛关注,并且可以直接进行图案化以简化加工步骤。本文回顾了最近关于 PSPI 的开发工作。在简要介绍之后,描述了典型的 PSPI 配方并与传统方法进行了比较,然后介绍了图案化的主要策略。然后将最近关于 PSPI 的许多报告分为两个主要术语:正性工作和负性工作,并重点介绍了它们的化学性质直至图案形成。除了本综述中提到的 PSPI 的光敏性之外,还讨论了其他重要主题,例如低温酰亚胺化和低介电常数。关键词:感光聚酰亚胺 / 聚酰胺酸 / 感光化合物 / 重氮萘醌 / 光化学放大 / 光酸发生器 / 光碱发生器 / 低温酰亚胺化 /

视网膜纤毛病和潜在的基因疗法

摘要:人类感光细胞的功能依赖于高度特化的纤毛。纤毛功能的紊乱通常会导致感光细胞死亡和视力丧失。视网膜纤毛病是一种遗传多样性的视网膜遗传病,会影响感光细胞纤毛的各个方面。尽管利用动物疾病模型对视网膜纤毛病的理解取得了进展,但它们往往无法准确模拟观察到的患者表型,这可能是由于结构和功能与人类视网膜存在偏差。人类诱导多能干细胞 (hiPSC) 可用于生成替代疾病模型,即 3D 视网膜类器官,其中包含所有主要的视网膜细胞类型,包括带有纤毛结构的感光细胞。这些视网膜类器官有助于研究人类衍生系统中的疾病机制和潜在疗法。三维视网膜类器官仍是一项发展中的技术,尽管取得了令人瞩目的进展,但仍存在一些局限性。本综述将讨论 hiPSC 衍生的视网膜类器官技术现状,该技术可准确模拟与基因(包括 RPGR 、 CEP290 、 MYO7A 和 USH2A )相关的主要视网膜纤毛病。此外,我们还将讨论针对视网膜纤毛病的新型基因治疗方法的开发,包括大基因的传递和基因编辑技术。

2 后天性脑损伤导致的视力障碍类型及其对职业表现的影响 2.1 视觉敏锐度 2.1.1 什么是视觉敏锐度

光线通过瞳孔进入眼睛,并通过包括角膜和晶状体 152 在内的前眼结构聚焦到视网膜上(见图 2.1)。视网膜中的感光细胞记录图像的基本成分,并通过视神经和其他通路传递到皮质进行感知处理。152 虽然概念简单,但过程复杂,涉及多个结构,它们通过复杂的通路进行通信以创建精确协调的动作序列。这些通路将感光细胞与丘脑、脑干、皮质和小脑连接起来。聚焦的关键动作序列包括 1) 通过协调前眼结构和眼球运动将图像精确聚焦到视网膜感光细胞上 2) 确保感光细胞通过瞳孔充分充满光线 3) 通过眼球运动和调节保持在一定距离范围内的聚焦清晰度。然后,视觉输入通过视神经和其他通路传输到后皮质区域,将语言与图像联系起来,并将其储存在记忆中。137,152 这些结构或通路的任何损害都可能导致视力模糊。2.1.2 视力缺陷视力下降的原因有很多,包括先天性或后天性疾病;遗传或后天性眼部结构缺陷;早年或晚年发生的眼部疾病;因其他疾病、神经系统疾病以及眼部和脑部损伤而发生的疾病。32,