XiaoMi-AI文件搜索系统

World File Search System我们的脑电波如何感知时间的流逝?在节奏表演任务中量化时间的神经相关性

3 设计 6 3.1 先前的工作. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 3.1.3 实验数据....................................................................................................................................................................................9 3.2 数据预处理....................................................................................................................................................................................................10 3.2.1 数据分离....................................................................................................................................................................................................11 3.2.2 数据分割....................................................................................................................................................11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................................................................................................................................................................................................. 15 3.4 自回归模型.................................................................................................................................................................................... 15 3.4.1 通道间相关性.................................................................................................................................................................................... 15 3.4.2 通道自相关性.................................................................................................................................................................................... 16

利用脑电波建立基于情绪的音乐推荐系统

• 在第二种方法中,利用了著名的生理信号处理和情绪分析数据集 DREAMER。为了减少噪音和伪影,对数据进行了预处理,并提取了特征。然后,使用支持向量机 (SVM) 和 K-最近邻 (KNN) 分类方法根据个体的 EEG 数据对个体的效价和唤醒度进行分类。在确定用户的情绪状态后,将每首音乐分配到不同的情绪类别,以提供音乐推荐。这使系统能够做出与用户情绪状态相匹配的个性化音乐推荐。该策略旨在利用机器学习技术和 EEG 数据分析来提供更精确和定制的音乐推荐系统。该策略具有广泛的潜在应用,因为它可能会提高音乐流媒体服务的效率并改善整体聆听体验。这种方法还可能对心理健康产生影响,因为它可以通过建议个性化的音乐选择来帮助治疗悲伤和焦虑等疾病,从而提升情绪。

在智能家居环境中使用便携式脑电图在冥想练习期间诱发认知障碍患者的脑电波:一项初步研究

全世界有超过 5500 万人患有阿尔茨海默病 (AD),这是最常见的神经退行性疾病,而根据世界卫生组织的数据,预计到 2050 年这一数字将达到 1.39 亿例 (S. Report, 2021)。然而,AD 的病因及其临床前阶段,如轻度认知障碍 (MCI) 和主观认知衰退 (SCD),仍不清楚,也没有提出有效的治疗方法 (Petersen 等人,2001;Albert 等人,2011;Stewart,2012;Bessi 等人,2018;Yue 等人,2021),尽管早期发现这些病症具有重要的科学意义。每年,10% 到 15% 的 MCI 患者会发展为 AD,预计超过一半的 MCI 患者会在 5 年内发展为 AD(Gauthier 等人,2006 年;Tarnanas 等人,2015 年)。然而,由于危险性和副作用较低,一些非药物方法也被提出。另一方面,尽快发现认知功能下降以阻止认知功能障碍和 AD 的进展仍然是科学的重中之重。因此,脑电图 (EEG) 因其在识别早期认知能力下降方面的优势而得到广泛研究,它似乎是这方面的一种潜在方法,因为它提供了一种非侵入性且简单的工具,可早期检测整个 AD 谱系中的大脑活动异常(Lazarou 等人,2019a、2020 年)。脑电图 (EEG) 已被用作诊断 AD 的工具,并且已采用多种技术来检测 AD 患者的脑电图异常。在这个方向上,考虑到先前的研究通过探索大脑频率、ERP 或基于图论的大脑连接组更高级指标(Lazarou et al. 2019b, 2020)阐明了 EEG 的临床重要性,这可以提高我们对认知能力下降早期阶段人类大脑复杂组织的理解。关于脑电波,EEG相关研究表明,与正常老年受试者相比,认知障碍者在静息态活动期间,delta和theta功率增加,而alpha和beta活动功率则降低(Aftanas和Golocheikine,2001;Lal和Craig,2002;Aftanas和Golocheikine,2003;Lutz等,2008;Foxe和Snyder,2011;Wells等,2013;Snyder等,2015;Tsoneva等,2015;Deolindo等,2020;Bentley等,2022;Lazarou等,2022)。最近的科学数据表明,特定的EEG标记物与转化预后相关。这些标记是增加的 theta/gamma 比率,alpha 频率的降低,这似乎与转化为 AD 有关。此外,在 MCI 和 AD 受试者中,静息状态下的后 delta 和 alpha EEG 节律似乎对 AD 神经退行性过程更为敏感(Osterrieth,1944 年)。Babiloni 等人在他们的工作中提出了以下假设:在 MCI 和 AD 患者中,由于整个疾病的皮质萎缩,脑电图节律存在异常。他们的研究结果表明

尝试使用闭眼定量脑电图来开发 K1 跆拳道运动员的脑电波模型——初步概念

摘要:背景:脑损伤是格斗运动中常见的问题,尤其是在跆拳道等运动中。跆拳道是一项有多种比赛形式的格斗运动,大多数接触式格斗都是按照 K-1 规则进行的。虽然这些运动需要高水平的技能和身体耐力,但频繁的脑部微创伤会对运动员的健康和福祉造成严重后果。研究表明,格斗运动是脑损伤风险最高的运动之一。在脑损伤最多的运动项目中,拳击、混合武术 (MMA) 和跆拳道都名列前茅。方法:这项研究针对一组 18 名表现出高水平运动表现的 K-1 跆拳道运动员进行。受试者年龄在 18 至 28 岁之间。QEEG(定量脑电图)是对 EEG 记录的数字频谱分析,其中数据使用傅里叶变换算法进行数字编码和统计分析。每次对一个人的检查持续约 10 分钟,闭眼进行。使用 9 个导联分析特定频率(Delta、Theta、Alpha、感觉运动节律 (SMR)、Beta 1 和 Beta2)的波幅和功率。结果:中央导联的 Alpha 频率显示高值,前额叶 4(F4 导联)的 SMR 显示高值,F4 导联和顶叶 3(P3)的 Beta 1 显示高值,所有导联的 Beta2 显示高值。结论:SMR、Beta 和 Alpha 等脑波的高活动性会影响注意力、压力、焦虑和注意力,从而对跆拳道运动员的运动表现产生负面影响。因此,运动员监测自己的脑波活动并使用适当的训练策略来获得最佳效果非常重要。

brainnet:用暹罗网络改善基于脑电波的生物识别识别

摘要 - 通过捕获大脑活动的消费者可穿戴设备的出现,已提出使用脑电波来验证用户身份的使用,以作为密码的方便替代品。最近在脑生物识别方面的工作显示出可行的性能,但考虑实用性的适用性不足。我们提出了一种新的解决方案Brainnet,该解决方案训练一个暹罗网络,以测量两个脑电图(EEG)输入的相似性,并使用时间锁定的大脑反应而不是连续的心理活动来提高准确性。这种方法消除了对脑电波识别系统进行检验的需求,这是当前解决方案中的常见陷阱,促进了实际部署。此外,Brainnet在验证模式下达到0.14%的误差率(EER),在识别模式下达到0.34%,即使在看不见的攻击者场景下进行评估时,也表现出色的状态。索引术语 - 脑生物识别技术,用户身份验证,计算机安全,脑电图(EEG)

梵语赞美诗如何影响人类脑电波 - IJTSRD

学生,全球印度国际学校,新加坡 摘要 我一直对梵语及其背后的奥秘充满热情。长期以来,我一直试图将梵语与科学联系起来,寻找它们之间的共同联系。在做一些研究时,我偶然发现了梵语赞美诗对人类脑电波的影响这个有趣的想法,并决定进一步探索这个话题。经过详细研究,我进行了这个实验,通过进行脑电图测试,在计算机上显示梵语赞美诗对人类脑电波的影响。这项研究为新思路打开了一扇窗户,可以展示梵语对人体的奇妙影响。

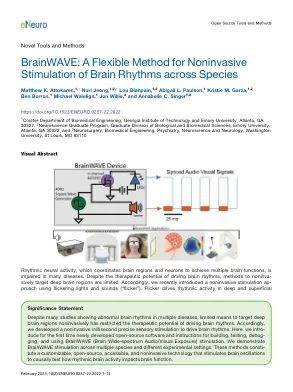

脑电波:一种无创刺激脑部节律的灵活方法

尽管许多研究表明多种疾病中的脑部节奏异常,但靶向深脑区域的有限手段却限制了驱动大脑节奏的治疗潜力。因此,我们开发了一种无创的毫秒精确的感觉刺激,以驱动脑节律。在这里,我们首次介绍了新开发的开源软件和指令,用于建筑,测试,调试,并使用脑电波(大脑广谱音频/视觉曝光)刺激。我们证明了多种物种和不同实验环境之间的脑电波刺激。这些方法构成了一种可自定义的,开源,可访问和无创的技术,可刺激脑振荡,从而有因果测试节奏的大脑活动如何影响脑功能。

不同认知准备程度的人对诱发压力的反应脑电波模式

简介:许多不可预测的情况需要使用认知和情感资源,但压力会阻碍对情况的适应,而认知准备声称可以创造这种适应。因此,本研究的目的是比较有压力和没有压力的两种情况下不同认知准备程度的脑电波模式。方法:本研究是因果比较研究,统计人群包括自愿参与研究的军事人员。参与者包括 42 人,他们被分为认知准备程度低和认知准备程度高的两组。使用情境模拟和虚拟现实来测量所有人的认知准备程度。在两种情况下记录受试者的脑电图。使用 MANCOVA 测试分析数据。结果:两组脑电波存在显著差异,认知准备程度低的组的脑电波强度高于另一组,这表明认知准备程度低的组的大脑对压力的反应活动多于另一组(p<0.01)。结论:生理和神经指标对于军事应用非常重要。这是因为,以足够高的准确度找到生理特征,可以作为选拔军人或检查心理治疗有效性的可靠证据。关键词:脑电图、大脑、心理压力