XiaoMi-AI文件搜索系统

World File Search System微电子与纳电子学系

在过去的几十年中,数字和模拟集成电路的集成密度和性能经历了一场惊人的革命。虽然创新的电路和系统设计可以解释这些性能提升的部分原因,但技术一直是主要驱动力。本课程将研究促成集成电路革命的基本微制造工艺技术,并研究新技术。目标是首先传授构建微型和纳米器件的方法和工艺的实际知识,然后教授将这些方法组合成可产生任意器件的工艺序列的方法。虽然本课程的重点是晶体管器件,但许多要教授的方法也适用于 MEMS 和其他微型器件。本课程专为对硅 VLSI 芯片制造的物理基础和实用方法或技术对器件和电路设计的影响感兴趣的学生而设计。30260133 电子学基础 3 学分 48 学时

飞秒激光双光子聚合技术的发展及 ...

[13] 燕超月 , 孙盛芝 , 刘小峰 , 等 .飞秒激光减材法制备透明材料 内部三维微纳连通结构研究进展 [J].激光与光电子学进展 , 2023, 60(21): 2100001.Yan C Y, Sun S Z, Liu X F, et al.Research progress on preparation of three - dimensional micro - nano connected structures in transparent materials by femtosecond laser material reduction method[J].Laser & Optoelectronics Progress, 2023, 60(21): 2100001.

太空优势,精确到纳秒 - 空军大学

(GPS) 百分之一秒的误差将是一场灾难。1为什么?对于 GPS 来说,一纳秒(0.000000001 秒)相当于地球上大约一英尺的误差。换言之,菲尔普斯以微弱优势获胜将产生近 10,000,000 英尺或约 1,894 英里的惊人误差。尽管 GPS 提供的不仅仅是计时精度,但这一被测量已成为其主要标志之一,其太空优势和兵力倍增能力也是如此。联合出版物 3-14《太空作战》将本文主要关注的“太空优势”定义为“一支部队对其他部队在太空的优势程度,这种优势允许其在给定的时间和地点开展作战,而不受太空威胁的干扰”(着重号是我加上的)。 2 尽管当时 GPS 尚未完全投入使用,但它首次用于作战是在沙漠风暴行动中,该行动通常被称为“第一次太空战争”。3 从铺路低空直升机的初始空袭到诺曼·施瓦茨科普夫将军著名的“左勾拳”,GPS 发挥了关键作用,即使在接收器部署非常有限的情况下也是如此。4 此外,几十年来,通过持久自由行动,GPS 一直是美国军方卓越太空能力的皇冠上的明珠。然而,新出现的威胁和日益复杂的外国能力对保持美国的技术和作战优势提出了新的挑战。

DX气冷系列纳秒激光

在50 kHz 8 w时为50 kHz 5 w时355 nm的平均功率为50 kHz 8 w,在50 kHz 10 w时为50 kHz脉冲能量20 µj,在50 kHz 100 µj下为50 kHz 160 µj,在50 kHz 200 kHz脉冲宽度为50 kHz脉冲宽度为50 kHz的速度为50 kHz 20 ns 20 ns 20±4 ns pulse at 50 kHz 160 µj kHz (option up to 300 kHz) Pulse-to-pulse stability 2 < 2% rms Long term power stability 3 < 2% rms Beam spatial mode TEM 00 M 2 < 1.1 Beam pointing stability < 20 µrad Beam divergence < 2.5 mrad Beam roundness ~90% Beam diameter, at exit ~0.3 mm ~0.4 mm Polarization ratio Horizontal; 100:1操作规格和系统特性接口RS232,以太网,软件GUI,外部TTL触发热身时间<待机时间<5分钟,距离冷启动电气需求100-240 V AC <10分钟;或15 V DC,13.4线频率50-60 Hz环境温度4环境10°C至30°C(50°F至86°F)的工作范围,在50 kHz 8 w时为50 kHz 5 w时355 nm的平均功率为50 kHz 8 w,在50 kHz 10 w时为50 kHz脉冲能量20 µj,在50 kHz 100 µj下为50 kHz 160 µj,在50 kHz 200 kHz脉冲宽度为50 kHz脉冲宽度为50 kHz的速度为50 kHz 20 ns 20 ns 20±4 ns pulse at 50 kHz 160 µj kHz (option up to 300 kHz) Pulse-to-pulse stability 2 < 2% rms Long term power stability 3 < 2% rms Beam spatial mode TEM 00 M 2 < 1.1 Beam pointing stability < 20 µrad Beam divergence < 2.5 mrad Beam roundness ~90% Beam diameter, at exit ~0.3 mm ~0.4 mm Polarization ratio Horizontal; 100:1操作规格和系统特性接口RS232,以太网,软件GUI,外部TTL触发热身时间<待机时间<5分钟,距离冷启动电气需求100-240 V AC <10分钟;或15 V DC,13.4线频率50-60 Hz环境温度4环境10°C至30°C(50°F至86°F)的工作范围,在50 kHz 8 w时为50 kHz 5 w时355 nm的平均功率为50 kHz 8 w,在50 kHz 10 w时为50 kHz脉冲能量20 µj,在50 kHz 100 µj下为50 kHz 160 µj,在50 kHz 200 kHz脉冲宽度为50 kHz脉冲宽度为50 kHz的速度为50 kHz 20 ns 20 ns 20±4 ns pulse at 50 kHz 160 µj kHz (option up to 300 kHz) Pulse-to-pulse stability 2 < 2% rms Long term power stability 3 < 2% rms Beam spatial mode TEM 00 M 2 < 1.1 Beam pointing stability < 20 µrad Beam divergence < 2.5 mrad Beam roundness ~90% Beam diameter, at exit ~0.3 mm ~0.4 mm Polarization ratio Horizontal; 100:1操作规格和系统特性接口RS232,以太网,软件GUI,外部TTL触发热身时间<待机时间<5分钟,距离冷启动电气需求100-240 V AC <10分钟;或15 V DC,13.4线频率50-60 Hz环境温度4环境10°C至30°C(50°F至86°F)的工作范围,

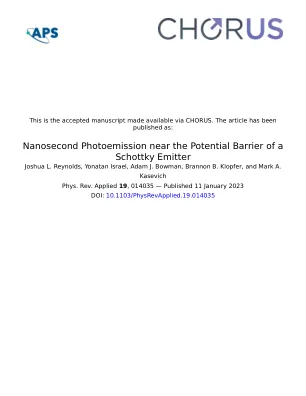

势垒附近的纳秒光发射...

时间分辨电子显微镜引起了人们的极大兴趣,可用于研究空间分辨率低于光学衍射极限的超快分子、表面和体积动力学[1–8]。为了实现最佳成像条件,需要精确控制自由电子的发射和传播,这些控制现在也推动了电子-物质相互作用实验[9–14]和显微镜设计[15–18]的进步。对于任何电子显微镜,由于稳定性、相干性以及空间、时间和光谱分辨率之间的权衡,电子发射器和发射机制的选择限制了可实现的成像条件。包含大量电子的短脉冲可用于减少显微镜的曝光时间,并且是生成不可逆动力学的单次图像所必需的,这需要每个脉冲多达 10 9 个电子,但库仑相互作用会展宽大电流脉冲的空间和能量分布,增加像差并降低分辨率[5]。在较长的脉冲中,这些效应会被抑制,大量电子可以在纳秒脉冲包络内传播,同时仍能保持研究相变、反应动力学和蛋白质折叠等过程所需的时间分辨率[19–22]。此外,纳秒脉冲非常适合依赖快速电子门控的仪器,如多通透射电子显微镜[23–25]。这些脉冲可以通过使用光束消隐器及时过滤电子束来产生,也可以通过短激光脉冲触发发射[26]。消隐器通常与连续电子源集成在一起,可以模糊或位移电子束[27]。或者,激光触发需要对电子源进行光学访问,但会引入不同的自由度来控制光发射脉冲的电流、时间持续时间和能量扩展。

平顶飞秒激光开槽硅晶圆工艺仿真与实验研究

[25] Shi K W,Yow K Y,LoC。单束和多光束激光槽过程参数开发和40 nm节点的模具特性 - k/ulk Wafer [C]∥2014IEEE 16th 16th Electronics包装技术会议(EPTC),2014年12月3日至5日,2014年12月3日,新加坡。纽约:IEEE出版社,2015:752-759。

体超导铟对一维锌超导纳米线超导电性的抑制效应'

(!“#$”%&'%()#'*+),“ - +。“#+”)#/ 0“ 1)%$ 2”#$'&345*。+*,3“ ##*5,6)#。) div>- $)$“ 7#.6”%*。

1 秒。___。

人事管理局吸引科学和工程专家(10 USC 1599H)。此提案将使法规与联合人工智能中心 (JAIC) 的更名保持一致。这一变化将用《2019 财政年度约翰·麦凯恩国防授权法案》第 238 节指定的官员取代 JAIC。这将使所有权力和职责与 CDAO 保持一致。联合人工智能研究、开发和过渡活动(2019 财政年度国防授权法案第 238 节)。此提案将允许灵活地指定 CDAO 作为联合人工智能中心的继任组织。这些变化将确保 CDAO 拥有第 238 节中目前分配给国防部的所有权力和职责。返回国防部首席信息官负责业务系统和相关事项(2020 财政年度国防授权法案第 903 节)。该提案将允许国防部长灵活地指定国防部首席数据官向 CDAO 报告。联合人工智能中心半年报告(2020 财政年度国防授权法第 260 节)。由于与现有国防部报告要求重复,该提案将废除报告要求。国防部将向国会报告支持人工智能活动的活动