XiaoMi-AI文件搜索系统

World File Search System小鼠:T细胞的耐受性诱导

摘要H-2Q小鼠(DBA/1)在一种免疫化方案后,对合成氨基酸聚合物(Glu,Ala,Tyrio)的抗体反应不会产生与其他H-2等位基因的小鼠菌株的良好抗体反应后。它们的胸腺细胞显示出这种抗原的证据,因为它们在脾脏中遇到抗原时合成了DNA。由于胸腺细胞无法对第二种免疫反应(GLU,ALA,Tyrio),因此此识别事件不会像遗传重复中那样导致记忆产生。无反应的小鼠在与免疫原性携带者复杂化时,确实会制造抗体(Glu,Ala,Tyrio),但是先前使用游离聚合物的治疗可以暂时废除这种反应。因此,我们建议这些小鼠无响应的基础是它们的T细胞(胸腺加工的淋巴细胞)具有过分的促进性,可以成为(或诱导其他细胞变得不可降低)耐受性耐受性。

内毒素耐受性和受过训练的免疫力

数十年来,先天免疫细胞被认为是第一反应者,缺乏其T和B细胞对应物的适应性记忆。但是,越来越多的证据表明了先天免疫的令人惊讶的复杂性。除了快速部署专门的细胞并引发炎症,两种迷人的现象 - 内毒素耐受性(ET)和受过训练的免疫力(TI) - 已经出现。et,其特征是反复暴露后的炎症反应减少,可防止过度炎症。相反,TI在初始启动后导致增强的响应,从而使先天系统能够在随后的挑战中实施更强大的防御能力。尽管看似与众不同,但这些现象可能具有潜在的机制和功能含义,从而模糊了它们之间的界限。本审查将深入ET和TI,剖析其相似性,差异以及其余的问题,这些问题需要进一步调查。

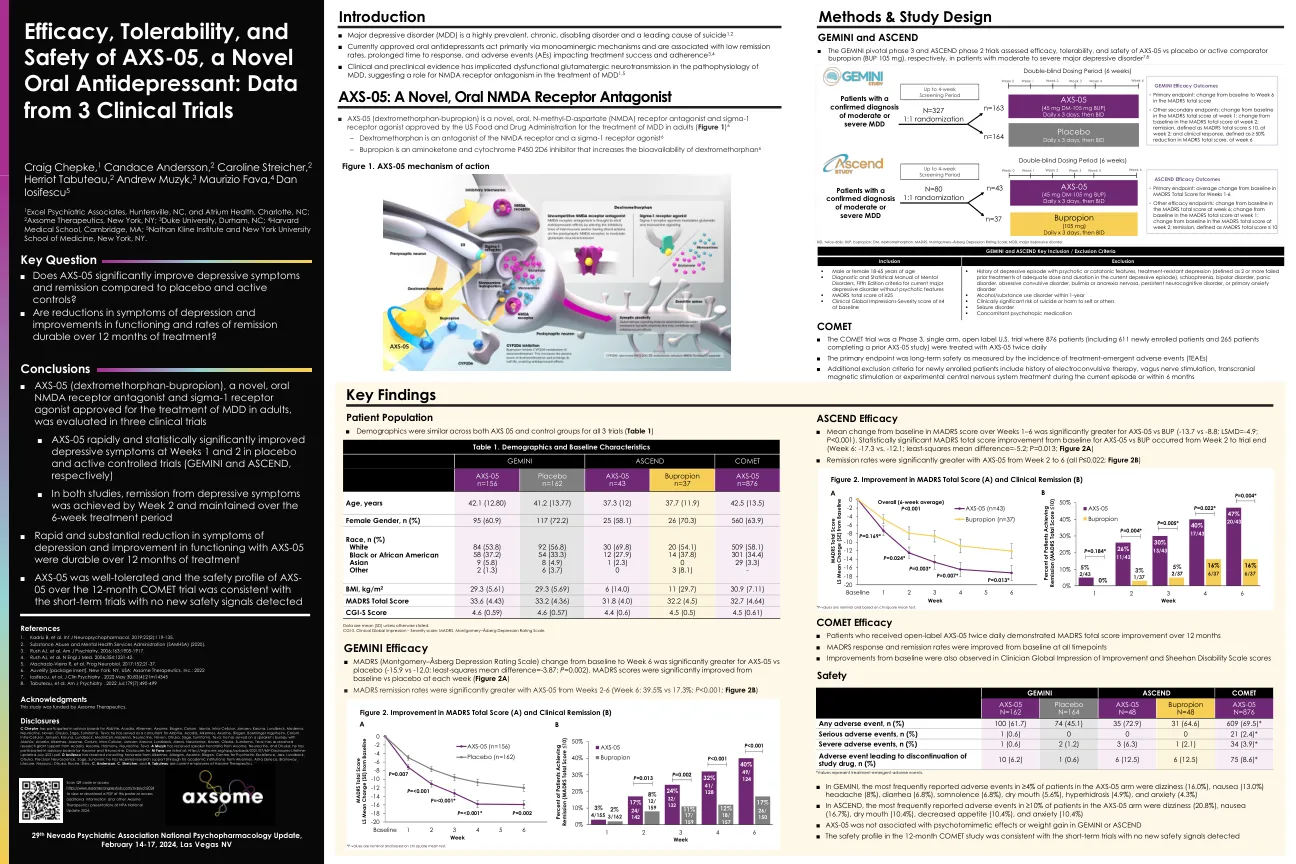

AXS-05的功效,耐受性和安全性,一种小说...

c chepke已在Abvie,Acadia,Alkermes,Axsome,Biogen,corium,fidorsia,Celluur,Celluur,Janssen,Karuna,Lundbeck,Moderna,Moderna,Neurocrine,Neurocrine,Neurocrine,Neurocrine,Nosuka,Nosuka,Nosuka,Sumitomo,Teva中;他曾担任Abvie,Acadia,Alkermes,Axsome,Biogen,Boehriinger Inding,Corium,Corium,细胞内,Janssen,Karuna,Karuna,Lundbeck,Medincell,Medincell,Mostha,Moderna,Neyurocrine,Neurocrine,Neurocrine,Neurocrine,Neurocrine,Nosauka,Nosauka,sumitomo,teva;他曾与Abbvie,Acadia,Alkermes,Axsome,Corium,Corium,Intra Intra,Jansen,Karuna,Luddbeck,Luddbeck,Merck,Merck,Neurrocrine,Noarcrine,Noven,Noven,Ossuka,Ossuka,Teva一起任职;从Acadia,Axsome,Harmony,Neurrocrine,Teva中获得最佳结果,有很多方法可以从您的搜索结果中获得最佳结果。Muzyk从Axsome,Neurocrine和Otsuka获得了演讲者的酬金;他曾在Axsome和neurocrine的咨询委员会中脱颖而出。M FAVA的披露列在以下网址:https://mghcme.org/app/uploads/2021/07/mf-disclosures-lifetme-- Updated--july-2021.pdf。d iososscu已从Alkermes,Allermes,Axsome,Biogen,精神病学中心,爵士,Lundbeck,Otsuka,Precision Neuroscience,Sage,Sunovion,Sunovion获得了咨询荣誉。他从Alkermes,Astra Zeneca,Brainsway,Litecure,Litecure,Neosync,Otsuka,Roche,Roche,Shire获得了研究支持(通过其学术机构)。C. Andersson,C。Streicher和H. Tabuteau目前是Axsome Therapetics的Embillyees。

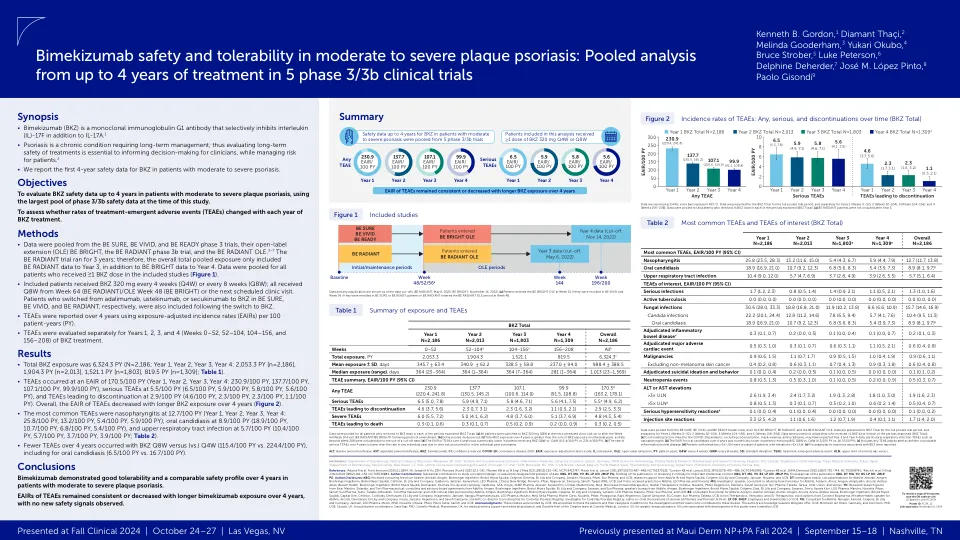

Bimekizumab 在中度至重度中的安全性和耐受性......

参考文献:1 Adams R 等人。Front Immunol 2020;11:1894;2 Al-Janabi A 和 Yiu ZZN。Psoriasis (Auckl) 2022;12:1–141;3 Warren RB 等人。N Engl J Med 2021;385(2):130–141,NCT03412747;4 Reich K 等人。Lancet 2021;397(10273):487–498,NCT03370133;5 Gordon KB 等人。Lancet 2021;397(10273):475–486,NCT03410992;6 Gordon KB 等人。 JAMA Dermatol 2022;158(7):735–744,NCT03598790;7 Reich K 等人 N Engl J Med 2021;385(2):142–152,NCT03536884。作者贡献:对研究构思/设计或数据获取/分析/解释做出重大贡献:KBG、DT、MG、YO、BS、LP、DD、JMLP、PG;起草出版物或对重要的知识内容进行批判性审查:KBG、DT、MG、YO、BS、LP、DD、JMLP、PG;出版物的最终批准:KBG、DT、MG、YO、BS、LP、DD、JMLP、PG。作者披露:KBG:从 AbbVie、Almirall、Amgen、Boehringer Ingelheim、Bristol Myers Squibb、Celgene、Dermira、Eli Lilly and Company、Janssen、Novartis、Pfizer、Sun Pharma 和 UCB 获得咨询费;从 AbbVie、Bristol Myers Squibb、Celgene、Eli Lilly and Company、Janssen、Novartis 和 UCB 获得研究支持。 DT:AbbVie、Almirall、Amgen、Boehringer Ingelheim、Bristol Myers Squibb、Celltrion、Eli Lilly and Company、Galderma、Janssen、Kyowa Kirin、LEO Pharma、L'Oreal、New Bridge、Novartis、Pfizer、Regeneron、Samsung、Sanofi、Target-RWE、UCB 和 Vichy 的研究员和/或顾问/顾问;获得过 AbbVie、LEO Pharma 和 Novartis 的资助。 MG:AbbVie、Acelyrin、Akros、Amgen、AnaptysBio、Arcutis、Aristea、Aslan、Bausch Health、Boehringer Ingelheim、Bristol Myers Squibb、Dermavant、Dermira、Eli Lilly and Company、Galderma、GSK、Incyte、JAMP Pharma、Janssen、Kyowa Kirin、L'Oreal、MedImmune、Meiji、MoonLake Immunotherapeutics、Nektar Therapeutics、Nimbus、Novartis、Pfizer、Regeneron、Reistone、Sanofi Genzyme、Sun Pharma、Takeda、Tarsus、UCB、Union 和 Ventyx 的研究员、演讲者、顾问或顾问委员会成员。YO:获得过 Eisai、Maruho、Shiseido 和 Torii Pharmaceutical 的研究资助; AbbVie、Amgen、Boehringer Ingelheim、Bristol Myers Squibb、Eli Lilly and Company、Janssen 和 Sun Pharma 的咨询和顾问委员会协议;AbbVie、Amgen、Boehringer Ingelheim、Bristol Myers Squibb、Celgene、Eisai、Eli Lilly and Company、Janssen、Jimro、Kyowa Kirin、LEO Pharma、Maruho、Novartis、Pfizer、Sanofi、Sun Pharma、Taiho、Tanabe-Mitsubishi、Torii Pharmaceutical 和 UCB 的演讲局;由 AbbVie、Amgen、Boehringer Ingelheim、Bristol Myers Squibb、Celgene、Eli Lilly and Company、Janssen、LEO Pharma、Maruho、Pfizer、Sun Pharma 和 UCB 赞助的临床试验。 BS:AbbVie、Acelyrin、Alamar、Almirall、Alumis、Amgen、Arcutis、Arena、Aristea、Asana、Boehringer Ingelheim、Bristol Myers Squibb、Capital One、Celltrion、CorEvitas、Dermavant、Eli Lilly and Company、Imagenebio、Janssen、Kangpu Pharmaceuticals、LEO Pharma、Maruho、Meiji Seika Pharma 的顾问(酬金)Monte Carlo、诺华、辉瑞、Protagonist、Rapt、Regeneron、赛诺菲健赞、SG Cowen、Sun Pharma、武田、UCB、Union Therapeutics、Ventyxbio 和 vTv Therapeutics;Connect Biopharma、Mendera Health 的股票期权;AbbVie、Arcutis、Dermavant、礼来、Incyte、杨森、Regeneron 和赛诺菲健赞的发言人;CorEvitas 银屑病登记处的科学联合主任(咨询费);CorEvitas 银屑病登记处的研究员;银屑病和银屑病关节炎杂志的主编(酬金)。LP、DD、JMLP:UCB 的员工和股东。 PG:AbbVie、Abiogen、Almirall、Celgene、Eli Lilly and Company、Janssen、LEO Pharma、Merck、MSD、Novartis、Otsuka、Pfizer、Pierre Fabre、Sanofi 和 UCB 的顾问。致谢:这些研究由 UCB 资助。我们要感谢为这些研究做出贡献的患者和他们的照顾者以及研究人员和他们的团队。作者感谢德国蒙海姆 UCB 的 Susanne Wiegratz 硕士和英国斯劳 UCB 的 Joe Dixon 博士提供出版协调服务,感谢英国曼彻斯特 Costello Medical 的 Sana Yaar 博士提供医学写作支持和编辑协助,感谢英国伦敦 Costello Medical 创意团队的 Danielle Hart 提供平面设计协助。制作此海报的所有费用均由 UCB 资助。

非生物胁迫耐受性:遗传学、基因组学和育种

2023年10月,《作物杂志》将迎来创刊10周年。该杂志由中国作物学会、中国农业科学院作物科学研究所和中国科学出版传媒集团有限公司(科学出版社)主办,由科学出版社和科爱出版集团(由中国科学出版传媒有限公司和爱思唯尔创办)出版发行。《作物杂志》是一份双月刊、国际化、同行评议的研究期刊,内容涵盖作物科学的各个方面,包括作物种质保存、改良和利用、作物遗传育种、作物生理代谢、作物管理实践、作物生态学和生产、植物-微生物相互作用和作物抗性、有益健康和营养增强的植物、谷物化学、作物生物技术和生物数学。目前,该期刊已被国际索引系统 SCIE、Scopus、DOAJ、AGRIS(FAO)、CAB Abstracts、食品科学技术文摘、日本科学技术振兴会、中国科学引文数据库、EBSCO Essentials、USDA-PubAg 和 Cabells Journalytics 收录。《作物期刊》得到了全球作物科学界的支持。目前,期刊由来自 16 个国家的 116 位专家组成的编辑委员会负责。在过去 10 年中,超过 1500 位来自世界各地的专家为该期刊提供匿名评审。每年发表的文章数量从 46 篇(2014 年)增加到 190 篇(预计 2023 年)(图 1)。贡献文章最多的三个机构(不包括中国机构)是美国农业部 - 农业研究服务局(USDA- ARS)、国际玉米和小麦改良中心(CIMMYT)和印度农业研究理事会(ICAR)。在过去的 10 年中,该期刊已出版了 10 期特刊和 3 个专题,涵盖各种主题。该期刊将继续出版特刊,重点关注作物科学领域的当代主题。截至 2023 年 1 月 30 日,ScienceDirect 已记录来自 126 个国家/地区的 3,456,459 次下载。引用量持续增长,影响因子从 2.658(2017 年)增加到 6.6(2022 年)(图 1)。该期刊在“农学”领域排名前 4.5%,在“植物科学”领域排名前 8.4%。我们对期刊未来发展的目标是继续为全球作物科学界提供高影响力的服务。发展面临着继续增加数量和影响因子的挑战。

使用CRISPR/SACAS9和温度耐受性LBCAS12A

摘要Nicotiana tabacum是一种非食品草药,有可能被用作生物基因生成药物,疫苗或有价值的小型代谢物。为了实现这些目标,可以改善预先设计的基因组修改的遗传工具是必不可少的。CRISPR/CAS核酸酶的发展允许诱导特定于特定的双链断裂,以增强同源重组介导的基因靶向(GT)。但是,对于包括烟草在内的许多农作物而言,GT的效率仍然是一个具有挑战性的障碍。最近,对几种植物物种的研究表明,通过用其他CRISPR/CAS基核酸酶代替SPCAS9,GT效率可能会大大增强。因此,我们测试了SACAS9以及温度不敏感的LBCAS12A(TTLBCAS12A)靶向烟草基因。同时,我们还优化了农杆菌介导的烟草转化和组织培养的方案。以这种方式,当使用TTLBCAS12A时,我们可以将GT效率提高到最高三分之一的接种子叶,而TTLBCAS12A的表现非常优于SACAS9。此外,我们可以证明GT反应的转化道长度可以长606 bp,在大多数情况下,它的长度超过250 bp。我们获得了多个可遗传的GT事件,主要是杂合的,但也是双重的GT事件,有些事件没有T-DNA集成。因此,我们不仅能够第一次获得基于CRISPR/CAS的可遗传性GT事件,而且第一次获得了TTLBCAS12A,而且我们的结果也可能是烟草中的基因编辑和GT的优越选择。

适应性实验室进化以获得糠醛耐受性……

结果与讨论:为进一步探究糠醛耐受性增强的机制,基于全基因组重测序数据,利用 CRISPR/Cas9 技术构建了 ADR1_1802 突变体。结果表明,当糠醛为 4 g/L 时,ADR1_1802 开始生长的时间与参考菌株(S. cerevisiae CEN.PK113-5D)相比缩短了 20 小时。此外,根据实时荧光定量 PCR 分析,ADR1_1802 突变体中 GRE2 和 ADH6 的转录水平分别增加了 53.69% 和 44.95%。这些发现表明突变体糠醛耐受性的增强是由于糠醛降解加速。重要性:全球可再生碳对于实现“零碳”目标至关重要。从生物质中获得的生物乙醇就是其中之一。为了使生物乙醇的价格与化石燃料具有竞争力,必须提高乙醇产量,因此,应通过酿酒酵母将生物质预处理过程中产生的单糖有效地转化为乙醇。然而,葡萄糖或木糖氧化形成的抑制剂会降低乙醇产量。因此,抑制剂耐受性酿酒酵母对这一过程非常重要。糠醛作为预处理水解液的主要成分之一,对酿酒酵母的生长和乙醇生产有明显的影响。为了获得对糠醛耐受的酿酒酵母并找到潜在机制,本研究应用了适应性实验室进化和CRISPR/Cas9技术

受过训练的免疫力,耐受性,启动和分化

Maziar Divvangahi 1,Peter Aaby 2,Shabaana Abdul Khader 3,Luis B. B. Barreiro 4,Syroon Bekkeing 5,Triante-Havakis 6,Reinout van Crevel van Crevel van Crevel dominguez andres 7 L. Jeffrey 16,B. Joosten 7:17,Eick Latz 18,Robert 26,Robert 26,Edward R. Sherwood 27,Edward R. Sherwood 27 Michael H. Sieweke 31:32.33,Christine Stabell Penn 34.35,Henk Stunenberg 36,Joseph Sun 37.38,37.38 42.43.44,Mihai G. Netea 7.17.45,✉

酶替代疗法的免疫耐受性诱导的进步

Abstract Inborn errors of metabolism (IEMs) are a group of genetic diseases that occur due to the either deficiency of an enzyme involved in a metabolic/biochemical pathway or other disturbances in the metabolic pathway including transport protein or activator protein deficiencies, cofactor deficiencies, organelle biogenesis, maturation or trafficking problems.这些迷失者对受影响个体的福祉和生存都有很大的影响,因此具有统一的意义。在寻求有效治疗的过程中,酶替代疗法(ERT)已成为许多溶酶体储存障碍(LSD)(LSD)和酶替代疗法的可行策略,以其他代谢症(包括苯基酮酮尿症和下层层盘)的罕见形式形式。然而,这些疾病患者(主要是LSD)与酶融合有关的主要挑战是高抗体滴度的发展。专注于免疫调节的策略在诱导对ERT的免疫耐受性方面表现出了希望,从而提高了总体生存率。与仅用ERT治疗的病例相比,IgG抗体发育的发生也导致IgG抗体发育的发生也减少了。通过纳入从术方法中获得的知识并分析临床和临床前试验中免疫耐受诱导(ITI)方式的结果,这表明ERT的疗效有了显着提高。在这项综合综述中,评估了ITI模式的进展,从临床和临床前试验中汲取了见解。重点是在IEM的背景下评估ITI的进步,专门针对通过ERT管理的LSD。