XiaoMi-AI文件搜索系统

World File Search System数据驱动工程系统可靠性优化的定量方法

回想起来,最近几年让我学会了从新的、有价值的角度看待我的工作、我自己和他人。我坚信这将对我未来的职业和个人发展产生持久的积极影响。这要归功于那些我要表示真挚感谢的人。Dieter Kranzlmüller 教授,感谢他在慕尼黑大学指导我的论文,并从一开始就在正确的时间提供正确的问题和答案。Rüdiger Schmidt 教授,感谢他随时可以审阅我的论文,他详细而深思熟虑的评论以及鼓舞人心的讨论。Benjamin Todd 博士,感谢他让我自由地追求我的目标,在需要时提供必要的支持,并在需要时捍卫我的利益。您的贡献是让这三年成为一段有益而有趣的旅程的最大贡献。Andreas Müller 教授,在办公时间之外进行鼓舞人心的讨论和坚定的支持。Jan Uythoven 和 Andrea Apollonio,在可靠性和可用性研究工作组中进行卓有成效的合作。我的同事 David Nisbet、Yves Thurel、Slawosz Uznanski、Thomas Cartier-Michaud、Volker Schramm、Arto Niemi、Jochen Schwenk、Christophe Martin、Raul Murillo Garcia、Konstantinos Papastigerou 和整个 CCE 部门,分享他们的专业知识和意见,帮助我在高效而友好的氛围中进一步发展我的想法和方法。德国博士生项目、欧洲核子研究中心未来环形对撞机研究提供并资助了这个有趣的研究项目,Jean Paul Burnet 领导的 TE-EPC 小组在令人信服的环境中主持了我的研究。最后,我要感谢我的父母和姐姐,即使我在这个雄心勃勃的项目中彻底失败了,他们也给了我信心。简而言之,感谢你们让我记住了博士宇宙之外的许多重要事物。感谢我了不起的朋友们,让外面的博士宇宙变得尽可能有趣和令人兴奋。

为什么您不能制作感到痛苦的计算机

对许多人来说似乎很重要,声称计算机原则上不能复制各种人类的壮举,活动,事件。我们了解到,这样的主张有一个令人尴尬的后续伪造历史。与最近持有的意见相反,例如,计算机可以打出出色的表演者和良好的国际象棋,可以产生新颖而出乎意料的非平凡定理证据,即使英语紧密地限制英语,也可以以普通的方式进行复杂的对话。唯物主义者或计算机手是在这种怀疑论者的这种令人难以置信的撤退中以简单的优化为基础的,但是在他自己对思想的上升观点的基础上,将概念上的混乱安装在最糟糕的地方。人工智能的胜利通过失败和虚假的开始得到了平衡。有些人问这里是否有一个模式。基思·甘德森(Keith Gunderson)指出,成功取得了面向任务的,智慧的心态,失败和错误的开始,这是心态的有意义的特征,并在计划受益匪浅和耐心的心态特征之间取得了区别。Gunderson的观点不是某些人希望的。有些人希望他为他们找到了一个失败的位置:即,也许机器可以想到,但他们感觉不到。,由于回想起来可以看到大多数关于计算机局限性的知名度上的思维,因此我建议进行比平常的哲学思想实验更详细的信息。我认为遇到的并发症将证明具有启发性。他的观点是,让机器感觉到的任务与思考的任务截然不同。特别是,这并不是一项简单地通过编程中的创新来邀请解决方案的任务,而是通过设计新的硬件来启动解决方案,这可以解释精神功能(如痛苦到计算机模拟)的重新敏感,但还不够。让我们想象出来通过实际编写痛苦程序或设计痛苦的机器人来证明对痛苦的怀疑错误。哲学家经常误解了计算机模拟的研究策略,这与

美国基于机器学习的检测和分析比特币钱包交易中的可疑活动

在美国,比特币和其他加密货币的急剧采用彻底改变了金融格局,并提供了前所未有的投资和交易效率机会。该研究项目的主要目标是开发能够有效识别和跟踪比特币钱包交易中可疑活动的机器学习算法。通过高科技分析,该研究旨在创建一个模型,该模型具有识别趋势和异常值的功能,这些模型可以暴露出非法活动。当前的研究专门关注美国的比特币交易信息,非常重点是了解此类交易经过的直接环境的重要性。数据集由深入的比特币钱包交易信息组成,包括重要因素,例如交易值,时间戳,网络流和钱包的地址。数据集中的所有条目都揭示了有关钱包之间的金融交易的信息,包括收到和已发送交易,对于可以代表可疑活动的分析和趋势,此类信息至关重要。这项研究部署了三种认可的算法,最值得注意的是逻辑回归,随机森林和支持向量机器。回想起来,随机森林成为最佳F1分数的最佳模型,展示了其处理数据中非线性关系的能力。洞察力揭示了钱包活动中的重要模式,例如未赎回交易与最终平衡之间的相关性。机器算法在跟踪加密货币中的应用是创建透明且安全的美国市场的工具。随着虚拟货币获得增加的接受度,交易变得越来越复杂,机器算法可以提供加工功能以增强监督和合规性操作。可以对复杂的算法进行编程,以搜索大量的交易信息集,从而确定可能表明欺诈和合规性失败的趋势。使用过去的数据,这种算法可以接受培训以实时检测异常,而监管机构和金融机构可以迅速对可疑活动做出反应。

加州理工学院为巴勒斯坦抗议

在上一期的 Tech 杂志中,我们发表了一封大约 150 位教授写给 Rosenbaum 校长的私人信件。这封信不打算与教职员工以外的人分享,信中表达了对应届本科生学业成绩的不满,并主张结束招生办公室的标准化考试禁令。我们发表这封信的目的是确保学生也能参与到这场对话中,因为很明显,如果不这样做,教职员工就没有这样做的打算。令人遗憾的是,这封信最终成为了他们观点的公开方式;可能各方都会同意,它的写作质量和信息呈现方式都很低劣且无效。同样,这封信是私人通信,不打算发表。然而,当我们在 2 月份联系这封信的五位作者,要求他们提供论点摘要或公开声明时,Tech 杂志却沉默了。 John Dabi-ri 教授和 Paul Asimow 教授慷慨地分享了他们对这封信的看法(见 1 月 16 日和 2 月 6 日的 Tech 杂志),但全文仍然是所有签名者观点的最佳体现。与 Tech 杂志分享这封信的人要求我们不要印刷签名名单或个别教授的附加评论;这个问题比我们任何一个人都重要,点名批评特定的人会适得其反。当然,这封信提供了电气工程选修课 EE44 和 EE55 的两门必修课的数据。具体来说,它包含了过去两年课程的(匿名)考试成绩和成绩统计数据。回想起来,尤其是考虑到电气工程专业的班级规模很小,我们在没有审查班级姓名或征得所涉学生许可的情况下发布这些内容是不负责任的。我谨代表理工学院公开向这些班级的学生道歉,因为这是他们的错误判断。我很高兴他们中的一些人能够对这封信做出回应,这封信可以在本期找到。从我与他们的交谈中,听起来我们确实成功地在学生和教师之间建立了有意义的对话,至少在电子工程系是这样。

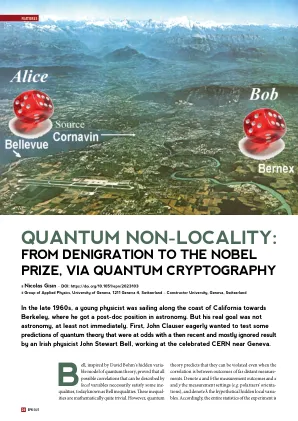

量子非局域性

这是推导贝尔不等式所需的唯一假设。λ 表示系统状态,可用任何可能的未来物理理论描述(但假设 x 和 y 与 λ 无关)。从这个意义上说,贝尔不等式远远超出了量子理论:违反贝尔不等式证明没有未来理论能够满足局域性条件 (1)。约翰·克劳泽、阿布纳·希莫尼、迈克尔·霍恩和理查德·霍尔特是 20 世纪 60 年代少数理解这一点的人,他们都想检验贝尔不等式,克劳泽想证明量子理论是错误的,而哈佛大学的年轻学生霍尔特想证明贝尔局域性假设 (1) 是错误的。得益于伯克利现有的设备,克劳泽处于有利地位。事实上,卡尔·科克尔也在 1967 年做过类似的实验,不过是出于其他目的。不幸的是,Kocher,甚至更早的吴建雄,只测量了偏振器平行或正交时的关系,而真正违反贝尔不等式需要中间取向。请注意,假设偏振是一个二维量子系统,即今天所说的量子比特,则可以从假设无信号传输的平行和正交关系中推导出 45° 关系 [1]:E 45 = (E +E )/√ – 2。这在当时并不为人所知。但无论如何,Kocher 和吴测得的可见度低于 50%,而真正违反贝尔不等式需要可见度大于 71%。因此,竞赛开始了。Clauser 先到了一步,证实了量子预测,这出乎他的意料。但随后 Holt 也得到了自己的结果,证实了不等式,这出乎他的意料。不知何故,比分竟然是一比一。当时,这些迷人而有趣的结果几乎没有引起任何人的兴趣,除了一些嬉皮士,他们后来可以声称拯救了物理学[2]。克劳塞与他们进行了长时间的讨论,尽管我最后一次见到他时,他已经变成了一个大声的气候怀疑论者。20世纪70年代,我的朋友阿兰·阿斯派克特在非洲做法国公务员,像我们所有人一样阅读物理学。当他偶然发现贝尔不等式时,他一见钟情:“我想研究它”。回到巴黎后,他前往日内瓦会见约翰·贝尔,并告诉他自己的计划。贝尔回答说:“你有永久职位吗?”事实上,在那个时代,研究贝尔不等式——甚至只是表现出对它的兴趣——都是一种科学自杀。教条认为,玻尔已经解决了所有问题。回想起来,很难理解玻尔被贬低得有多深

间歇性可再生能源的真正用途是什么?

间歇性可再生能源 它们到底是用来做什么的? 风能和光伏太阳能等与电网相连的间歇性可再生能源比无用更糟糕。在大多数情况下,它们的唯一功能是满足对化石燃料的持续需求,并阻碍采用唯一能够(也许仍然能够)拯救我们免受气候变化影响的发电技术。你所听到的关于间歇性可再生能源的信息几乎完全是误导性的,或者完全是错误的。间歇性是现代皇帝的新衣,但很少有人承认这一点。通过忽视、否认或混淆事实,可以赚到太多钱,也可以促进太多的事业发展。 你为什么要相信我说的话?你不应该!至少不是毫无疑问或不加批判地相信。我不希望仅凭这份文件就能证明任何事情或立即说服任何人。理想情况下,你应该尽可能多地使用基本的研究技术、简单的算术和开放的探究来检查。然后,你需要告诉世界你所得出的任何结论。当然,除非你用余生重新计算并重复数百名经过适当培训的人所做的研究,否则你永远无法完全确定。但请尝试,因为世界的未来取决于你能否正确行事,然后说服其他人也这样做。所以,不要有压力……我的故事开始了。20 世纪 90 年代初,我开始担心气候变化。当时,我们被告知(错误地)化石燃料每年排放的温室气体达到一定水平,生物圈将永远可以容忍。但显然,发达国家几乎没有人愿意改变他们的生活方式,将排放率降低到这一水平。剑桥物理学教授 David MacKay 写了一本畅销书,解释了风能、太阳能电池板和类似能源等间歇性可再生能源所能提供的电力有多么少。权威组织世界自然基金会 (WWF) 也发表了一份报告,指出核能不是一个可行的解决方案。它告诉我们,制造和处理核燃料所释放的温室气体数量如此之多,以至于核能与化石燃料相比好不了多少。回想起来,我当时一定是太轻信了,才会相信世界自然基金会的这些断言。毕竟,如果民用核能需要消耗如此多的化石能源,那它为什么还要存在呢?但当时我只是相信别人告诉我的话。看来,现有的发电技术都不可行。因此,我得出结论,我们注定要失败。后来,我了解到,大气层无法无限期地应对化石燃料产生的大量温室气体排放,后来我明白,我们必须从大气层中清除温室气体,因为我们已经向大气层排放了太多温室气体。看来,我们注定要失败。我不记得我第一次知道世界自然基金会关于核能排放大量温室气体的说法是错误的。大错特错。相反,核能几乎不排放任何温室气体,除了用混凝土和钢铁建造发电站时释放的相当少量的温室气体。显然,突然间,我们似乎并没有注定要灭亡。至少现在还没有,也不一定。而且,显然,核能是安全的,无污染的,而且在所有其他发电方式中几乎完全是无害的。但事实上,我

谁真正发明了互联网?

1969 年 10 月 3 日,两台相距遥远的计算机首次通过互联网“对话”。两台计算机(一台位于加州大学洛杉矶分校,另一台位于斯坦福研究所)通过 350 英里的租用电话线连接,尝试传输最简单的信息:单词“login”每次传输一个字母。“L”和“O”传输完美。当传输“G”时,斯坦福研究所的计算机崩溃了。尽管崩溃了,但一个主要障碍已被清除,两台计算机实际上已成功传输了一条有意义的信息,即使不是计划中的信息;加州大学洛杉矶分校的计算机以其自己的语音方式向斯坦福研究所的计算机说“你好”。第一个创新的计算机网络(尽管很小)现已投入运行。几乎可以肯定地说,互联网是二十世纪五大发明之一,与电视、飞机、原子能和太空探索齐名。然而,与上述几项发明不同,互联网并非起源于十九世纪。直到 1940 年,即使是像儒勒·凡尔纳那样的想象力也无法预见到,物理学家和心理学家在第二次世界大战中的合作,会在三十年后引发一场新的通信革命。即使是 AT&T、IBM、通用电气等顶级实验室,在面临一组可以通过复杂的线路同时通话的计算机时,也只能想象出一种依靠中央办公室交换方法通过一条电话线进行计算机间通信的机制。更进一步的设想来自其他一些机构和公司,最重要的是,在这些机构和公司工作的个人。虽然人们可以将 1969 年 10 月的传输视为一个开端,但对于之前几十年从事通信和人工智能工作的研究人员来说,这是一个有着悠久而复杂根源的事件。本文将从二战语音通信实验室的起源追溯这些开端,并试图证明一些天才人物的概念飞跃以及他们的辛勤工作和生产技能如何使得我们每天收到的电子邮件成为可能。虽然很难确定像发明这样模糊的东西,但第一个网络并不难识别。洛杉矶的计算机通过一个称为 ARPANET 的微型分组交换网络向斯坦福的计算机说“你好”,ARPANET 以美国国防部高级研究计划局的名字命名。博尔特·贝拉内克和纽曼是 ARPANET 的创建者,并管理了 20 年,他们认为 ARPANET 的成功有以下几个因素:靠近两所知名大学、只聘用最优秀的人才以及美国政府在人造卫星问世后大力支持研究的政策。1948 年,理查德·博尔特、罗伯特·纽曼和我和我在麻省理工学院的支持下,成立了声学咨询公司 Bolt Beranek and Newman (BBN),当时是一家合伙企业。当时我们并不知道,我们为互联网的发展奠定了基础,互联网的诞生需要三个概念创新——人机系统或共生、分时和分组交换。在接下来的十五年里,BBN 将汇集能够构想这三个概念并使其发挥作用的人才。回想起来,对于不懂计算机的非专业人士来说,这三个概念中最能引起共鸣的似乎是“人机共生”,这是一个开创性的概念,主要由 JCR Licklider 阐述。他设想使用当时在主要行业中很常见的大型计算机