XiaoMi-AI文件搜索系统

World File Search SystemTNF 是表观遗传学上不同的人类破骨细胞前体的稳态调节剂

摘要 目的 虽然确切的人类前体细胞尚未确定,但循环中的髓系前体细胞负责出生后破骨细胞 (OC) 的分化和骨骼健康。增强的破骨细胞生成导致类风湿性关节炎 (RA) 中的关节破坏,而肿瘤坏死因子 (TNF) 是一种众所周知的促破骨细胞生成因子。在此,我们研究了核因子 κ-Β 配体的受体激活剂 (RANK-L) 与 TNF 之间的相互作用,RANK-L 对髓系前体的融合和 OC 的正常发育必不可少,而 TNF 则指导来自人外周血的不同前 OC 群体的分化。方法 流式细胞术细胞分选和分析用于评估髓系群体分化为 OC 的潜力。转录组学、表观遗传分析、受体表达和抑制剂实验用于揭示 RANK-L 和 TNF 信号传导层次。结果 TNF 可作为 CD14 + 单核细胞 (MO) 分化为 OC 的关键稳态调节剂,通过抑制破骨细胞生成以有利于巨噬细胞发育。相反,一种以前未发现的 CD14 − CD16 − CD11c + 髓系前 OC 群体不受这种负调节。在健康的 CD14 + MO 中,TNF 通过 TNFR1-IKK β 依赖性途径驱动 RANK 启动子的表观遗传修饰并停止破骨细胞生成。在 RA 患者亚组中,CD14 + MO 表现出改变的表观遗传状态,导致 TNF 介导的 OC 稳态失调。结论这些发现从根本上重新定义了 RANK-L 和 TNF 之间的关系。此外,他们还鉴定出了一种新的人类循环非 MO OC 前体池,与 MO 不同,它们在表观遗传上经过预处理以忽略 TNF 介导的信号传导。在 RA 中,这种表观遗传预处理发生在 MO 区室中,从而导致该通路失败的病理后果。

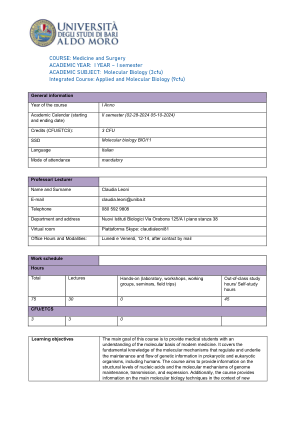

分子生物学(3cfu)综合课程

超螺旋和拓扑性质。拓扑异构酶。细菌类核。组蛋白和核小体的性质和组装。染色质的高级结构。组蛋白的翻译后修饰。溴多胺和染色质结构域。表观遗传学。原核生物和真核生物的基因组。复制模型。DNA合成。细菌DNA聚合酶。校对和缺口翻译。复制子模型。OriC和半甲基化。Ter/Tus。真核细胞核中的复制工厂。ARS结构和复制控制。酶学。前RC和前启动复合物。复制抑制剂,如化疗药物和抗病毒药物。端粒和端粒酶的结构、功能和意义。DNA损伤和修复。基因组作为动态实体。体细胞和种系突变。SNP。内在和外在损伤。化学和物理诱变剂。原核生物和真核生物中的去除、逆转和损伤避免系统。MUT 系统。BER 系统。糖基化酶的重要性。安全系统。NER 系统:UvrABCD 和 XP 蛋白。GG-NER 和 TC-NER。光解作用、MGMT、AlkBH。损伤耐受机制。TLS。细菌中的 SOS 反应。单丝和双丝断裂。HR 和 NHEJ。由于修复系统突变而导致的人类疾病。位点特异性重组。重组酶。Lambda 噬菌体。Cre-Lox 系统和 KO 小鼠。简单和复杂的转座子。SINE 和 LINE 元素、Alu 序列。原核生物和真核生物中的 RNA。结构、类型和特性。细菌 RNA 聚合酶和相关因子。转录单位。转录步骤。细菌启动子中的共识序列。终止机制。抑制剂。 Lac、ara 和 trp 操纵子。阳性和阴性对照。真核细胞中的 RNA 类别。RNA 聚合酶 (CTD) 的结构和功能。三种启动子的特征。基础转录机制。TFIIH。反式激活因子、辅激活因子。CpG 岛甲基化。组蛋白密码。长程调节剂。DNA 结合蛋白的功能域 (HTH、HD、HLH、ZF、LZ)。RNA 成熟、核运输和转录后控制。加帽类型。添加 polyA。CTD 的变化。外显子和内含子。外显子改组。四类内含子及其去除机制。剪接体和剪接位点。AT-AC 剪接。EJC 复合体。可变剪接。ESE 和 ESS 序列、SR 和 hnRNP 蛋白。SMN 基因。剪接和病理。rRNA 和 tRNA 加工反应。核糖体基因。 SnoRNA 和核仁功能。RNA 编辑。插入和转换编辑。人类 RNA 编辑的示例。细胞核和细胞质中的 RNA 周转。外泌体。无义介导的 mRNA 衰变 (NMD)。非编码 RNA。小 RNA 在细胞中的功能。RNA 干扰。siRNA。微小 RNA 的生物发生。miRNA、长链非编码 RNA、环状 RNA 的作用机制。逆转录病毒的一般信息。遗传密码和翻译。遗传密码的性质和特征。线粒体密码。ORF。tRNA 的特征。不常见碱基。aa-tRNA 合成酶的功能和类别。遗传密码的翻译重编码和扩展。SeCys。核糖体是一种核酶。原核生物和真核生物的翻译阶段。不同的启动机制。能量成本。NSMD。细菌中的 tmRNA。抑制剂。蛋白质的翻译后修饰、分选和降解。折叠和错误折叠。朊病毒。HSP60 和 HSP70。泛素和泛素化系统。SUMO 化糖基化。蛋白酶体。肽信号。蛋白质分选。线粒体输入。线粒体基因组细胞中的线粒体可塑性。人类线粒体基因组。遗传、结构、复制及其表达的原理。线粒体 DNA 中的改变。DNA 克隆的原理。修饰限制系统。克隆载体。cDNA 合成。基因组 DNA 和 cDNA 文库。TA 克隆。表达克隆。基因表达沉默。基因治疗。数据库。基因组编辑元件(Talen、Zn 指、CRISPR/Cas9 系统)。PCR 和 DNA 测序。PCR 的特性。PCR-RFLP。实时 PCR、DNA 测序。NGS。核酸杂交。杂交原理。熔点和严格性。探针制备:切口平移。Southern、Northern、杂交测定。蛋白质印迹。

低剂量 Pacritinib(III 期 Jak2 抑制剂)联合治疗可显著增加 P-gp 过表达且具有多药耐药性的癌细胞的凋亡

摘要。背景/目的:P-糖蛋白 (P-gp) 的过度表达是多药耐药 (MDR) 的主要机制。与 Janus 激酶 2 (Jak2) 抑制剂联合治疗可使 P-gp 过度表达的耐药癌细胞敏感。在本研究中,我们评估了目前处于 III 期临床试验中的 Jak2 抑制剂帕克替尼。材料和方法:进行显微镜观察、细胞活力测定、菌落形成测定、罗丹明摄取试验、膜联蛋白 V 分析、荧光激活细胞分选 (FACS) 和蛋白质印迹分析,以进一步研究作用机制。结果:我们发现当将帕克替尼与长春新碱 (VIC) 一起施用给 P-gp 过度表达的耐药 KBV20C 细胞时,帕克替尼降低了细胞活力,诱导了 G2 停滞,并上调了早期细胞凋亡。此外,VIC-帕克替尼治疗细胞中的细胞凋亡和 G2 停滞与 pH2AX 表达的上调有关。帕克替尼的 P-gp 抑制活性比二甲基亚砜 (DMSO) 处理的对照高出约 2 倍,表明 VIC-帕克替尼致敏涉及帕克替尼的 P-gp 抑制作用。与 VIC 类似,其他抗有丝分裂药物(长春瑞滨、长春花碱和艾日布林)也可以通过与帕克替尼联合治疗对 KBV20C 细胞产生致敏作用。此外,将帕克替尼与之前鉴定的 Jak2 抑制剂进行比较表明,在 KBV20C 细胞中,VIC-帕克替尼组合在较低剂量下具有与 VIC-CEP-33779 或 VIC-NVP-BSK805 组合类似的致敏作用。总体而言,Jak2 抑制剂和 VIC 联合治疗通过诱导早期细胞凋亡来增敏 P-gp 过表达的耐药癌细胞。结论:总的来说,pacritinib 诱导 G 2 停滞,降低细胞活力,具有高 P-gp 抑制活性,并上调

玉米单倍体诱导系

双单倍体 (DH) 技术通过使单倍体胚胎/幼苗的染色体加倍,产生严格纯合的可育植物。单倍体胚胎来自雄性或雌性生殖系细胞,仅含有植物体细胞组织中发现的染色体数量的一半,尽管由于减数分裂遗传重组而呈重组形式。DH 生产允许以完全纯合植物(自交系)的形式快速固定这些重组单倍体基因组,这些植物在两代而不是六代或更多代中产生。DH 育种能够快速评估同质后代的表型性状。虽然对于大多数作物来说,单倍体胚胎是通过昂贵且通常依赖基因型的体外方法生产的,但对于玉米,有两种独特的植物体内系统可用于直接在种子中诱导单倍体胚胎。从玉米自然突变体中鉴定出的两种“单倍体诱导系”能够诱导父本或母本来源的胚胎。尽管与目标系轻松杂交足以触发单倍体胚胎,但需要进行大量改进才能将 DH 技术大规模生产。它们包括开发具有高诱导率(8-12%)的现代单倍体诱导系,以及将具有单倍体胚胎的玉米粒与正常玉米粒分选的方法。染色体加倍也是 DH 过程中的关键步骤。最近鉴定出的参与自发加倍的基因组位点为玉米的完全植物内 DH 流程开辟了前景。尽管玉米单倍体诱导系是在 50 多年前发现的,但由于新的应用和发现,它仍然成为头条新闻。事实上,母本单倍体诱导被巧妙地转移到难以转化的种质中,以提供基因组编辑机制。最近发现的两个控制单倍体诱导的分子因素使我们能够重新审视玉米母体单倍体诱导的机制基础,并成功地将单倍体诱导能力转化为其他作物。

t细胞受体工程针对FOXM1的治疗肺癌伊莎贝尔·佩雷斯·桑迪(Isabel Perez-sandi),张Zhang,Hui Nie,Peixin Jiang,Cassian Yee,Gr

背景:尽管取得成功,但检查点封锁免疫疗法已被证明在选定的肺癌患者人群中具有挑战性。这部分是由于发挥作用时广泛的肿瘤内异质性以及识别非肿瘤抗原的旁观者T细胞的渗透。最近的临床试验证明了使用大量未富含肿瘤浸润的淋巴细胞的过养细胞疗法的功效,但成功仍然有限。因此,需要新型的肿瘤抗原来进一步改善肺癌中细胞免疫疗法的成功。叉子盒M1(FOXM1)是在90%的肺癌中表达的转录因子,缺乏在脑组织中的表达,使其成为T细胞受体(TCR)工程的吸引力。有趣的是,FOXM1的上调与对酪氨酸激酶抑制剂(TKIS)的耐药性有关,强调了该靶标的另一种潜在的治疗应用。在这里,我们评估了FOXM1的免疫原性及其作为非小细胞肺癌中细胞治疗靶标的潜力。方法:分离抗原特异性T细胞,然后通过HLA匹配的健康供体PBMC的肽刺激扩展。然后,通过四聚体分选并进行单细胞TCR测序,以鉴定TCR的全长α和β链,将抗原特异性T细胞分离出来。TCR逆转录病毒设计为健康的供体PBMC,并通过Chromium-51释放(细胞毒性),ELISPOT(IFN-分泌)和ELISA(MIP-1分泌)评估功能。结果:在HLA-A*02:01(占美国人口的42%)上时,FOXM1(YLVPIQFPV)的表位是免疫原性的。该表位被证实是自然处理的,并使用H1975细胞进行了呈现。对细胞毒性的评估表明,TCR工程PBMC裂解了51%的H1975细胞,而H1975的H1975父母细胞仅为10%(p <0.0001)。通过ELISPOT评估的细胞因子评估表明,ELISA的IFN-r-斑点(P <0.05)和MIP-1分泌(P <0.05)显着增加。结论:我们的发现证实了在美国最普遍的HLA等位基因上呈现FOXM1的免疫原性,并支持TCR工程靶向FOXM1治疗肺癌的可行性。

量子剂量等法上的量子态空间从头到尾:获得,分类和采用高密度神经单位记录

神经单位活动背后的含义一直是一个挑战,因此它将在可预见的未来持续存在。是最能发表的策略之一,检测高分辨率神经传感器记录中的神经活动,然后正确地将其归因于其相应的源神经元,即峰值分选过程,到目前为止已经盛行。支持不断改进的记录技术和复杂的算法,用于提取有价值的信息和聚类过程中的丰度,这使Spike Smorts Smorts spike smants spike cons spike s smitters s smitters s smange cons s spike of to spike conse spike cons in to spike consection spike swiments <> 在电生理学分析中,Spike Smorts smange smints spike smange smints spike smitters spike smitters。 本评论试图说明,在尖峰分类算法的所有阶段,过去5年的创新都带来了值得与非专家用户社区共享的概念,结果和问题。 通过彻底检查神经传感器,录制程序和各种尖峰分类策略的最新创新,相关知识的骨骼化在此处,并具有更接近原始目标的倡议:在神经转录方面迈出了一个迈出的一步。在电生理学分析中,Spike Smorts smange smints spike smange smints spike smitters spike smitters。 本评论试图说明,在尖峰分类算法的所有阶段,过去5年的创新都带来了值得与非专家用户社区共享的概念,结果和问题。 通过彻底检查神经传感器,录制程序和各种尖峰分类策略的最新创新,相关知识的骨骼化在此处,并具有更接近原始目标的倡议:在神经转录方面迈出了一个迈出的一步。在电生理学分析中,Spike Smorts smange smints spike smange smints spike smitters spike smitters。本评论试图说明,在尖峰分类算法的所有阶段,过去5年的创新都带来了值得与非专家用户社区共享的概念,结果和问题。通过彻底检查神经传感器,录制程序和各种尖峰分类策略的最新创新,相关知识的骨骼化在此处,并具有更接近原始目标的倡议:在神经转录方面迈出了一个迈出的一步。

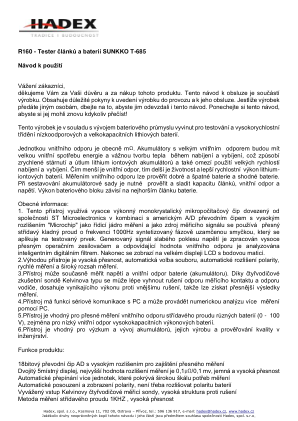

R160 - SUNKKO T-685 电池和电池组测试仪说明...

R160 - SUNKKO T-685 电池和电池组测试仪使用说明亲爱的客户,感谢您的信任并购买本产品。本使用说明书为产品的一部分。它包含有关将产品投入运行和操作的重要说明。如果您将产品传递给其他人,请确保也向他们提供这些说明。请保留本手册,以便随时再次阅读!本产品是顺应电池行业的发展而开发的针对低阻大容量锂电池的检测及高速分选。内阻的单位一般为mΩ。内阻较大的电池在充放电过程中,内部功耗会很大,而且发热严重,会造成锂离子电池老化衰减加速,同时也限制了高倍率充放电的使用。内阻越低,锂离子电池的寿命越长,倍率性能越好。通过测量内阻可以检查出好电池、坏电池以及相同的电池。在组装电池组时,需要对电芯容量、内阻、电压进行检查和匹配。电池组的性能取决于最差的电池单元。概述:1、本仪器采用意法半导体公司进口高性能单晶微电脑芯片,结合美国“Microchip”高分辨率A/D转换芯片作为测量控制核心,以锁相环合成的精密1000Hz交流正电流作为测量信号源,施加于被测元件。产生的微弱压降信号经高精度运算放大器处理,再由智能数字滤波器分析出相应的内阻值。最后显示在一个大的点阵LCD显示屏上。 2、该仪器优点:准确度高、自动选档、自动极性识别、测量速度快、测量范围广。 3.该装置可同时测量电池(蓄电池)的电压和内阻。采用四线开尔文型测试探头,可以更好地避免测量接触电阻和导体电阻的干扰,具有良好的抗外界干扰性能,从而得到更准确的测量结果。 4.仪器具有与PC机串行通讯功能,可利用PC机对多个测量结果进行数值分析。 5.本仪器适用于各类电池交流内阻(0—100V)的精确测量,特别适合大容量动力电池的低内阻测量。 6、该设备适用于工程中的电池研发、生产及质量检测。产品特点:采用18位高分辨率AD转换芯片,确保测量准确;双5位显示,最高测量解析度值为0.1μΩ/0.1mv,精细度高;自动多单位切换,覆盖广泛的测量需求 自动极性判断及显示,无需区分电池极性 平衡开尔文四线测量探头输入,高抗干扰结构 1KHZ交流电流测量方式,精度高

摘要 PDF 海报

摘要:在成年啮齿动物中,空间学习可增加海马齿状回的神经发生。此前,啮齿动物大脑中另一个主要的神经发生区,即脑室下区 (SVZ),尚未发现类似的效应。尽管大多数 SVZ 产生的神经元会前往嗅球,但一小部分神经元会横向迁移到纹状体。考虑到纹状体在运动学习中的作用,我们想知道运动学习是否会增加成年 SVZ 神经发生。为了验证这一假设,成年雄性 C57Bl/6 小鼠接受了转棒训练,并注射了 5-乙炔基-2'-脱氧尿苷 (EdU) 来标记分裂细胞。使用了两个对照组:模拟训练小鼠静止坐在静止的转棒上,而幼稚小鼠则留在笼子里。在任务完成后 1、7 和 30 天收集大脑,并用 EdU、双皮质素 (DCX) 和 NeuN 进行免疫组织化学处理,以定量分析不同时间点的神经元增殖和存活情况。FACS 对 EdU 标记的细胞核进行分选作为次要测量。我们发现运动学习会增加 SVZ 神经发生,任务完成后一天,与模拟训练小鼠相比,转棒小鼠的 EdU+ 细胞增加了 1.4 倍,总 EdU 强度增加了 1.8 倍。重要的是,一组使用跑步机代替转棒的对照实验表明,在排除运动作为混杂因素的情况下,跑步小鼠和静止小鼠的 SVZ EdU 标记没有差异。转棒小鼠和模拟训练小鼠的 SVZ 中的 DCX 表达最初升高了 1.7 倍,但 7 天后在模拟训练小鼠中恢复到基线水平,而在转棒训练小鼠中仍保持较高水平。这些结果表明,学习诱导的神经发生会在运动训练后的一周内持续进行。转棒训练任务的影响在纹状体中也持续存在一段时间。在训练后 7 天和 30 天,转棒训练小鼠的纹状体 EdU+ 细胞更加丰富。此外,在训练后 7 天,纹状体中存在迁移的 EdU+ / DCX+ 神经元,尽管很少见,但在训练后 30 天仍可识别出存活的纹状体 EdU+ / NeuN+ 神经元。总体而言,这些结果证明了运动学习在成年啮齿动物 SVZ 中的神经发生影响,并表明运动学习可能会驱动未成熟神经元迁移到纹状体。

重写调节性DNA以剖析和重编程基因表达

1美国加利福尼亚州斯坦福大学医学院,美国加利福尼亚州斯坦福大学2基础科学与工程倡议,斯坦福儿童健康,贝蒂·艾琳·摩尔·摩尔儿童心脏中心,美国加利福尼亚州斯坦福,美国加利福尼亚州斯坦福大学3卡利科人生活科学,南旧金山,加利福尼亚州南旧金山,加利福尼亚州,加利福尼亚州,加利福尼亚州,美国4号计算机科学系,美国斯坦福大学。麻省理工学院和哈佛研究所,美国马萨诸塞州剑桥市6基因法规天文台,麻省理工学院和哈佛大学,马萨诸塞州剑桥,美国7 7号麻省理工学院和哈佛大学,马萨诸塞州剑桥大学,美国,美国剑桥8次地址:美国马萨诸塞州剑桥,马萨诸塞州剑桥市,美国,美国9号,美国马萨诸塞州,美国马萨诸塞州,美国摩托学,美国10号。美国加利福尼亚州斯坦福大学斯坦福大学的心血管研究所 *同等贡献。任何作者都可以首先列出。摘要:增强子和启动子内的调节DNA序列结合转录因子与编码基因表达的细胞类型特异性模式。但是,此类DNA序列的调节效应和可编程性仍然难以映射或预测,因为我们缺乏可扩展的方法来精确编辑调节性DNA并量化内源基因组环境中的效果。在这里,我们提出了一种方法,可以通过将合并的CRISPR Prime编辑与RNA荧光原位杂交和细胞分选(变体流鱼)相结合,来衡量数百种设计的DNA序列变体对基因表达的定量效应。我们将这种方法应用于在两个免疫细胞系中PPIF的增强子和PPIF启动子中的调节DNA序列。672变体类型对,我们识别影响PPIF表达的497。这些变体似乎通过多种机制作用,包括破坏或优化现有的转录因子结合位点以及创建从头站点。破坏单个内源性转录因子结合位点通常会导致表达变化很大(增强子的–40%,启动子中的–50%)。相同的变体通常在细胞类型和状态上具有不同的影响,表明了高度可调的调节景观。我们使用这些数据来基准基于基因调节的基于序列的预测模型的性能,并发现某些类型的变体无法通过现有模型准确预测。最后,我们在计算上设计了185个小序列变体(<10 bp),并优化它们以对硅中表达的特定影响。这些合理设计的编辑中有84%显示出预期的效果方向,有些对表达产生了巨大影响(–100%至 +202%)。变体 - 流鱼因此提供了一种强大的工具,可以绘制变异和转录因子结合位点对基因表达,测试和改善基因调控的计算模型以及重编程调节DNA的影响。

DNA 存储在热敏微胶囊中,用于重复随机多路复用数据访问

1. 荷兰埃因霍温理工大学生物医学工程系化学生物学实验室 2. 荷兰埃因霍温理工大学复杂分子系统研究所 (ICMS) 3. 荷兰埃因霍温理工大学生物医学工程系计算生物学组 4. 美国华盛顿州雷德蒙德市微软公司 5. 美国华盛顿州西雅图市华盛顿大学保罗·G·艾伦计算机科学与工程学院 6. 荷兰埃因霍温理工大学化学工程与化学系自组织软物质实验室 7. 荷兰奈梅亨拉德堡德大学医学中心内科系和拉德堡德传染病中心 (RCI) 8. 英国剑桥市微软研究院 9. 英国布里斯托尔大学化学学院原始生命研究中心和有组织物质化学中心 10. 学校上海交通大学材料科学与工程系,上海,中国 11. 上海交通大学张江高等研究院(ZIAS),上海,中国。 12. 华盛顿大学电气工程系,华盛顿州西雅图,美国 13. 荷兰奈梅亨拉德堡德大学分子与材料研究所 14. 荷兰埃因霍温-瓦赫宁根-乌得勒支联盟生命技术中心 * 通讯作者 电子邮件:yuanjc@microsoft.com;tfadgreef@tue.nl 摘要 由于其寿命长和极高的信息密度,DNA 已成为一种有吸引力的档案数据存储介质。可扩展的并行随机信息访问是任何存储系统的理想特性。然而,对于基于 DNA 的存储系统,这一点还有待稳健地建立。在这里,我们开发了热约束 PCR,这是一种新方法,可以实现对分区 DNA 文件进行多路复用、重复的随机访问。我们的策略是基于将生物素功能化的寡核苷酸稳定地定位在具有温度依赖性膜通透性的微胶囊内。在低温下,微胶囊对酶、引物和扩增产物具有渗透性,而在高温下,膜塌陷可防止扩增过程中的分子串扰。我们证明,在重复随机访问和降低多重 PCR 期间的扩增偏差方面,我们的平台优于非区室化 DNA 存储。使用荧光分选,我们还通过对微胶囊进行条形码编码来展示样本汇集和数据检索。我们的热响应微胶囊技术为重复随机访问档案 DNA 文件提供了一种可扩展的、与序列无关的方法。主要虽然世界正在生成越来越多的数据,但我们存储这些信息的能力却落后了 1 。传统的长期存储介质(如硬盘或磁带)在耐用性和存储密度方面受到限制,这导致人们对小有机分子 2,3 、聚合物 4,5 以及最近的 DNA 6–8 作为分子数据载体的兴趣日益浓厚。由于其固有的信息存储能力、寿命和高信息密度,DNA 尤其成为档案数字数据存储的主要候选者 9 。用于存储信息的编码方案 7,10,11 取得了重大进展