XiaoMi-AI文件搜索系统

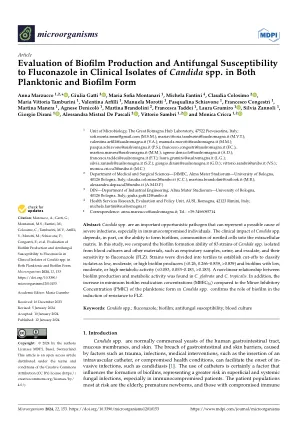

World File Search System评估生物膜产生和抗真菌性对氟康唑在念珠菌属的临床分离株中的敏感性。在浮游生物和生物膜形式中

1个微生物学单元,大romagna枢纽实验室,意大利47522饼; sofi.monta.msm@gmail.com(M.S.M.); mariavittoria.tamburini@auslromagna.it(M.V.T。); valentina.arfilli@auslromagna.it(V.A。); manuela.morotti@auslromagna.it(M.M.); pasqua.schiavone@auslromagna.it(P.S.); francesco.congestri@auslromagna.it(f.c.); martina.manera@auslromagna.it(M.M.); agnese.denicolo@auslromagna.it(a.d。); francesca.taddei@auslromagna.it(f.t。); laura.grumiro@auslromagna.it(l.g。); silvia.zannoli@auslromagna.it(S.Z.); giorgio.dirani@auslromagna.it(G.D.); vittorio.sambri@unibo.it(V.S.); monica.cricca3@unibo.it(M.C。)2医学和外科科学系 - Dimec,母校Studiorum-博洛尼亚大学,意大利博洛尼亚40126; claudia.colosimo2@unibo.it(c.c. ); martina.brandolini@outlook.it(m.b。 ); Alessandra.depascal3@unibo.it(A.M.D.P.) 3 DIN - 母校训练学的工业工程部门 - 博洛尼亚大学,意大利博洛尼亚40126; giulia.gatti12@unibo.it 4卫生服务研究,评估和政策部门,Ausl Romagna,意大利Rimini 42123; michela.fantini@auslromagna.it *通信:anna.marzucco@auslromagna.it;电话。 : +39-34960957142医学和外科科学系 - Dimec,母校Studiorum-博洛尼亚大学,意大利博洛尼亚40126; claudia.colosimo2@unibo.it(c.c.); martina.brandolini@outlook.it(m.b。); Alessandra.depascal3@unibo.it(A.M.D.P.)3 DIN - 母校训练学的工业工程部门 - 博洛尼亚大学,意大利博洛尼亚40126; giulia.gatti12@unibo.it 4卫生服务研究,评估和政策部门,Ausl Romagna,意大利Rimini 42123; michela.fantini@auslromagna.it *通信:anna.marzucco@auslromagna.it;电话。: +39-3496095714

探索BDF1溴结构域抑制剂的抗真菌潜力

结果。我们发现两种BDF1 BD的突变失活在glabrata中都是致命的。化学筛选,然后进行命中优化确定了一种苯基噻嗪化合物,该化合物抑制了两个BDF1 BD,对人BET BDS的选择性具有选择性。我们通过设计两个基于酵母的抑制测定法建立了靶向抗真菌活性:使用人源化念珠菌菌株的生长测定,其中BDF1 BDs由其人类对应物代替,并评估BD-MIST介导的BDF1与冰淇淋素的关联(图。1)。这些测定还使发现抑制剂I-BET726靶向BDF1 BDS,抑制了各种念珠菌物种的生长,包括抗真菌抗真菌药的临床分离株,并在感染Galleria模型中显示功效。抑制剂结合的BDF1 BD的晶体结构显示出扩大的结合口袋,暗示了如何增强抑制剂的选择性和效力。

男性和女性尿液检查白色念珠菌检出率

电子邮件:jfechavecs@gmail.com 摘要 白色念珠菌已成为主要的公共卫生问题,引起住院患者从阴道到深部等多种感染,发病率和死亡率很高。虽然它是胃肠道和生殖道的常见共生菌,但在某些条件下,受环境因素和免疫系统相互作用的影响,它会变得致病。艾滋病和癌症患者特别容易受到白色念珠菌感染。这种酵母的主要毒力因素之一是生物膜的形成,这使其对抗真菌治疗产生抵抗力。标准治疗方法是两性霉素B,但其副作用和高成本限制了它的使用。唑类抗真菌药物是毒性较小的选择,但耐药性有所增加,使感染的治疗变得复杂。关键词:念珠菌、问题、死亡率。摘要白色念珠菌已成为一个重大的公共卫生问题,导致一系列感染,从阴道念珠菌病到住院患者的深层感染,导致高发病率和死亡率。尽管白色念珠菌主要是一种胃肠道和生殖道中的共生生物,但在某些受环境因素和宿主免疫相互作用影响的条件下,它可以转变为致病状态。艾滋病和癌症患者特别容易感染白色念珠菌。这种酵母的一个关键毒力因素是其形成生物膜的能力,从而产生对抗真菌疗法的抵抗力。标准治疗方法历来采用两性霉素 B;但其肾毒性和高成本限制了它的使用。唑类抗真菌药物是毒性较小的替代药物,但耐药性的不断增加使得念珠菌病的有效治疗变得复杂。本文回顾了白色念珠菌的致病潜力、毒力机制以及抗真菌耐药性在临床环境中带来的挑战。关键词:念珠菌、问题、死亡率。摘要 白色念珠菌已成为重大公共卫生问题,引起从阴道感染到住院患者深部感染的多种感染,发病率和死亡率很高。虽然它是胃肠道和生殖道的常见共生菌,但在某些条件下,受环境因素和免疫系统相互作用的影响,它会变得致病。艾滋病和癌症患者特别容易受到白色念珠菌感染。这种酵母的主要毒力因素之一是形成

2020 年以后微生物诊断发生了什么变化......

近年来,耳念珠菌已成为一种具有临床重要性的机会性酵母菌,因为它会导致高危人群(包括重症患者和免疫抑制患者)感染。此外,它对许多抗真菌治疗具有耐药性,并在医院环境中持续存在,导致医院疫情难以控制和根除。早期准确诊断耳念珠菌感染至关重要,但这种微生物很难通过常用的识别系统进行识别,而且经常被误认为是其他念珠菌种。Alvarado 等人 [1] 描述了常规和实时 PCR 方法的开发,该方法利用某些糖基磷脂酰肌醇 (GPI) 修饰的蛋白质编码基因的独特性,准确快速地识别耳念珠菌并将其与密切相关的物种区分开来。他们针对每个物种(包括 C. auris、C. haemulonii、C. pseudohaemulonii、C. duobushaemulonii、C. lusitaniae 和 C. albicans)设计了针对两种独特的 GPI 蛋白编码基因的物种特异性引物。此外,使用 155 个 C. auris 分离株(包括所有已知的遗传多样性进化枝)验证了 C. auris 引物的效率。所有引物组合均表现出极好的物种特异性,在实时多重 PCR 中,C. auris 很容易与其他相关物种区分开来。C. auris 的检测限为 5 CFU/反应,阈值为 32,该方法还能够检测到加标血液和血清中的 C. auris。作者得出结论,这种基于独特 GPI 蛋白编码基因的 PCR 鉴定方法可以准确、快速地鉴定 C. auris 和相关物种。

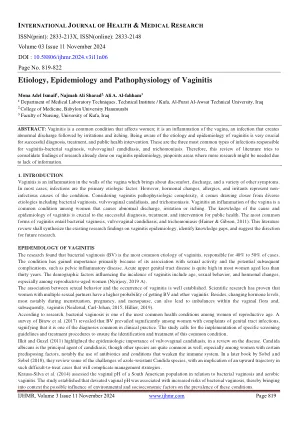

病因,阴道炎的流行病学和病理生理学

1。引言阴道炎是阴道壁上的炎症,会带来不适,出院和各种其他症状。在大多数情况下,感染是主要病因。然而,激素的变化,过敏和刺激性代表了这种情况的非传染性原因。考虑到阴道炎的病理生理复杂性,它从包括细菌性阴道病,外阴阴道念珠菌病和毛滴虫病在内的不同病因中脱颖而出。阴道炎阴道的炎症是女性的常见状况,导致异常排出,刺激或瘙痒。对阴道炎的原因和流行病学的了解对于成功的诊断,治疗和公共卫生干预至关重要。阴道炎最常见的形式是细菌性阴道病,外阴阴道念珠菌病和毛诺病(Hainer&Gibson,2011年)。本文献综述应综合有关阴道炎流行病学的现有研究结果,确定知识差距,并为未来的研究提出方向。阴道炎的流行病学研究发现,细菌性阴道病(BV)是阴道炎的最常见病因,导致40%至50%的病例。这种病的重要性主要是因为它与性活动和随后的潜在并发症(例如骨盆炎症性疾病)相关。急性上生殖道疾病在大多数年龄不到30岁的女性中都很高。性行为与阴道炎发生之间的关联已很好。Bitew等人的调查。影响阴道炎发病率的人口因素包括年龄,性行为和荷尔蒙变化,尤其是在生殖时代妇女中(Nyirjesy,2019年)。科学研究证明,患有多个性伴侣的女性患有BV和其他阴道炎的可能性更高。此外,激素水平的变化,最著名的是在月经,妊娠和更年期期间,也可能导致阴道菌群内部的失衡,随后是阴道炎(Neiderud,Carl-Johan,2015年; Hillier,2019年)。根据研究,细菌性阴道病是生殖年龄妇女中最常见的健康状况之一。(2017)表明,在生殖道感染的抱怨中,BV显着占了上风,这表明它是临床实践中常见的诊断之一。该研究要求实施特定的筛查指南和治疗程序,以确保识别和治疗这种常见状况。ilkit and Guzel(2011)在疾病的综述中强调了外阴阴道念珠菌病的流行病学重要性。白色念珠菌是念珠菌病的主要药物,尽管其他物种也很常见,尤其是在某些诱发因素的女性中,特别是使用抗生素和弱化免疫系统的疾病。在Sobel和Sobel(2018)的后来一本书中,他们回顾了抗硫唑念珠菌物种的一些挑战,这在这种难以治疗的情况下,这意味着向上轨迹使管理策略复杂化。Krauss-Silva等。Krauss-Silva等。(2014)评估了南美人群与细菌性阴道病和有氧阴道炎有关的阴道pH。这项研究确定,偏离阴道pH是与细菌性阴道病风险增加有关的,从而使环境和社会经济因素对这些疾病患病率的影响可能产生背景。

Puiumus boldus mol的精油的抗酵母活性...

摘要:这项研究的目的是研究从智利沿海旱地的叶子叶子中提取的精油的化学成分和抗真菌活性。香精油的特征是气相色谱 - 质量光谱法。通过对五种临床重要性的念珠菌菌株进行微稀释测定,评估了抗真菌活性。Boldus精油的产率为0.32%,分析中鉴定出了十九种化合物,主要是阿辛迪尔(49.95%),o-甲基(13.45%)和桉树(9.71%)。所有测试的酵母菌菌株均对Boldus精油敏感,而C. guillermondi是最敏感的,最小抑制浓度(MIC)值为8 µg/ml,是氟康唑和伊曲康唑表现出的16 µg/ml的MIC值的16 µg/ml。这些结果表明,Boldus P. p. boldus精油可以自由形式或针对致病性酵母的制剂用作天然抗真菌剂。关键字:精油; Peumus boldus;念珠菌; assaridol; Candida Guillermondi Resumen:El objetivo de este este fue Resjosignar lacomposiciónquímicay la avipidad antifidadantifúngicadel aceite esencial esencial extraimialextrairídode hojas de hojas de peumus de peumus de peumus del secano del secano costostero costostero costosto de chile。el aceite esencial secaracterizóporcromatografíade as acoplada asepectrometríade Masas。la actividadantifúngicaseevaluóóunemanayodeMicrodiluciónfrentea cinco cepas de candida de clientanciaclínica。estos usparados sugieren que el aceite esencial de p. bolduspodría利用como como代理人antifúngico天然eN ema libre o en una una una unaformulaciónconta conta conta levaduraspatógenas。Boldus的精油以0.32%的产率获得,在其分析中,有19种化合物,主要是阿辛迪尔(49.95%),O-Cimeno(13.45%)和桉树(9.71%)。 div>所有分析的酵母菌菌株均对Boldus P. boldus的精油敏感,是最敏感的C. guillermondi,最小抑制浓度值(CIM)为8 µg/ml,比Fluconazole和Itchraconazole显示的16 µg/ml的CIM值低两倍。 div>关键字:精油; Peumus boldus;念珠菌 div>; assaridol;念珠菌。 div>

在卫生医院 - 苏迪亚阿拉伯2020- 2022年,与医疗保健相关的念珠菌爆发概述;回顾性多中心研究

常见的主要头痛,偏头痛的特征是中度至重度头痛的发作,持续4至72 h。头痛通常会敲打和单侧,并且经常伴有恶心,恐惧症和/或恐惧症。根据评论,慢性偏头痛的偏头痛攻击中有2.5%的攻击率在全球范围内偏头痛[1]。偏头痛影响全球超过十亿人口,东南亚的患病率最高(25%-35%),中国最低的人(9%)[2]。术语,有证据表明,神经系统中的几种神经递质的异常释放,例如肝脏,5-羟色胺和血管活性肽,引起偏头痛攻击。这些释放会导致血管舒张,神经元激发异常和炎症反应增加[3,4]。在过去几年中,越来越多的研究已经揭示了饮食消费与偏头痛攻击的频率和开始之间存在很大的相关性[5-8]。例如,盐分高,维生素和矿物质(例如镁)的饮食可能会增加偏头痛的风险。维生素D是一种脂溶性维生素,其主要来源包括阳光暴露,食物摄入量和补充剂[9]。通过连接维生素D受体,该受体控制人体对钙和磷的摄入量和代谢,维生素D可保留骨骼健康[10]。结果,维生素D对于维持骨骼健康至关重要,可能会影响偏头痛的发展。fur-hoverore,越来越多的证据表明,维生素D可能会影响神经系统功能,例如控制神经元活性,减少发病反应并改变血管功能[11,12]。根据许多临床研究,补充维生素D的补充可能有助于减少偏头痛攻击的频率和强度[13-15]。因此,在本文中使用NHANES的数据评估了血液维生素D水平与偏头痛之间的可能相关性。

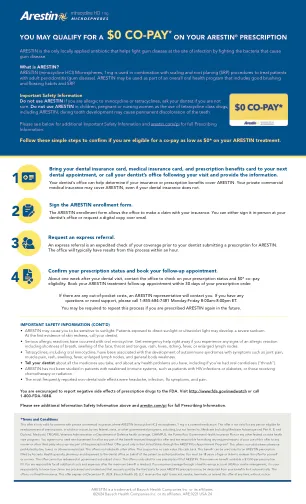

您可能有资格获得 0 美元共付费用*...

肌肉疼痛、皮疹、肿胀、发烧、淋巴结肿大和全身无力。• 告诉您的牙医您服用的所有药物以及您的任何健康问题,包括您是否患有口腔念珠菌病(“鹅口疮”)。• ARESTIN 尚未在免疫系统较弱的患者(如 HIV 感染或糖尿病患者)或接受治疗的患者中进行研究