XiaoMi-AI文件搜索系统

World File Search System1756-色直肠转移性FOLFOX6(修饰)(氟尿嘧啶黄利氏素奥沙利铂)和cetuxim | EVIQ

个体患者的状况包括但不限于治疗意图(治疗性与姑息治疗),抗癌方案(单一与联合疗法与化学疗法与化学疗法与免疫疗法),癌症的生物学,大小,大小,突变,转移酶的生物学(转移,转移,转移),其他相关副作用,临时性临时性,对患者的临时性,对临床效果进行了调整。指南和参考委员会共识。降低剂量适用于每个单独剂量,除非另有说明,否则不适用于治疗周期的总天数或持续时间。非血液学等级基于不良事件的共同术语标准(CTCAE),除非另有说明。肾脏和肝剂量修饰已在可能的情况下进行标准化。有关更多信息,请参见剂量注意事项和免责声明。

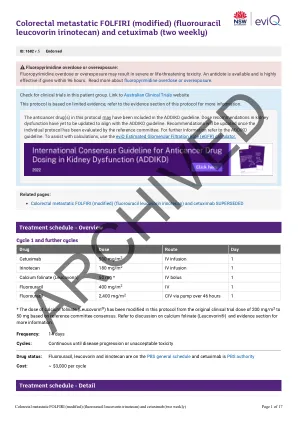

1682-结肠直肠转移性 FOLFIRI(改良)(氟尿嘧啶亚叶酸钙伊立替康)和西妥昔单抗 | eviQ

与联合疗法、化疗和免疫疗法相比)、癌症生物学(部位、大小、突变、转移)、其他治疗相关副作用、其他合并症、体能状态和患者偏好。建议的剂量调整基于临床试验结果、产品信息、已发布的指南和参考委员会共识。除非另有说明,否则剂量减少适用于每个单独的剂量,而不适用于总天数或治疗周期持续时间。除非另有说明,非血液学分级基于不良事件常用术语标准 (CTCAE)。肾脏和肝脏剂量调整已尽可能标准化。有关更多信息,请参阅剂量注意事项和免责声明。

药物名称:氟尿嘧啶

氟尿嘧啶是嘧啶尿嘧啶的类似物,因此可作为嘧啶拮抗剂。1 氟尿嘧啶有三种可能的作用机制。2 首先,氟尿嘧啶代谢物氟脱氧尿苷单磷酸 (FdUMP) 与尿嘧啶竞争与胸苷酸合成酶 (TS) 和叶酸辅因子结合。3 这会导致胸苷生成减少,从而导致 DNA 合成和修复减少,最终导致细胞增殖减少。亚叶酸钙 (甲酰四氢叶酸,甲酰-FH 4 ) 通过稳定 FdUMP 与 TS 的结合来增强氟尿嘧啶的作用。其次,氟尿嘧啶代谢物氟脱氧尿苷三磷酸 (FdUTP) 被掺入 DNA,从而干扰 DNA 复制。 2 最后,氟尿嘧啶代谢物氟尿苷-5-三磷酸 (FUTP) 被掺入 RNA 中,取代尿苷三磷酸 (UTP),产生假 RNA,干扰 RNA 加工和蛋白质合成。4 氟尿嘧啶是细胞周期特异性的(S 期)。3

叶酸偶联热敏聚合物颗粒用于将 5-氟尿嘧啶靶向递送至 CRC 细胞

摘要:结直肠癌是全球第四大常见癌症,也是第三大常见癌症,死亡率很高。最近,靶向药物输送系统因具有治疗效果高、不良事件显著减少等优势而受到越来越多的关注。在本报告中,我们描述了生物相容性和热响应性的 FA 结合 PHEA-b-PNIPAAm 共聚物作为输送 5-FU 的纳米载体。嵌段共聚物是使用 RAFT(可逆加成-断裂链转移)聚合获得的,并通过 SEC(尺寸排阻色谱法)、NMR(核磁共振)、UV-Vis(紫外-可见光)、FT-IR(傅里叶变换红外)光谱和 TGA(热重分析)等方法进行表征。纳米粒子由含有和不含有药物 5-氟尿嘧啶的聚合物形成,这通过 DLS(动态光散射)、zeta 电位测量和 TEM(透射电子显微镜)成像进行了确认。发现聚合物的浊点接近人体温度。最终,对聚合物载体作为药物输送系统进行了测试,以确保其安全性、兼容性和结直肠癌细胞 (CRC) 的靶向性。生物学评估表明与代表性宿主细胞具有高度兼容性。此外,它表明所提出的纳米系统可能具有作为 5-FU 诱导的单核细胞减少症、心脏毒性和其他化疗相关疾病的缓解剂的治疗潜力。此外,结果显示与药物相比,对癌细胞的细胞毒性增加,包括具有耐药表型的细胞系。此外,合成载体诱导经处理的 CRC 细胞凋亡和坏死的能力已得到证实。毫无疑问,结直肠癌治疗的现状有望为未来提供解决方案,克服当前此类癌症治疗方案的常规局限性,改善患者的生活质量。

开发用于递送 5-氟尿嘧啶的靶向磁性膨润土纳米载体

摘要:本研究旨在开发一种新型载5-氟尿嘧啶(5-FU)磁铁矿膨润土纳米载体,用于靶向抗癌药物输送,以获得最有利的治疗反应,并提供有效和安全的体外抗癌治疗。通过静电相互作用反应将氧化铁在膨润土中功能化,形成磁铁矿膨润土纳米粒子。生物素的靶向配体与谷胱甘肽的交联剂结合,在磁铁矿膨润土中形成生物素化的谷胱甘肽。利用不同的分析技术对合成的纳米载体体系进行表征。根据Scherrer方程,载体和载5-FU的载体的平均粒径为31nm。在SEM分析中,载5-FU和未载5-FU的载体分别形成片状和针状和花状结构。磁铁矿膨润土纳米载体中的5-氟尿嘧啶的负载量为59.0%,包封率为72.13%。研究了载有 5-FU 的纳米载体在肺癌细胞 (A549) 中的体外细胞毒性作用。合成的载有 5-FU 的纳米载体在肺癌 A549 细胞中表现出细胞毒性和细胞凋亡增加。因此,结果表明,载有 5-FU 的磁铁矿膨润土具有强大的体外抗癌和抗氧化活性,可作为肺癌治疗的潜在药物载体。

5-氟尿嘧啶和喜树碱双药物二肽结合物的自组装

使用基于纳米技术的载体递送抗癌药物组合已成为有效治疗癌症的重要策略。1,2 纳米级尺寸的递送载体还受益于增强渗透性和保留 (EPR) 效应,这使得药物能够选择性地递送到肿瘤细胞中。3 联合疗法可以协同多种药物作用机制,降低全身毒性并抑制耐药性。4-6 协调多种治疗剂细胞摄取的一种策略依赖于封装在单个递送载体中,例如脂质体或聚合物纳米颗粒。7-9 然而,使用具有不同物理化学特性(例如大小、电荷和/或溶解度)的药物来配制这些系统一直很困难,并且通常会产生表现出不可预测的释放速率和不协调的药物生物分布的系统。10 共价

阿帕替尼联合 5-氟尿嘧啶作为转移性结直肠癌的三线或后续治疗选择:一项 II 期单臂前瞻性研究

癌症因其高发病率和高死亡率,是全球主要的公共卫生问题,结直肠癌近年来已成为主要的癌症类型(1,2)。根据2018年全球癌症监测数据,中国新发癌症病例约430万,其中结直肠癌位居第二,占新发癌症病例的12.2%(1)。约25%的结直肠癌患者在诊断时患有转移性疾病(3)。转移性结直肠癌(mCRC)的治疗建议包括单一或联合化疗[5-氟尿嘧啶(5-FU)、卡培他滨、奥沙利铂和伊立替康],联合或不联合靶向治疗(贝伐单抗和西妥昔单抗)(4)。这些方案通常用于一线和二线治疗。对于一线和二线标准疗法失败的患者,三线治疗选择非常有限。

2021; 12(16): 4862-4872。doi: 10.7150/jca.58846 研究论文 外泌体IDH1增强结直肠癌细胞对5-氟尿嘧啶的耐药性

化疗耐药对结直肠癌的临床治疗提出了挑战,亟待解决。异柠檬酸脱氢酶1(IDH1)是参与葡萄糖代谢的关键酶,介导肿瘤的恶性转化。但IDH1参与结直肠癌细胞增殖和诱导耐药的机制尚不清楚。本研究发现IDH1在人结直肠癌组织中高表达,可以用来指示高级别肿瘤。通过体外基因过表达和敲低研究IDH1是否促进结直肠癌细胞系HCT8的增殖和对5氟尿嘧啶(5FU)的耐药性。进一步研究表明,5FU耐药细胞系HCT8FU分泌含有高水平IDH1蛋白的外泌体,来自5FU耐药细胞的外泌体IDH1增强了5FU敏感细胞的耐药性。代谢分析显示,来自5FU耐药细胞的外泌体促进IDH1介导的NADPH水平下降,这与结直肠癌细胞5FU耐药性的产生有关。因此,外泌体IDH1可能是结直肠癌化疗耐药性的传递者和驱动者,也是潜在的化疗靶点。

奥沙利铂联合 5-氟尿嘧啶或卡培他滨对转移性结直肠癌患者循环和影像生物标志物的影响:一项前瞻性生物标志物研究

方法:一项单中心、前瞻性、生物标志物驱动的研究。符合条件的患者包括那些被诊断为肝转移性结肠直肠癌并计划接受一线奥沙利铂加 5-氟尿嘧啶或卡培他滨治疗的患者。患者接受配对血液采样和磁共振成像 (MRI) 检查,生物标志物与无进展生存期 (PFS) 和总生存期 (OS) 相关。结果:20 名患者被招募参与研究。数据显示,从治疗前到第 2 周期第 2 天,化疗显著降低了循环肿瘤细胞的数量以及 Ang1、Ang2、VEGF-A、VEGF-C 和 VEGF-D 的循环浓度。循环浓度的变化与 PFS 或 OS 无关。平均而言,从治疗前到第 2 周期第 2 天,MRI 灌注/通透性参数 K trans 在细胞毒性化疗后有所增加,并且这种增加与更差的 OS 相关(HR 1.099,95%CI 1.01 – 1.20,p = 0.025)。

尿嘧啶和 5-氟尿嘧啶杂化物作为潜在抗癌剂的最新进展:综述

癌症是全球最可怕的疾病,也是第二大死亡原因。为了设计出有效的分子来应对这一主要死亡原因,人们一直在不断研发。为了降低毒性水平并提高药物对癌症靶标的选择性,杂合分子的开发已成为研究的中心,科学家们正在不懈努力地开发这种与之前的发展无可比拟的杂合分子。杂环部分尿嘧啶及其许多衍生物已被证实是有前途的抗癌剂。此外,尿嘧啶和 5-氟尿嘧啶 (5-FU) 与不同药效团的偶联已被证明是一种极好的抗癌策略。因此,本综述旨在集体介绍所有早期和最近的尿嘧啶和 5-FU 杂合体的发展,据报道这些杂合体具有显著的抗癌特性。我们可以确信,本文可以作为进一步开发尿嘧啶和 5-FU 混合物的基础,并必将激励药物化学家生产出独特的抗癌药物。