XiaoMi-AI文件搜索系统

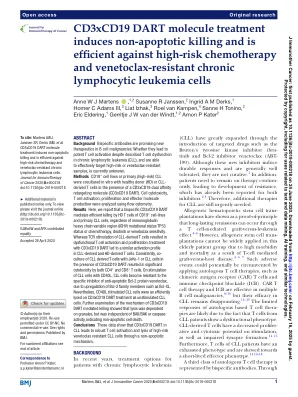

World File Search SystemCD3xCD19 DART 分子治疗诱导非

摘要背景双特异性抗体是治疗 B 细胞恶性肿瘤的有前途的新型疗法。目前尚不清楚它们是否会导致强大的 T 细胞活化(尽管慢性淋巴细胞白血病 (CLL) 中存在描述的 T 细胞功能障碍),并且能够有效靶向高危或维奈克拉耐药样本。方法在 CD3xCD19 双亲和力重靶向分子 (CD3xCD19 DART) 存在下,将 CD19 + 细胞系或原发性(高危)CLL 与健康供体 (HD) 或 CLL 衍生的 T 细胞体外共培养。使用流式细胞术分析细胞毒性、T 细胞活化、增殖和效应分子产生。结果在此,我们报告双特异性 CD3xCD19 DART 介导 HD T 细胞有效杀死 CD19 + 细胞系和原发性 CLL 细胞,无论免疫球蛋白重链可变区 (IGHV) 突变状态 TP53 状态或化疗、依鲁替尼或维奈克拉敏感性如何。尽管 TCR 刺激 CLL 衍生的 T 细胞会导致 T 细胞活化和增殖功能障碍,但用 CD3xCD19 DART 治疗会导致 CLL 衍生和 HD 衍生的 T 细胞出现类似的活化特征。一致地,在 CD3xCD19 DART 存在下,CLL 衍生的 T 细胞与 JeKo-1 或 CLL 细胞共培养会导致 CD4 + 和 CD8 + T 细胞均产生显著的细胞毒性。用 CD40L 刺激 CLL 细胞后,由于 Bcl-2 家族成员(如 Bcl-XL)的上调,CLL 细胞对抗凋亡 Bcl-2 蛋白 venetoclax 的特定抑制剂产生了耐药性。尽管如此,CD40L 刺激的 CLL 细胞在 CD3xCD19 DART 治疗中裂解的效率与未刺激的 CLL 细胞一样高。进一步研究 CD3xCD19 DART 介导杀伤机制表明,裂解依赖于颗粒,但与 BAX/BAK 或 caspase 活性无关,表明细胞死亡为非凋亡性。结论这些数据表明,CLL 中的 CD3xCD19 DART 通过非凋亡机制导致强效 T 细胞活化和高风险维奈克拉耐药 CLL 细胞裂解。

通过非二元治疗和效果的因果关系的概率

事实证明,因果关系的概率在现代决策中至关重要。本文涉及估计治疗和效果不是二元时因果关系概率的问题。珍珠定义了因果关系的二进制概率,例如必要性和充分性的概率(PNS),足够的概率(PS)和必要性的概率(PN)。tian和Pearl随后使用实验和观察数据得出了这些因果关系的尖锐边界。在本文中,我们定义并为各种因果关系的概率提供了理论上的界限,并提供了多价处理和效果。我们进一步讨论了示例,我们的界限指导实际决策并使用仿真研究来评估各种数据组合的界限的信息。

理事会关于人工智能的第 8 号建议(非官方翻译)

c) 人工智能参与者应根据其角色、环境和能力,持续对人工智能系统生命周期的每个阶段应用系统的风险管理方法,并在适当情况下采取负责任的商业实践来应对与人工智能系统相关的风险,包括通过不同人工智能参与者、人工智能知识和人工智能资源提供者、人工智能系统用户和其他利益相关者之间的合作。风险包括与人权相关的风险,例如安全、保障和隐私、劳工权利和知识产权,以及有害偏见。

超声联合载药微泡改善肿瘤微环境增强免疫疗效的研究进展*

免疫检查点分子阻断剂 ( immune checkpoint blockade , ICB ) 是肿瘤免疫治疗的有效策略之一 , 其中靶向程序 性死亡受体 -1 ( programmed death receptor-1 , PD-1 ) / 程 序性死亡配体 -1 ( programmed death-ligand 1 , PD-L1 ) 的单克隆抗体主要在 TME 中发挥调节免疫细胞功能 的作用。 CD8 + T 细胞是抗肿瘤反应中极具破坏性的 免疫效应细胞群 , 其浸润到 TME 的密度是影响免疫 检查点阻断治疗结果的预测指标 [ 18 ] 。研究表明 , PD- 1/PD-L1 检查点抑制剂与化疗药物联合使用是治疗晚 期非小细胞肺癌的有效方法 , 然而其在肝癌 、 前列腺 癌等实体肿瘤中效果并不理想 [ 19 ] 。为了增强 PD-L1 抗体免疫治疗疗效 , Li 等 [ 20 ] 开发了一种偶联抗 PD- L1 单克隆抗体和负载多西紫杉醇 ( docetaxel , DTX ) 多 功能微泡系统 , 联合超声空化效应增加肿瘤细胞的凋 亡率和 G2-M 阻滞率 , 还可以通过促进 CD8 + T 和 CD4 + T 细胞的增殖 、 降低细胞因子 VEGF 和 TGF-β 的水平来增强抗肿瘤作用。为了提高 PD-L1 抗体在 肝癌中的治疗效果 , Liu 等 [ 21 ] 设计了一种携带 PD-L1 抗体和二氢卟吩 e6 ( chlorin e6 , Ce6 ) 的靶向纳米药物 递送系统 , 该类靶向纳泡可通过 PD-L1 抗体主动靶向 作用 , 促进 Ce6 在肿瘤部位的聚集与释放 , 并通过超 声介导 Ce6 声敏效应促进肿瘤细胞凋亡 、 诱导肿瘤细 胞发生免疫原性死亡 , 同时通过 PD-L1 抗体对 PD- 1/PD-L1 信号通路的阻断促进 CD8 + T 在肿瘤组织中 浸润 , 两者协同发挥抗肿瘤免疫反应。为了增强肿瘤 内部免疫细胞渗透 , Wang 等 [ 22 ] 提出一种将 PD-L1 靶 向的 IL-15 mRNA 纳米疗法和 UTMD 结合的治疗策 略 , 通过声孔效应特异性地将 IL-15mRNA 转染到肿 瘤细胞中 , 激活 IL-15 相关的免疫效应细胞 , 同时阻 断 PD-1/PD-L1 通路 、 诱导免疫原性死亡进而启动强 大的全身免疫反应。 3.3 超声联合载药微泡调节 TME 免疫抑制状态

非物质化处方和治疗计划

将提醒以邮件附件的形式(而不是文本形式)发送至受助人指定的普通电子邮件地址或认证电子邮件地址; 通过短信或允许交换消息和图像的手机应用程序发送电子处方号(NRE),其中患者向开处方的医生提供手机号码; 通过电话向患者告知电子处方号 (NRE)。需要注意的是,该方法可以在剩余基础上使用,在这种情况下,邀请医生确保尽职调查,旨在确定患者在电话通信中正确转录 NRE; 当患者激活电子健康记录时,电子处方将被插入到 FSE 本身,作为纸质提醒的替代工具。

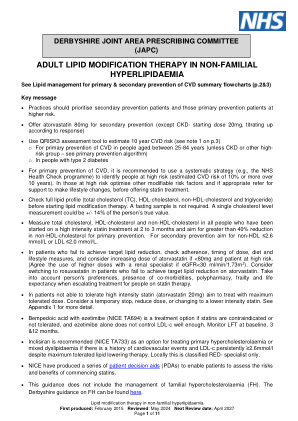

非成人脂质修饰治疗...

注 1- QRISK 3 在嵌入 QRISK2 的电子临床系统使用 QRISK3 更新之前,可能需要使用 QRISK2。在评估以下风险时使用 QRISK 3(必要时在线): • 服用皮质类固醇或非典型抗精神病药物的人或 • 患有系统性红斑狼疮、偏头痛、严重精神疾病或勃起功能障碍的人 考虑使用终生风险工具(如 QRISK3-lifetime)来指导关于 CVD 风险的讨论并鼓励改变生活方式,特别是对于 10 年 QRISK3 评分低于 10% 的人,以及 40 岁以下有 CVD 风险因素的人。注 2 - NICE CG181(2023 年 5 月更新)建议 - 如果患者有服用他汀类药物的知情偏好或担心风险可能被低估,不要仅仅因为患者的 10 年 QRISK3 评分低于 10% 就排除使用 20 毫克阿托伐他汀治疗 CVD 的一级预防。CKD 患者的二级预防

非小细胞肺癌靶向治疗新进展

非小细胞肺癌(NSCLC)的高发病率和死亡率一直是威胁人民健康的重大威胁。随着非小细胞肺癌致癌驱动因素的识别和靶向药物的临床应用,非小细胞肺癌患者的预后大大改善。然而,在大量非小细胞肺癌病例中,致癌驱动因素是未知的。识别基因改变对于NSCLC的有效个体化治疗至关重要。此外,靶向药物难以在临床上应用,癌症药物耐药性是限制靶向药物疗效和应用不可避免的障碍。本综述介绍了靶向药物耐药机制和新发现的非小细胞肺癌靶点(例如 KRAS G12C、NGR、DDR、CLIP1-LTK、PELP1、STK11/LKB1、NFE2L2/KEAP1、RICTOR、PTEN、RASGRF1、LINE-1 和 SphK1)。对这些机制和靶点的研究将推动非小细胞肺癌的个体化治疗,以产生更好的结果。

针对晚期非...的相关检测和治疗实践

摘要背景:由肿瘤临床医生、美国癌症协会国家肺癌圆桌会议 (NLCRT)、LUNGevity、GO 2 肺癌基金会和 ROS1 代表组成的 ASCO 工作组旨在:描述美国肿瘤学家对晚期非小细胞肺癌 (NSCLC) 的生物标志物排序和治疗实践;确定生物标志物检测的障碍;并了解延迟对治疗决策的影响。方法:我们向 2374 名 ASCO 成员开展了一项调查,针对美国胸外科和普通肿瘤学家。结果:我们分析了 170 份符合条件的回复。对于非鳞状 NSCLC,97% 的受访者报告订购了 EGFR、ALK、ROS1 和 BRAF 测试。据报道,学术机构的 MET 、 RET 和 NTRK 检测率高于社区机构,而胸部肿瘤科医生的 MET 、 RET 和 NTRK 检测率高于全科医生。大多数

长非的功能作用和治疗潜力...

长链非编码 RNA (lncRNA) 是长度超过 200 个核苷酸且不会翻译成蛋白质的 RNA。众所周知,小的非编码 RNA,例如微小 RNA (miRNA),可调节基因表达并在胆管病中发挥重要作用。最近的研究表明,lncRNA 也可能在胆管病的病理生理学中发挥关键作用。胆管病患者通常在晚期发展为胆管癌 (CCA),这是一种胆管细胞衍生的癌症。胆管细胞是治疗胆管病和 CCA 发展的主要目标。先前的研究表明,胆管病或 CCA 组织的肝脏中 lncRNA 的表达水平发生了改变。一些 lncRNA 通过抑制导致肝病或胆管疾病进展的 miRNA 的功能来调节基因表达,这表明 lncRNA 可能是这些疾病的新治疗靶点。本综述总结了目前对 lncRNA 在胆管疾病中的功能作用的理解,并探索了它们作为新疗法的潜力。

两种中西医结合治疗方法对糖尿病围手术期患者治疗依从性的对比研究

引言:本研究旨在比较两种中西医结合方法对寒凝血瘀型糖尿病周围神经病变(DPN)患者的治疗满意度和依从性。材料与方法:选择某院泌尿外科最常见的糖尿病周围神经病变寒凝血瘀型远端对称性多发性神经病变(DSPN)患者120例,随机分为对照组(60例)和观察组(60例)分别给予糖痹灵中药外敷治疗和糖痹灵加减中药(糖痹灵中药与泥灸基质混合)外敷治疗。两组患者在外敷药液的同时均使用TDP治疗仪进行治疗。治疗3个疗程(14天/疗程)后以中医评分评定疗效,并通过调查问卷比较两组治疗依从性。结果:加味中药外敷药后,两组患者的中药成型、清除程度及症状均得到改善,观察组有效率91.7%高于对照组(86.7%);观察组治疗依从性高于对照组,差异有统计学意义(p<0.05)。结论:加味糖痹灵中药外敷药提高了DPN患者治疗的依从性和满意度,有效改善了患者下肢疼痛、麻木症状,值得推广。