XiaoMi-AI文件搜索系统

World File Search System用CFRP

世界各地的钢结构都容易在其使用寿命期内恶化。这种恶化可以分别由疲劳负荷和极端天气条件引起的裂缝和腐蚀引起的钢构件的潜在强度和刚度。此外,在设计和施工阶段可能会出现缺陷。进行钢结构改造的常规方法是使用焊缝或螺栓连接到结构的钢板[1]。但是,这种方法呈现出缺点,包括焊接施加的残余应力,这可能会对结构造成新的损害[2,3]。此外,钢板容易受到腐蚀的影响,其重量重量在安装过程中构成了挑战[4,5]。另外,将外部粘结碳纤维增强聚合物(CFRP)的应用可以提供耐用的解决方案来应对这些挑战[6,7]。CFRP材料的高强度重量比和耐腐蚀性在选择改造钢组件的选择中具有重要作用[8-10]。近年来,高级复合材料的应用在改造民用基础设施方面已获得接受。在这些类型的材料中,CFRP和石墨纤维增强聚合物(GFRP)已得到很好的确定[11]。但是,由于其强度较高,CFRP表现出优于GFRP的优势。研究表明,CFRP改造系统可以有效地增强钢构件的弯曲能力并延长其疲劳寿命[4,12 - 32]。CFRP根据其弹性模量分类为低模量(LM),正常模量(NM)或中间模量(IM),高模量(HM)和超高模量(UHM)。没有一种一致的方法来表征每个类别的弹性模量范围。但是,它可以相对于表1所示的钢弹性模量表示[33]。

钢结构延性设计

本作品按“原样”提供。麦格劳-希尔及其许可人对作品的准确性、充分性或完整性以及使用作品所获得的结果不作任何保证或担保,包括可通过作品 VlA 超链接或其他方式访问的任何信息,并明确否认任何明示或暗示的担保,包括但不限于适销性或特定用途适用性的暗示担保。麦格劳-希尔及其许可人不保证或担保作品中包含的功能将满足您的要求,也不保证其运行不会中断或无错误。对于作品中任何不准确、错误或遗漏(无论原因如何),或由此造成的任何损害,McGraw-Hili 或其许可人均不对您或任何其他人承担责任。McGraw-Hili 对通过作品获取的任何信息的内容不承担任何责任。在任何情况下,McGraw-Hili 和/或其许可人均不对因使用或无法使用作品而造成的任何间接、偶然、特殊、惩罚性、后果性或类似损害承担责任,即使他们中的任何人已被告知有此类损害的可能性。此责任限制适用于任何索赔或原因,无论此类索赔或原因源于合同、侵权或其他原因。

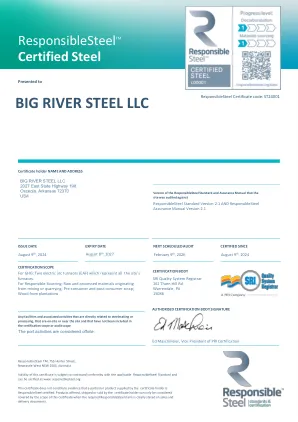

大河钢有限责任公司

可以在自愿的基础上申请根据责任标准进行评估。符合标准的一致性由独立认证机构和审核员验证。他们研究了网站提供的文档,审查网站上的相关媒体和科学出版物,访问网站以亲眼目睹运营,并采访网站管理,流程所有者,购物者工人以及当局,社区和民间社会代表等外部利益相关者。评估总结在由独立保证小组审查的审计报告中。仅当该小组对审计质量和结果报告满意时,才能认证具有正面认证建议的站点。责任级别的“核心”和“进度级别”证书有效期为三年,经过认证的站点必须在18个月后通过监视审核,然后进行重新认证审核才能保持认证。在保证手册中列出了确保符合标准的规则和过程,并符合ISEAL联盟设定的良好实践保证守则。

JSW Steel 2021-22 年度报告

与此同时,当印度面临严重的医用级氧气短缺时,我们通过从我们的工厂向医疗机构供应液氧,并在我们的工厂附近设立 COVID 护理设施来支持政府的努力。全球最大规模的疫苗接种活动在印度成功开展,2021-22 财年下半年的市场情绪迅速改善,我们将重点重新转向国内市场。我们的产能利用率保持在 89% 的高位,并实现了创纪录的钢铁产量。我们继续将投资组合中的增值和特殊产品 (VASP) 作为重点,2021-22 财年我们 60% 的销售额来自 VASP。我们于年内启动了 Dolvi 的 5 MTPA 扩建项目,这是印度钢铁行业有史以来规模最大的单期扩建项目,包括印度最大的高炉和钢熔炼车间。大宗商品通胀影响了我们的成本结构,2022 年 3 月焦煤价格达到每吨 670 美元(离岸价澳大利亚),能源价格也处于高位。在钢铁价格上涨的同时,我们也专注于成本效率举措以保护利润率。

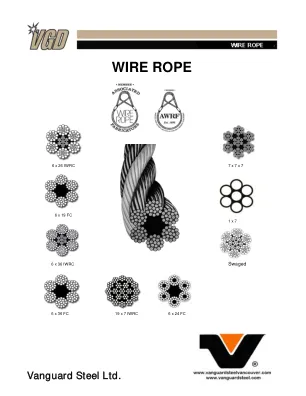

钢丝绳 - Vanguard Steel Ltd

为防止摩擦和腐蚀,在钢丝绳生产过程中,对单根钢丝和股线进行适当的润滑非常重要。如果钢丝绳使用频繁或储存时间较长,则可能需要在现场进行额外的润滑。润滑类型取决于钢丝绳的用途:A-1 和 A-2 型:凡士林基润滑剂,用于轻型和中型应用;B 型:石油基润滑剂,用于更严苛的应用(如建筑);C 型:沥青基润滑剂,通常用于非旋转钢丝绳;为防止过早腐蚀,无涂层钢丝绳(通常称为“亮色”或“黑色”)的单根钢丝在成品尺寸下进行热浸镀锌。然而,这会使钢丝绳的断裂强度比同类亮色钢丝绳降低约 10%。当钢丝绳受到盐水、各种酸等严重腐蚀性元素的影响时,可能必须考虑使用不锈钢绳。

01 Final PDF.cdr - 塔塔钢铁

安永会计师事务所塔塔钢铁有限公司 (Tata Steel Limited,简称“公司”) 聘请安永会计师事务所 (EY) 为其 2007-2008 财年的企业可持续发展报告提供独立鉴证。公司管理层负责报告内容、关键问题的确定、与利益相关者的互动及其呈现方式。安永的责任是按照鉴证范围中所述对报告内容提供独立鉴证。我们仅对公司管理层履行鉴证活动的责任,并遵守与公司商定的职权范围。因此,我们不接受或承担任何其他目的或任何其他个人或组织的任何责任。任何此类第三方对本报告的依赖均由其自行承担风险。鉴证报告不应作为解释公司整体业绩的依据,但下文范围内提到的方面除外。

钢结构特性和抗震评估...

图片列表 v 表格列表 vi 出版物 xii 致谢 xiv 摘要 xv 第 1 章:引言 1 第 2 章:工业厂房风险分析 8 2.1 引言 8 2.2 外部事件的选择 9 2.3 风险评估:方法 14 2.4 地震危险性分析 15 2.4.1 确定性地震危险性分析 (DSHA) 16 2.4.2 概率地震危险性分析 (PSHA) 17 2.4.3 震源识别 19 2.4.4 地震复发关系 20 2.4.5 地面运动衰减关系 21 2.5 构件的结构分析和易碎性 23 2.5.1 厂房设施分析 27 2.5.2结构系统 28 2.5.3 故障模式特性 31 2.5.4 部件的易碎性 36 2.6 工厂系统和事故序列分析 41 2.6.1 归纳法 41 2.6.2 演绎法 43 2.6.3 故障树 44 2.7 后果分析 45 2.7.1 源模型 46 2.7.2 扩散模型 51 2.7.3 爆炸和火灾 53 第 3 章:工业设施特性 60 3.1 简介 60

1997v02.pdf - 美国钢结构协会

在过去的几个月中,许多读者可能已经注意到(我希望!)《现代钢结构》对桥梁和钢桥问题的报道有所增加。自 10 月以来,每期都有桥梁专题,我们还增加了“桥梁穿越”作为月刊。我希望每个人都喜欢增加的桥梁报道,并希望听到您的反应(传真:3121670-5403;电子邮件:melnick@a iscmail.co m)。大部分变化是由国家钢桥联盟推动的,该联盟是 A1SC 的一个部门,是美国所有钢桥相关活动的“伞状”组织,参与者包括钢铁生产商、制造商、业主、设计师、总承包商和安装商——基本上是所有对设计和建造钢桥感兴趣的人。它的使命是通过市场营销、技术改进、教育和立法行动来增加钢桥的市场份额,其统计数据有助于为 MS 撰写有关桥梁设计和施工的文章。有关 NSBA 的更多信息,请联系执行董事 Arun Shirol(电话:6121537-7073;传真:6121537-4997;电子邮件:shirole@aiscman il. com)。

SSC-352 海洋结构钢韧性...

船舶结构委员会赞助开发了一个数据库,涵盖用于海洋应用的钢材的韧性。努力的重点是识别和获取包含定量韧性数据的数据源,并根据这些数据开发一个记录完好的计算机化数据库,供广大工程师和材料科学家使用。其中包括来自材料供应商的原始数据以及来自各种组织发表的论文和技术“报告的数据。主要关注拉伸、夏比 V 型缺口棒冲击值、断裂韧性 (JIc)、NDTT 和 DT 能量;如果同一批次的材料有其他韧性参数,则包括这些参数。材料包括代表赞助机构的项目技术委员会““确定的钢材。数据库中包含了大约 1000 条记录,代表了大约 10,000 次 &leven 钢测试。现已存在标准程序,可以有效地添加其他合金和性能的数据。