XiaoMi-AI文件搜索系统

World File Search System辉光放电发射光谱法

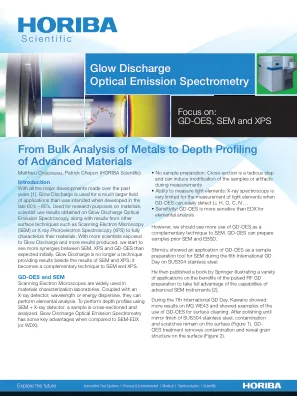

结论 辉光放电发射光谱法在过去几年中经历了多个重要步骤,开发了多种硬件功能和附件 - 脉冲射频发生器、UFS、DiP、锂钟 - 为先进材料的表征开辟了道路。GD-OES 现在与其他技术(如 SEM 和 XPS)一起使用,一些团队正在探索通过利用每种技术的优势更好地结合使用所有这些技术的潜力。辉光放电是 SEM 和 XPS 的补充工具,不仅提供更多信息,还能够直接与这些技术交互以提高其易用性。我们了解辉光放电如何与 SEM 表征相互作用并帮助 SEM 表征。我们仍处于辉光放电和 XPS 的探索期。目前的研究针对特定材料,但将这两种技术结合起来的潜力很大,更多的时间应该会揭示该技术的全部潜力以及科学家的整体利益。

辉光放电发射光谱法

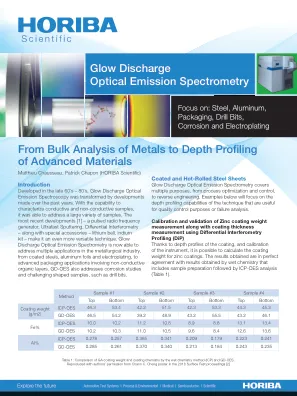

此后,尽管 1970 年首次发布的深度剖析图是 GaAs 薄膜,但 GD-OES 技术在金属行业中得到了发展,现在广泛用于元素体分析和深度剖析,以表征导电金属涂层。然而,在过去十五年中,多种新仪器的发展扩大了 GD-OES 的应用领域,包括对先进材料的涂层和薄膜的表征,使其成为质量控制和工艺优化/监控的重要工具。辉光放电现在能够表征许多不同的材料,包括导电和非导电材料,涵盖从光伏(CIGS、钙钛矿……)到封装、从有机电子到储能(锂电池、燃料电池……)的广泛应用,并且是各种薄膜和厚膜沉积技术(等离子、电镀、阳极氧化等)的表征配套工具。GD-OES 也成为 XPS 和 SEM 的补充技术。

Element GD Plus 辉光放电质谱仪

Thermo Scientific™ Element GD Plus™ GD-MS 重新定义了先进高纯度固态材料的分析。对于高通量和超低 ppb 级检测限,Element GD Plus GD-MS 是常规和研究应用中进行批量样品分析和深度剖析的最方便和最强大的工具。

新型直流辉光放电等离子体装置的特性...

(DC-GDPAU)是一个直流辉光放电等离子体实验,由艾因夏姆斯大学(埃及)物理系设计、建立和运行。该实验的目的是通过将印刷电路板(PCB)暴露于等离子体来研究和改善它的某些特性。该装置由圆柱形放电室组成,其中固定有可移动的平行圆形铜电极(阴极和阳极)。它们之间的距离为12厘米。该等离子体实验在氩气的低压范围(0.15 - 0.70 Torr)下工作,最大直流电源为200 W。在两个电极之间每厘米处测量和计算了等离子体的帕申曲线和电等离子体参数(电流、伏特、功率、电阻)。此外,使用双朗缪尔探针获得了不同径向距离下的电子温度和离子密度。电子温度(KT e )保持稳定在6.58至10.44 eV范围内;而离子密度(ni )范围为0.91×10 10 cm −3 至1.79×10 10 cm −3 。采用数字光学显微镜(800倍)比较等离子体暴露前后对电路布局成形的影响。实验结果表明,等离子体暴露后电导率增加,铜箔表面的粘附力也有所改善。电导率的显著增加与样品表面的位置以及暴露时间直接相关。这表明所获得的结果对于开发用于不同微电子设备(如航天器上的设备)的PCB制造非常重要。

Thermo Scientific ELEMENT GD 辉光放电质谱...

• 快流、高功率辉光放电室 - 高溅射率缩短分析时间 - 卓越的灵敏度 • 先进的双聚焦质谱仪 - 高离子传输率和低背景噪声带来无与伦比的信噪比,实现亚 ppb 级检测限 - 高质量分辨率带来最高选择性和准确度:获得无可争议的分析结果的先决条件 • 超过 12 个数量级的自动检测系统 - 由于全自动检测器的线性动态范围超过 12 个数量级,因此可以在一次扫描内测定超痕量和基质元素 - 直接测定 IBR(离子束比)定量的基质元素 • 先进的软件套件,提高工作效率和易用性 - 所有参数的全计算机控制 - 全自动调谐、分析和数据评估 - LIMS 连接,具有自动数据传输 - 远程控制和诊断 - Microsoft ® Windows ® XP 操作系统

直流等离子源基础

摘要 典型的直流放电由一端的负阴极和另一端的正阳极组成,两者之间由充满气体的间隙隔开,放置在一个长玻璃圆筒内。阴极和阳极之间需要几百伏的电压来维持放电。两个电极之间形成的放电类型取决于工作气体的压力、工作气体的性质、施加的电压和放电的几何形状。我们讨论了放电的电流-电压特性以及辉光放电区形成的独特结构。直流辉光放电出现在 0.5 – 300 Pa 压力下的放电电流范围从 μ A 到 mA。我们讨论了在直流辉光放电中观察到的各种现象,包括阴极区域、正柱和条纹。直流辉光放电由由于离子轰击而从阴极靶发射的二次电子维持。几十年来,直流辉光放电一直被用作溅射源。然后它通常以受阻异常辉光放电的形式运行,所需施加的电压在 2 – 5 kV 范围内。通常,阴极靶(要沉积的材料)连接到负电压电源(直流或射频),并且基底支架面向靶。相对较高的工作压力(2 至 4 Pa 范围内)、高施加电压以及需要导电靶,限制了直流辉光放电作为溅射源的应用。为了降低放电电压并扩大工作压力范围,通过在阴极靶后面添加永磁体来施加磁场,增加靶附近电子的寿命。这种布置称为磁控溅射放电。介绍了磁控溅射放电的各种配置及其应用。此外,还简要讨论了直流放电在化学分析中的应用、彭宁放电和空心阴极放电及其一些应用。

真空电弧科学与技术手册

电弧可以定义为气体或蒸汽中两个电极之间的放电,其阴极电压降为气体或蒸汽的最小电离或最小激发电位的量级。电弧是一种自持放电,能够通过提供其自身的机制从负极发射电子来支持大电流。大自然自古以来就以闪电的形式为我们提供了电弧,但直到伏打电堆出现后,汉弗莱·戴维爵士才于 1810 年左右在实验室中首次研究了电弧。电弧可以由火花或辉光放电引发,也可以由两个带电电极之间的接触分离引发。当接触断开时,流过电极的电流会熔化并蒸发最后一个小接触点,留下金属蒸汽放电,如果外部电路的电阻较低,则该放电会发展成电弧。电弧可能存在于高气压或低气压的环境中,也可能只存在于其挥发电极的蒸汽中。大自然似乎从未预料到真空环境中会出现电弧。这是人类的发明。术语“真空弧”是错误的用词。真空弧的真正含义是真空环境中的金属蒸汽电弧。然而,由于真空弧这一术语很常用,并已被文献接受,因此它在这里保留下来,并成为本书的主题。真空弧燃烧在封闭的空间中,在点燃之前是高真空。这种电弧的一个特征是,在点燃后,如果能量密度足够高,它会通过消耗阴极(有时是阳极)产生自己的蒸汽。蒸汽被部分电离,提供导电等离子体以实现电极之间的电流传输。某些基本过程发生在所有类型的电放电中,包括电弧。这些单独的过程自大约 1900 年以来一直在研究。