机构名称:

¥ 1.0

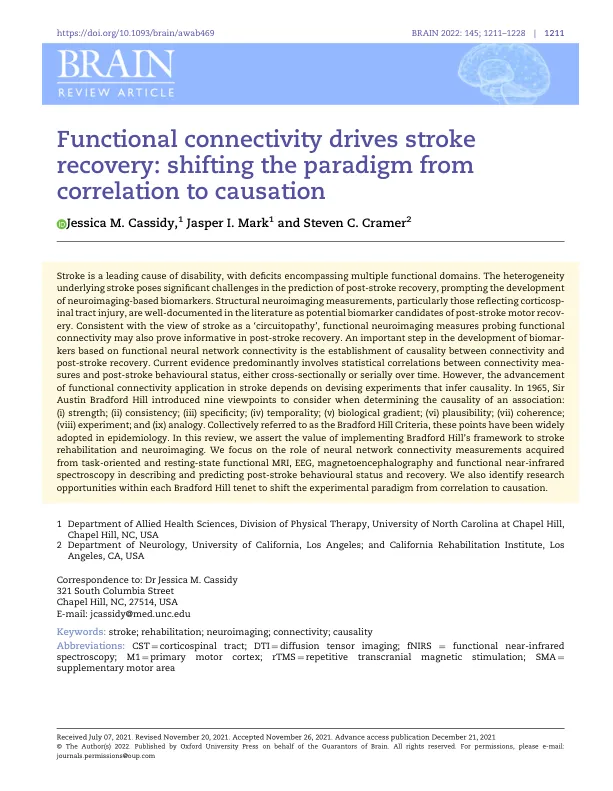

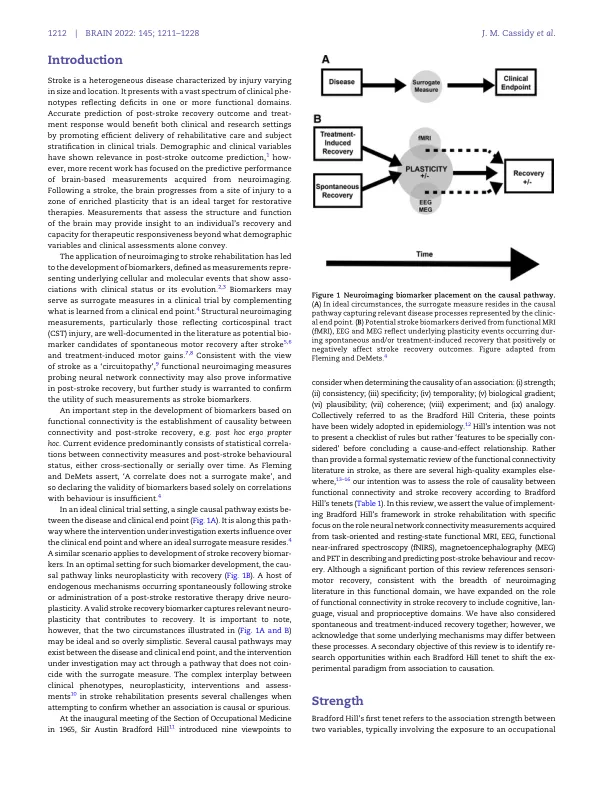

中风是导致残疾的主要原因,其缺陷涉及多个功能领域。中风的异质性对预测中风后恢复提出了重大挑战,从而促使人们开发基于神经影像学的生物标志物。结构神经影像学测量,特别是反映皮质脊髓束损伤的测量,在文献中已被充分证实是中风后运动恢复的潜在生物标志物候选者。与将中风视为“回路病变”的观点一致,探测功能连接的功能性神经影像学测量也可能对中风后恢复有所帮助。基于功能性神经网络连接性开发生物标志物的一个重要步骤是建立连接性和中风后恢复之间的因果关系。目前的证据主要涉及连接性测量和中风后行为状态之间的统计相关性,无论是横断面的还是随时间连续的。然而,功能连接在卒中应用的进步取决于设计推断因果关系的实验。1965 年,奥斯汀·布拉德福德·希尔爵士提出了确定关联因果关系时要考虑的九个观点:(i)强度;(ii)一致性;(iii)特异性;(iv)时间性;(v)生物梯度;(vi)合理性;(vii)连贯性;(viii)实验;(ix)类比。这些观点统称为布拉德福德·希尔标准,已在流行病学中得到广泛采用。在这篇评论中,我们主张将布拉德福德·希尔的框架应用于卒中康复和神经影像学。我们重点研究从任务导向和静息态功能性 MRI、EEG、脑磁图和功能性近红外光谱获得的神经网络连接测量在描述和预测卒中后行为状态和恢复中的作用。我们还在每个布拉德福德希尔原则中寻找研究机会,将实验范式从相关性转变为因果关系。

功能连接推动中风康复

主要关键词