机构名称:

¥ 5.0

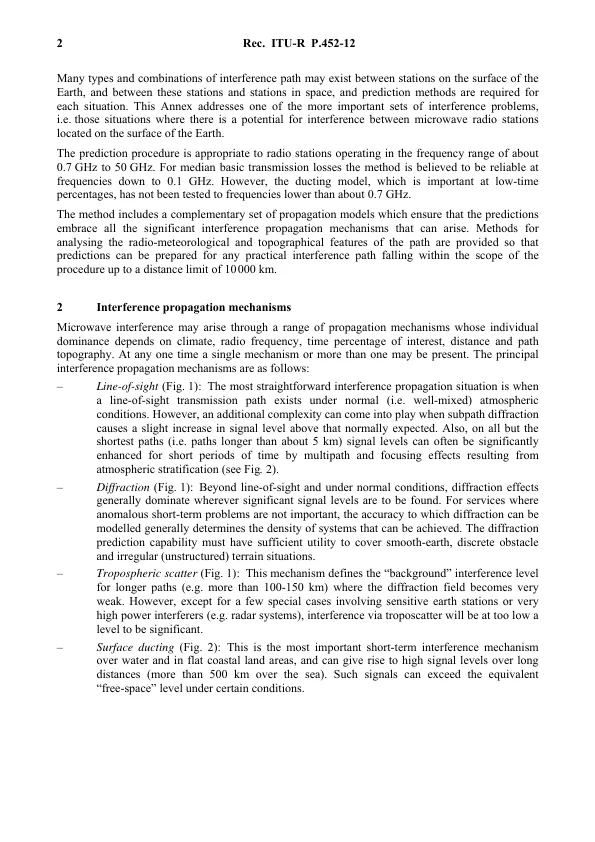

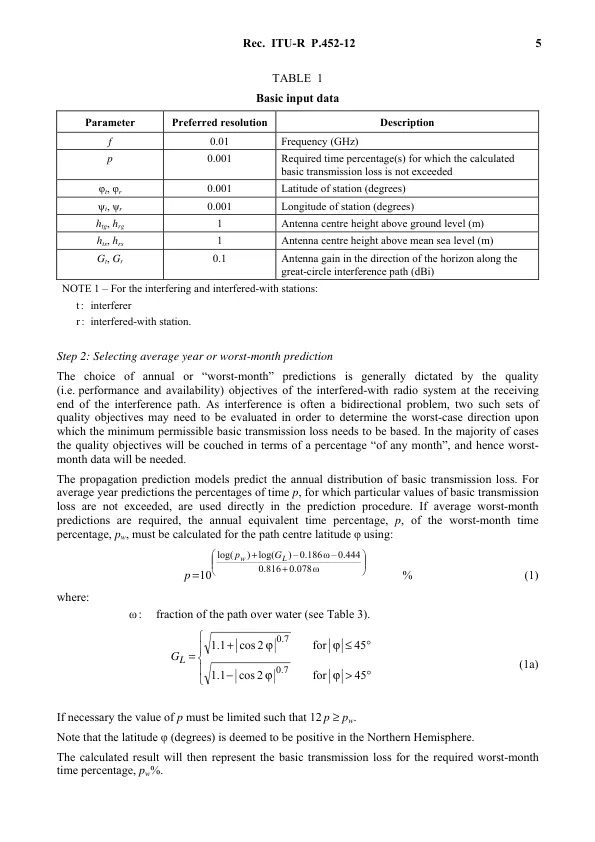

微波干扰可能通过一系列传播机制产生,这些机制各自的主导性取决于气候、无线电频率、感兴趣的时间百分比、距离和路径地形。在任何时候,可能存在一种或多种机制。主要干扰传播机制如下: – 视距(图1):最直接的干扰传播情况是在正常(即混合良好)大气条件下存在视距传输路径。但是,当子路径衍射导致信号电平略高于正常预期时,可能会产生额外的复杂性。此外,除了最短路径(即长度超过 5 公里的路径)之外,由于大气层结导致的多径和聚焦效应,信号电平通常可以在短时间内显著增强(见图2)。– 衍射(图1):在视线之外和正常条件下,衍射效应通常在存在显著信号电平的地方占主导地位。对于异常短期问题不重要的服务,衍射建模的精度通常决定了可以实现的系统密度。衍射预测能力必须具有足够的实用性,以覆盖光滑地球、离散障碍物和不规则(非结构化)地形情况。– 对流层散射(图1):此机制定义了较长路径(例如超过 100-150 公里)的“背景”干扰水平,此时衍射场变得非常弱。但是,除了涉及敏感地球站或非常高功率干扰源(例如雷达系统)的少数特殊情况外,通过对流层散射产生的干扰水平太低,不会产生重大影响。– 表面管道(图2):这是水面上和平坦沿海陆地区域最重要的短期干扰机制,可在长距离(海上 500 公里以上)产生高信号水平。在某些条件下,此类信号可能超过等效“自由空间”水平。