XiaoMi-AI文件搜索系统

World File Search System情感人工智能、伦理道德和日本香料 - 研究门户

摘要 本文评估了日本自现代性开始以来,即明治维新 (1868) 以来的日本主要哲学思想。本文认为,通过研究日本领先的现代性和伦理学哲学家(福泽谕吉、西田几多郎、西周和和辻哲郎),可以为人工智能伦理学提供具有全球价值的教训,他们每个人都与西方哲学传统密切相关。通过转向这些哲学家,我们可以从与人工智能相关的新兴技术的广泛个人主义和西方导向的伦理辩论中取得进展,通过引入社区、整体、真诚和心灵的概念。关于涉及分析、判断、学习和与人类情感互动的人工智能(情感人工智能),本文认为:(a)日本本身可能在内部更好地利用历史悠久的本土伦理思想,特别是当它适用于数据问题和与技术的关系时;但同时(b)在外部,西方和全球关于新兴技术的伦理讨论将从日本获得宝贵的见解。本文最后从日本现代哲学家那里提炼出四条伦理建议或香料,这些建议或香料与日本国家人工智能政策和国际论坛(如标准制定和全球人工智能伦理政策制定)的新兴技术背景有关。

印度科幻小说中的伦理思考

随着科学技术的飞速发展,伦理问题越来越多地占据了科学家和思想家的想象空间。具体来说,科幻小说涉及科学实验领域中迫在眉睫的道德和伦理问题。本研究对印度科幻小说中有关基因编辑的伦理困境的表现进行了批判性审查,特别关注莫汉·桑德拉·拉詹的短篇小说《克隆人的冒险》、曼朱拉·帕德马纳汗的《收获》、阿米塔夫·高什的《加尔各答染色体》和 SB·迪维亚的《机器性》。这些文本中对克隆和基因操作的探索是在当代科学进步和相关道德挑战的更广泛背景下分析的。本研究进一步探讨了这些作品对无节制的技术进步的潜在后果所提供的微妙视角。该研究强调了科学好奇心和道德责任之间的紧张关系,强调了这些虚构叙事与当代生物伦理讨论的相关性。通过对人物发展、叙事结构和主题深度的详细分析,该研究认为印度科幻小说不仅预见了未来的技术可能性,而且也是审视此类进步的伦理影响的重要平台。虽然这些文本是在印度哲学思想的范围内研究的,但它们也是伦理话语的有效宝库。

莫里斯·布朗肖的艺术与技术

技术变革对艺术、设计和媒体有着深远且常常出乎意料的影响。有时技术解放了艺术,丰富了设计品质。有时它会引起严重的个人和集体媒介感知问题。一次又一次,技术变革同时实现了这两个目标。这套新书系列从哲学角度探索和反思了新兴技术对我们的日常生活和日益非物质的技术文化条件的影响。该系列超越了传统的技术哲学和技术概念,提出了关于技术如何不断改变美、发明和交流的基本条件的新哲学思想。从对技术世界的新理解到对审美价值、图形和信息的新诠释,《技术》关注批判理论与表现、艺术、广播、印刷、技术谱系/历史、物质文化和数字技术之间的关系,以及我们对艺术、设计和媒体世界的哲学观点。本丛书以当代艺术、设计和媒体作品为重点,同时在技术哲学视角和跨学科贡献方面保持包容性。因为技术哲学对于现存的关于技术的艺术性、创造性和信息性方面的争论至关重要。《技术》系列丛书集中于当今不断发展的技术进步,但强调了视觉、设计主导和大众传媒的问题,以进一步了解它们经常结合的数字化转型手段。《技术》的编辑欢迎对专著和经过深思熟虑的编辑合集提出建议,以开辟新的研究途径。Ryan Bishop 和 Jussi Parikka 不得分发或转售。仅供个人使用。

通函第 200 号 - 促进教学实践和......

为遵循教学人员的职业自由,为了实施学院的教育过程,署名校长提出分析并同样促进所谓的“儿童哲学”(“儿童/青少年哲学”)的教学和形成性实践,以便在所有学校级别(幼儿园、小学、中学)的学院环境中采用。这是一个创新而独创的教育计划,或者更确切地说是“思想教育”,其目的不是教授哲学或仅仅传授知识,而是以培养一般推理能力为既定目标。 “儿童哲学”或“P4C”,也称“课程”,诞生于20世纪70年代末的美国,创始人是马修·利普曼,他希望实施一个源自杜威的、以哲学实践为中心的教育项目,以便在最小的孩子中也能形成一个研究社区。 P4C 课程不是通往哲学的入门之路,而是通往被理解为特殊认知方式的哲学思想和哲学思考的入门之路。它被加德纳、斯腾伯格等学者公认为目前国际上最完善的“思维教育”方案。 “儿童哲学”建立在精确的教育学和心理教育学坐标之上,并从人们可以学会思考的假设出发,并且这种“思想建构”过程总是通过共同的研究以“共同思想”的形式发生。因此,这并不意味着要把哲学家的观点、故事和思想背诵下来并让人死记硬背,而是要培养批判性思维的教育,提供精神刺激,引导孩子们质疑自己对生活和世界的看法,把握周围现实的复杂性,培养想象力和阐述和表达超越证据的横向思想和概念的能力。

元宇宙中的 Replika - 研究门户 - 班戈大学

摘要 本文评估了与现有开放式社交聊天机器人相关的计算同理心主张,以及这些聊天机器人将在最近出现的混合现实环境中发挥作用的意图,由于对元宇宙的兴趣而受到重视。在社会中孤独感日益增加以及使用聊天机器人作为解决这一问题的潜在解决方案的背景下,本文考虑了两个当前领先的社交聊天机器人 Replika 和微软的小冰,它们的技术基础、同理心主张和属性,这些属性可以扩展到元宇宙(如果它能保持一致)。在寻找人类从社交聊天机器人中受益的空间时,本文强调了依赖自我披露来维持聊天机器人的存在是有问题的。本文将微软的共情计算框架与元宇宙推测和构建所依据的哲学思想联系起来,包括惠勒的“它来自比特”论题,即存在的所有方面都可以计算,查尔默斯的哲学主张,即虚拟现实是真正的现实,博斯特罗姆的提议和挑衅,即我们可能已经生活在模拟中,以及长期主义者的信念,即未来的复杂模拟需要受到保护,免受今天做出的决定的影响。鉴于对当前和新兴社交聊天机器人的要求、对基于比特的可能和预测未来的信念以及工业界对这些哲学的认同,本文回答了计算共情是否真实存在。本文发现,当考虑到不同的共情解释时,虽然在“它来自比特”的共情解释中不可挽回地丢失了一些东西,但缺失的部分不是准确性,甚至不是人类经验的共性,而是共情的道德维度。

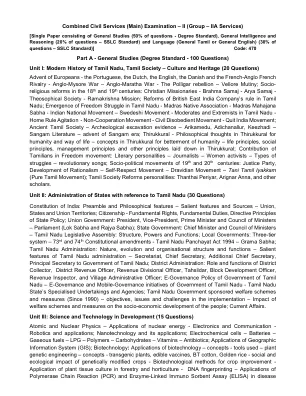

II(组 - IIA服务)A部分 - 一般研究(学位... ) 生物技术(PG学位标准) ேமிழ்நாடுேமிழ்நாடு b'' 部分A:一般研究(学位标准 - 175个问题) 印度和印度文化的现代历史(100分)AD TNPSC-教学大纲实验室技术员(文凭标准) 联合公务员考试 - IV(IV组服务) 联合工程服务(考试) TNPSC-教学大纲生物技术(PG标准)

欧洲人的到来 - 葡萄牙,荷兰,英国,丹麦人和法国 - 安格·法国竞争-Anglo -Mysore战争 - 盎格鲁 - 马拉莎战争 - Polligar Rebellion - Vellore Mutiny; 18世纪和19世纪的社会宗教改革:基督教传教士 - 梵天萨玛(Brahma Samaj) - 艾莉亚·萨玛(Arya Samaj) - 神学学会 - 拉马克里希纳(Ramakrishna Mission);英国东印度公司在泰米尔纳德邦的统治的改革;泰米尔纳德邦的自由斗争的出现 - 马德拉斯本地协会 - 马德拉斯·马哈贾纳·萨卜哈 - 印度民族运动 - 瑞典人运动 - 泰米尔纳德邦的温和派和极端分子 - 家庭统治 - 不合作运动 - 公民不服从运动 - 戒除印度运动;古代泰米尔协会 - 考古发掘证据 - 阿里卡米杜,阿迪恰纳尔,基萨迪 - 桑加姆文学 - 桑加时代的到来; Thirukkural-蒂鲁克库拉尔(Thirukkural)对人类和生活方式的哲学思想 - 蒂鲁克库拉尔(Thirukkural)的概念,以改善人类 - 生活原则,社会原则,管理原则和其他在蒂鲁克库拉尔(Thirukkural)规定的原则;泰米尔人在自由运动中的贡献:文学人物 - 记者 - 女性活动家 - 斗争类型 - 革命性的歌曲; 19世纪和20世纪的社会政治运动:司法党,理性主义的发展 - 自尊运动 - 德拉维运动运动 - 塔尼·泰米尔·伊亚克卡姆(Tani Tamil Iyakkam)(纯粹的泰米尔人运动);泰米尔社会改革人格:塔泰·佩里亚尔,阿里尼亚尔·安娜和其他学者。

为什么您不能制作感到痛苦的计算机

对许多人来说似乎很重要,声称计算机原则上不能复制各种人类的壮举,活动,事件。我们了解到,这样的主张有一个令人尴尬的后续伪造历史。与最近持有的意见相反,例如,计算机可以打出出色的表演者和良好的国际象棋,可以产生新颖而出乎意料的非平凡定理证据,即使英语紧密地限制英语,也可以以普通的方式进行复杂的对话。唯物主义者或计算机手是在这种怀疑论者的这种令人难以置信的撤退中以简单的优化为基础的,但是在他自己对思想的上升观点的基础上,将概念上的混乱安装在最糟糕的地方。人工智能的胜利通过失败和虚假的开始得到了平衡。有些人问这里是否有一个模式。基思·甘德森(Keith Gunderson)指出,成功取得了面向任务的,智慧的心态,失败和错误的开始,这是心态的有意义的特征,并在计划受益匪浅和耐心的心态特征之间取得了区别。Gunderson的观点不是某些人希望的。有些人希望他为他们找到了一个失败的位置:即,也许机器可以想到,但他们感觉不到。,由于回想起来可以看到大多数关于计算机局限性的知名度上的思维,因此我建议进行比平常的哲学思想实验更详细的信息。我认为遇到的并发症将证明具有启发性。他的观点是,让机器感觉到的任务与思考的任务截然不同。特别是,这并不是一项简单地通过编程中的创新来邀请解决方案的任务,而是通过设计新的硬件来启动解决方案,这可以解释精神功能(如痛苦到计算机模拟)的重新敏感,但还不够。让我们想象出来通过实际编写痛苦程序或设计痛苦的机器人来证明对痛苦的怀疑错误。哲学家经常误解了计算机模拟的研究策略,这与

算法经济学

一、引言“算法经济学”原本是指计算机专家对特定计算机系统设计进行的经济分析。中国独立学者李斌认为,其中的思想和原理可以扩展为,或者说重新解释为,一门统一的经济学——以及一门统一的社会科学的基本原理。李斌的相关著作和论文已以中文或英文出版,请参阅本条目的“网页和参考文献”部分。二、基本哲学思想计算机系统的设计必须进行经济分析,其原因是计算能力有限,资源有限,不允许铺张浪费。这一前提与主流新古典经济学忽视计算时间和成本的基本假设相反。进一步解释为,必须将思维活动视为类似于物理活动的活动。其次,由于计算机是以“指令+信息”的方式运行的,李斌提出指令可以看作是康德哲学所暗示的先天的普遍思维工具,它为思维活动提供了与物理生产类似的经济分析条件和支持。三、算法框架理论思维=计算=(指令+信息)×速度×时间这就是算法框架理论(AFT),一种关于思维如何运作的理论。从文字上讲,这意味着人类的思维就是使用大脑中先天的、有限的、普遍的、恒定的指令,连续地、交替地、选择性地、重复地处理来自外界的信息。“指令”的定义是任何计算机指令或人脑中任何计算机尚无法模仿的“人工指令”。人工指令可以通过分析人类的思维过程或自然语言(尤其是指代思维动作的动词)来识别。这个假设是为了缓解读者对计算主义作为人类思维模仿的可行性的怀疑。此后,原则上认为人是像计算机一样思考的,因此被称为“算法人”。IV. 扩展和推理一条指令在一次操作中最多只能处理两个数据,产生的结果也最多只有一个。这被称为元计算,是思维活动的最小单位。许多元计算按顺序排列为“程序”,以在一段时间内执行任务,其中选择指令和信息来编译程序的方法称为“算法”。AFT 被解释为思维的迂回生产方法,即

人与技术的不对称关系

我分析的核心问题是:“与特定技术互动的体验如何影响我们对世界的体验?”人与技术互动的研究传统上将人与技术视为对立面,或者至少在本体论上是不同的。技术有时被解释为与人类实现的对立,而不是使人们实现自己的意图。在这种恐技术观点中,技术的发展是造成我们社会非人压迫的主要原因。安德鲁·芬伯格阐述了这种方法的一个版本。安德鲁·芬伯格是一位政治哲学家,他研究新马克思主义传统与技术现象学方法之间的关系。他对权力的思考受到已故福柯思想的启发。他断言政治权力与技术的文化挪用密切相关。芬伯格认为,我们社会当前的技术环境存在着严重问题。他指出,工业社会“将技术发展导向剥夺工人的权力和大众的大众化”(Feenberg 2005,第 53 页)。由于这些情况,所有者或其代表的自主权“在他们所掌握的技术的每次迭代中都重现了他们自己的至高无上的条件”(同上)。这种情况最终导致技术统治,即“技术和管理传播到社会生活的每个领域”(Feenberg 2005,第 55 页)。这种技术恐惧症的另一个版本是尼尔·波兹曼(Neil Postman)所坚持的。波兹曼在他的著作《技术垄断:文化向技术的屈服》(Postman 1993)中认为,人类文化可以根据技术分为三个时期:工具使用、技术统治和技术统治。在最后一个时期,即技术垄断时期,工业生产的逻辑不仅将控制经济思想,就像在技术统治时期一样,还将控制文化和哲学思想。然而,这些观点是有问题的,因为人类不能脱离技术而独立地被理解,就像技术不能脱离人类而独立地被理解一样。技术有助于塑造人的意义,它们以一种不参考另一个就无法理解的方式融合在一起。当然,这并不意味着技术在人类生活中的所有参与都同样令人愉快。相反,这确实意味着,如果我们想研究人与技术的关系,压迫与反抗的范式可能不是最合适的范式。新兴技术重塑了人类与世界的关系(De Preester 2010)。Don Ihde 将我们的技术环境称为“技术圈”,在这个技术圈中,

梦想高尔夫

凭借第一个主题号码,de Witte Raaf不仅回顾了超现实主义,而且还遵守周年纪念日。去年,2024年,基于几乎无数的展览,活动和公民,庆祝了安德烈·布雷顿(AndréBreton)的表演宣言一百周年。在两个声称吸管的国家中讨论了其中两个展览。Judith Wambacq访问了巴黎的蓬皮杜中心的lapidary屈服,Koen Brams评论了LeSurréalism:Boul-Verser-verserLeRéel在卑尔根的Beaux-Arts中。这两个展览表明,这一运动的继承尚未获得确定的目的地。例如,是否应该与图像,概念或更早的对象一起识别超现实主义是否应进行讨论,这当然也表征了艺术的不确定性。超现实主义不是一种哲学,但它确实提出了哲学主张,并受到哲学思想的影响。在开篇文本中变得很清楚,这是长期文章的Rokus Hofstede的部分翻译。“ une dague derêves”路易斯·阿拉贡(Louis Aragon)最初于1924年10月初出版,而布雷顿(Breton)的宣言出现前几周。在对本文的分析中,马克·德·凯瑟尔(Marc de Kesel)清楚地表明,对于阿拉贡(Aragon)而言,“笔记不是我们认为的工具,而是[...]思考的地方。另一个文本的翻译也使该连接清晰。这是一个植根于Nomina Lism中的超现实主义的立场,但令人惊讶的是,也可以与黑格尔的思想和精神分析有关。在1929年,雅克·拉康(Jacques Lacan)写了这首诗“ hiatus nirationalis”,于1933年在勒·菲尔·德·诺伊利(Le Phare de Neuilly)发表。在评论中,多米尼克·霍恩斯(Dominiek Hoens)指出了一种共享超现实主义和(la-canian)心理分析的直觉:人本质上是渴望的,但并不总是也理解这种欲望。一种众所周知的超现实主义和精神分析的策略,以追踪欲望。罗伯特·德诺斯(Robert Desnos)是第一个小时的超现实诗人,”鲁德·韦尔滕(Ruud Welten)在他的贡献中写道。就像Aragon一样,Desnos最终提交了对语言的提交,以至于著作和说话必须取代梦想:“哪种语言融合在一起不再是意义上的意图,也不再使用该语言,而是一种使语言本身成为可能的转变,甚至可以提出。”关于超现实主义的第一批文本以泰塞尔·M·鲍杜因(Tessel M.除了主题外,纳迪亚·德·弗里斯(Nadia de Vries)的《电气梦评论》(Nadia de Vries Electric Dreams Reviews)除了与大型技术的那些主要梦想和噩梦相关。伦敦泰特(Tate Modern)的互联网上的艺术和技术。事实证明,在这次展览中,技术和人工智能的危险以及人工智能的可能性被低估了,就像访客的智能一样,并且很可能是博览会的主要赞助商在其中发挥作用。私人融资的影响也是以上在阿姆斯特丹Stedelijk博物馆的新的Don Quixote雕塑花园中,这是通过Ernst van Alphen进行了严格分析的。