XiaoMi-AI文件搜索系统

World File Search System原创研究8-氧鸟嘌呤-DNA-糖基化酶基因多态性及交变磁场对外周血流敏感性的影响

背景:动物和细胞中活性氧 (ROS) 的产生通常是由于暴露于低强度因素(包括磁场)所致。关于氧化应激的引发以及 ROS 和自由基在磁场影响中的作用的讨论大多集中在自由基诱导的 DNA 损伤上。方法:用分光光度法测定最终溶液中的 DNA 浓度。通过聚合酶链式反应对 8-氧鸟嘌呤 DNA 糖基化酶 (hOGG1) 基因的多态性变体 rs1052133 进行分型。采用酶联免疫吸附测定法测定 DNA 中的 8-氧鸟嘌呤水平。为了处理暴露于交变磁场的样品,作者开发了一种在交变磁场中自动研究生物流体的装置。用分光光度法测定 DNA 水溶液中过氧化氢的含量。结果:实验确定,在低频磁场作用下,水介质中过氧化氢的浓度增加3至5倍,会降低基因组材料对氧化修饰的抵抗力以及DNA中8-氧鸟嘌呤的积累。提出了低频磁场对核酸和蛋白质水溶液作用机理的模型,该模型满足水介质中活性氧物质转化的化学振荡器模型。该模型说明了DNA水溶液中发生的过程的振荡性质,并可以预测生物聚合物水溶液中过氧化氢浓度的变化,这取决于作用的低强度磁场的频率。结论:低强度磁场对生物系统影响的机制中关键因素是化学振荡器水环境中ROS的生成,其中物理和化学过程(电子转移,自由基的衰变和加成反应,自旋磁诱导的转化,最长寿命形式过氧化氢的合成和衰变)的竞争受磁场控制。

开始使用别嘌呤醇治疗痛风

什么是别嘌呤醇?为什么我需要它?别嘌呤醇是一种治疗痛风的长期药物。它通过降低血液中的尿酸水平起作用。您正开始将血液中的尿酸水平降低到低于 360 mol/L 的目标值。如果您的痛风特别严重或有痛风石(由于长期高尿酸水平而存在于皮肤下的软性无痛性尿酸钠晶体块)的证据,则可能需要将目标值降低到低于 300 mol/L。您的医生会确认这是否适用于您。将血液尿酸保持在目标值以下是减少痛风发作机会的最佳方法。这也是降低未经治疗的痛风发生严重并发症风险的最佳方法,例如关节骨质损伤(糜烂)、肾结石或心脏病。如何服用别嘌呤醇?治疗分为诱导期和维持期,维持期持续长期治疗,治疗剂量为保持血尿酸水平低于目标值所需的别嘌呤醇剂量。别嘌呤醇的常用起始剂量为每天一次 100 毫克,最好在饭后服用。您的医生会确认您的起始剂量,因为如果您有肾脏问题,起始剂量有时会更低。无论您是否出现痛风症状,每天服用别嘌呤醇都非常重要。这最有可能将您的尿酸水平保持在低水平。诱导期您从每天服用 100 毫克别嘌呤醇开始,一个月后检查您的血尿酸水平以查看下降了多少。如果它已经低于您的目标值,那么这是您应该继续每天服用的最终维持剂量。但是,如果您的血尿酸水平仍然高于您的目标值,那么您应该将别嘌呤醇的剂量增加到每天 200 毫克。每天服用别嘌呤醇 200 毫克一个月后,我们会再次检查您的血尿酸水平,如果水平低于您的目标,您将继续每天服用 200 毫克进行维持治疗。如果仍然高于您的目标,那么您应该将剂量增加到每天 300 毫克,一个月后我们会再次检查您的尿酸水平。

流体剪切应力刺激 ATP 释放,而不调节肾内髓集合管中的嘌呤基因表达

缩写:ADPKD,常染色体显性多囊肾病;BB-FCF,亮蓝-FCF;CCD,皮质集合管;COX-2,环氧合酶-2;CX30,连接蛋白-30;CX30.3,连接蛋白-30.3;CX37,连接蛋白-37;DCPIB,4-(2-丁基-6,7-二氯-2-环戊基-茚满-1-酮-5-基)氧代丁酸;DCT,远曲小管;DTT,二硫苏糖醇;ENaC,上皮钠通道;GFR,肾小球滤过率;Gjb4 -/-,Gjb4 敲除;IMCD,内髓集合管;LRRC8,含 8 个富亮氨酸重复序列;Na +,钠;PBS,磷酸盐缓冲溶液; PC1,多囊蛋白-1;PC2,多囊蛋白-2;Pkd1 -/-,Pkd1 敲除;SDS,十二烷基硫酸钠;sgRNA,单向导 RNA;TBS,三羟甲基氨基甲烷缓冲溶液;TGF,管球反馈;UDP,尿苷二磷酸;VNUT,囊泡核苷酸转运蛋白;VRAC,容量调节阴离子通道;WT,野生型。

大脑发育过程中从头和挽救嘌呤合成的时空调节

嘌呤的水平,维持真核细胞体内平衡的必需分子,受到从头和救助合成途径的坐标的调节。在胚胎中枢神经系统(CNS)中,从头途径对于满足神经茎/促生细胞(NSPC)主动扩散的要求被认为至关重要。但是,在中枢神经系统开发期间,这两种途径如何平衡或分别使用。在这项研究中,我们显示了途径利用率的动态变化,并且在胚胎阶段和产后 - 成年小鼠脑的拯救途径上更依赖于从头途径。各种嘌呤合成抑制剂在体外的药理作用以及嘌呤合成酶的表达概况表明,胚胎大脑中的NSPC主要使用从头途径。同时,小脑中的NSPC同时需要从头和打捞途径。在从头抑制剂的体内给药导致前脑皮质区域严重下降症,表明沿胚胎大脑的前后轴沿着嘌呤的嘌呤需求梯度,而背侧前脑的皮质区域比腹膜或腹膜较高的嘌呤需求更高。 这种新皮层的组织学缺陷伴随着雷帕霉素复合物1(MTORC1)/核糖体蛋白S6激酶(S6K)/S6信号传导壳的强烈下调,这是一种至关重要的途径,用于细胞代谢,生长和生存。在从头抑制剂的体内给药导致前脑皮质区域严重下降症,表明沿胚胎大脑的前后轴沿着嘌呤的嘌呤需求梯度,而背侧前脑的皮质区域比腹膜或腹膜较高的嘌呤需求更高。这种新皮层的组织学缺陷伴随着雷帕霉素复合物1(MTORC1)/核糖体蛋白S6激酶(S6K)/S6信号传导壳的强烈下调,这是一种至关重要的途径,用于细胞代谢,生长和生存。这些发现表明,嘌呤途径对MTORC1信号传导和适当脑发育的时空调节的重要性。

大脑发育过程中嘌呤从头合成和补救合成的时空调控

版权所有 © 2023 Mizukoshi 等人。这是一篇开放获取的文章,根据知识共享署名 4.0 国际许可条款分发,允许在任何媒体中不受限制地使用、分发和复制,前提是正确署名原始作品。

VPA改变嘌呤能受体的水平和活性

嘌呤能信号传导与与脑发育有关的多种过程的控制,例如神经发生和神经胶质发生,神经元前体的迁移和分化,突触发生和突触消除,以实现完全有线和有效的成熟大脑。因此,通过刺激特定的腺苷和嘌呤能受体亚型介导的嘌呤依赖性信号传导:P1,P2X或P2Y,都可以导致功能性缺陷以及神经精神疾病的发展,包括自闭症谱系(包括自闭症谱系)(ASD)。在这项研究中,我们研究了在ASD动物模型中,大鼠脑发育过程中选定的嘌呤能受体的表达和活性变化。怀孕的大坝在神经管闭合时,在胚胎日(ED)12.5接受了腹膜内注射VPA(450 mg/kg体重)。随后,在ED19上分析了特定嘌呤能受体亚型的表达和活性的变化,ED19是大脑发育的重要产前阶段。我们的结果表明,产前VPA暴露会导致腺苷能受体A2B和A3的水平和活性显着增加,这些水平和活性与祖细胞增殖和神经的调节有关,以及嘌呤能P2X2/p2x3受体的上调,这可能会导致后代的Neunate and and ant ant ant ant ant neunatic and and and ant ant ant ant ant ant and and ant ant and and ant ananatic and and and ananatial neanatist and andanation。总而言之,产前VPA诱导的嘌呤能信号传导缺陷可能会对胚胎发生期间的脑发育产生深远的影响,并在出生后对智力和行为功能产生影响。相反,P2Y1和P2X7受体的显着下调以及它们在胚胎VPA脑中的活性降低,可能表明神经元前体迁移和分化过程,树突状和轴突形成的过程中的干扰以及谷氨酸/GABA IMBALANCE,从而改变神经元的神经元素。这些观察结果可以为未来实施ASD的潜在治疗策略提供线索。

konjac glucomannan对体外高尿酸血症受试者的肠道菌群的影响:发酵特征和抑制性黄嘌呤氧化酶活性

益生菌被定义为具有良好生理特性的细菌,并在产生行为结果时被指定为心理生物学[1-3],其中最重要的包括乳酸杆菌(L.)双歧杆菌(B.),链球菌(S.),大肠杆菌(E.),肠球菌(E。)和丁香丁香丁氏菌[4]。该领域的大多数研究人员都通过神经系统,内分泌,体液和免疫系统将注意力集中在焦虑,压力和抑郁上[5-8]。在没有细菌动物中没有菌群的情况下,大脑受到影响。对大脑的影响同样在抗生素给药后被注意。当细菌菌株(尤其是被认为是有益的细菌菌株)时,会发生神经生物学作用,其中一些也发生在正常人的受试者中。随后扩展了此类研究以治疗特定疾病。

CBF表达1(ICE1)的诱导剂促进冷 - 一个神经语音解码框架利用深度学习和语音综合 使用pydna-epbd检查DNA呼吸 新鲜人脑的本地超微结构直接从尸检中剥离,由低温电子层析成像揭示出具有冷冻血压浓缩的离子束铣削 转录细胞周期蛋白依赖性激酶的小分子抑制剂施加了HIV-1潜伏期,呈现“块和锁定”治疗策略 通过人类生命跨度的功能连接 青少年和年轻人的皮质回旋和睡眠之间的关联 序列特异性DNA结合蛋白的计算设计 auranofin诱导了由活性氧驱动的高级氧气驱动的致死性 基因组,功能性和代谢增强在多种耐药的肠杆菌中,促进了国际空间站的持久性和继承 单碳代谢营养素影响肝脏中DNA甲基化和基因表达之间的相互作用,增强了大西洋鲑鱼中的蛋白质合成 标题:期间从头和打捞嘌呤合成的时空调节 1原位冷冻揭示了抑制剂引起的扰动。 宇宙是不对称的,小鼠大脑也是 串联和整个基因组重复的蜘蛛soneobox基因库的演变 adeno到Quamous的过渡驱动对LKB1突变体1 中KRAS抑制的抵抗力

。cc-by 4.0国际许可(未经Peer Review尚未获得认证)是作者/资助者,他已授予Biorxiv的许可证,以永久显示预印本。它是制作

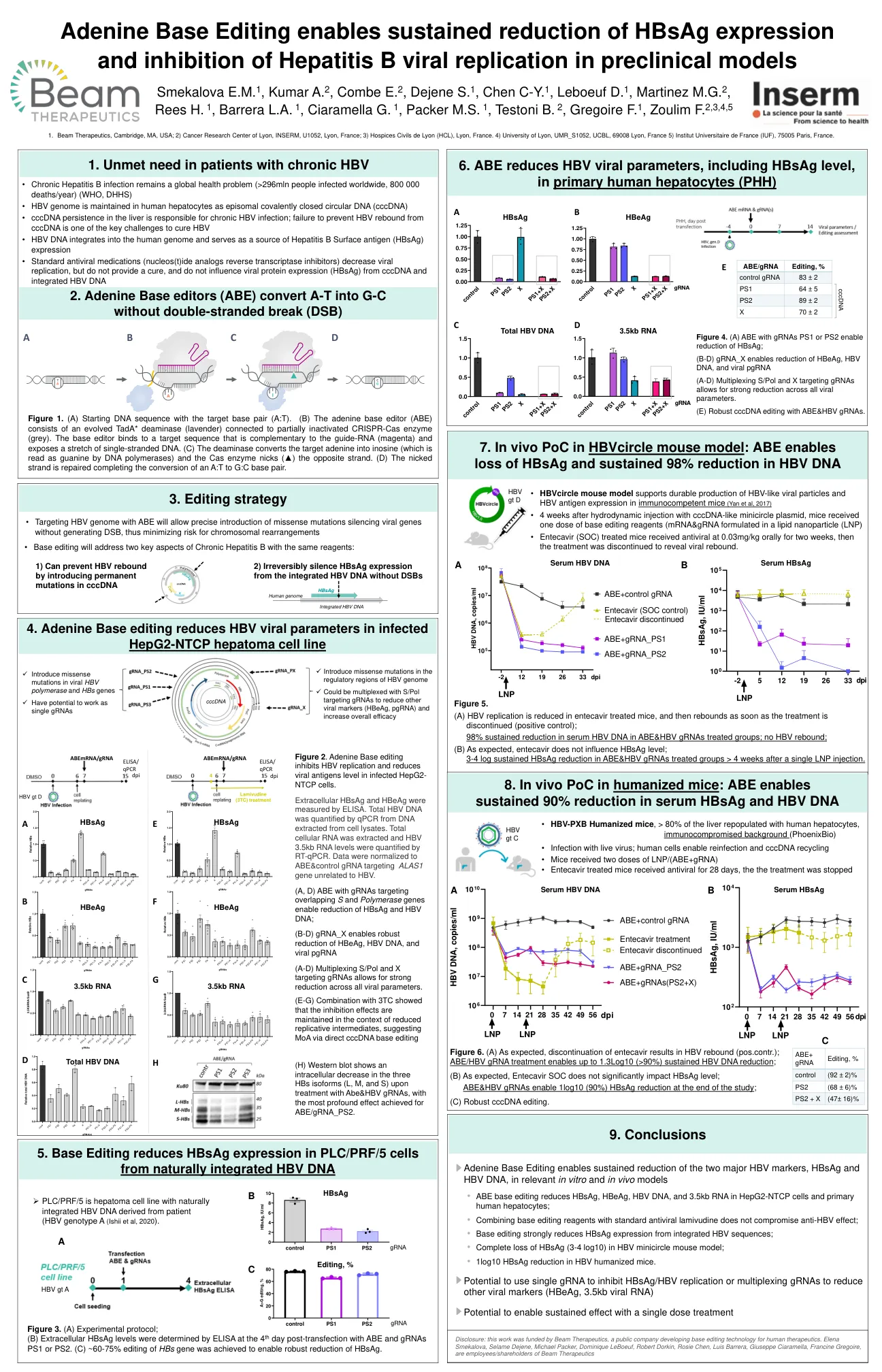

腺嘌呤碱基编辑能够在相关的体外和体内模型中持续降低两种主要的 HBV 标志物 HBsAg 和 HBV DNA

图 1. (A) 起始 DNA 序列,其中包含目标碱基对 (A:T)。(B) 腺嘌呤碱基编辑器 (ABE) 由进化的 TadA* 脱氨酶 (淡紫色) 和部分失活的 CRISPR-Cas 酶 (灰色) 组成。碱基编辑器与与向导 RNA (洋红色) 互补的目标序列结合,并暴露一段单链 DNA。(C) 脱氨酶将目标腺嘌呤转化为肌苷 (DNA 聚合酶将其读取为鸟嘌呤),Cas 酶切口 (▲) 另一条链。(D) 切口链被修复,完成从 A:T 到 G:C 碱基对的转换。

嘌呤能信号在癌症治疗耐药性中的作用

a 四川大学华西医院肿瘤中心、生物治疗国家重点实验室、华西基础医学院和法医学院生物治疗科、生物治疗协同创新中心,成都 610041 b 重庆医科大学附属第二医院感染科、病毒性肝炎研究所、传染病分子生物学教育部重点实验室,重庆 400016 c 新加坡国立大学综合科学与工程研究生院,新加坡 117573,新加坡 d 新加坡国立大学理学院生物科学系,14 Science Drive 4,新加坡 117573,新加坡 e 费拉拉大学医学系,意大利费拉拉 f 成都中医药大学嘌呤能信号国际联合研究中心,成都 610075,中国 g 圣保罗大学化学研究所生物化学系, ˜ 巴西圣保罗 h 莱比锡大学鲁道夫-博姆药理学和毒理学研究所,德国莱比锡 i 四川大学华西医院生物治疗国家重点实验室精神卫生中心和精神病学实验室,四川成都 610041 j 四川大学华西医院华西生物医学大数据中心,四川成都 610041 k 成都中医药大学中医压力医学研究所,四川成都 611137 l 成都中医药大学健康与康复学院,四川成都 610075 m 成都中医药大学针灸与时间生物学四川省重点实验室,四川成都 610075