XiaoMi-AI文件搜索系统

World File Search SystemECE 430 - 半导体器件基础知识

2013 目录数据:ECE 430:半导体器件基础。3 学分。本课程旨在让学生了解晶体管和太阳能电池等重要电子设备背后的物理和工作原理。讨论半导体电子和空穴浓度、载流子传输以及载流子生成和复合。开发 PN 结操作及其在二极管、太阳能电池和 LED 中的应用。然后讨论场效应晶体管 (FET) 和双极结晶体管 (BJT),并开发它们的终端操作。介绍晶体管在双极和 CMOS 模拟和数字电路中的应用。先决条件:ECE 311(最低成绩为 D)。(3-0-3)

材料进展已接受手稿 - WRAP:沃里克

在室温下制备 p 型氧化锡 (SnO) 薄膜对传统方法提出了重大挑战,这主要是由于 SnO 的电各向异性和亚稳态。由于这种各向异性,在 SnO 中产生具有最佳迁移率的有效空穴载流子需要细致的热退火,但这受到 SnO 亚稳态的制约。在这项工作中,我们采用离子束辅助沉积 (IBAD) 在室温下制备 p 型 SnO 薄膜。这些薄膜具有纳米晶结构,表现出良好的电学性能,霍尔迁移率为 2.67 cm2V-1s-1,空穴浓度为 5.94×1017cm-3,尤其是无需退火处理。我们的研究揭示了霍尔迁移率和载流子浓度随 IBAD 过程中氩气流量变化而呈现的独特火山形趋势。这种关系与薄膜的光学性质、结构相和化学状态的变化相关,对于理解室温制备的 SnO 薄膜中 p 型导电性的起源至关重要——这一主题在当前文献中仍未得到解决。我们观察到迁移率增强与晶格无序性降低之间存在直接相关性,而空穴载流子浓度增加与氧间隙形成之间存在很强的相关性。我们还强调,中间相组成在确定 SnO 薄膜的无序程度方面起着至关重要的作用,这对于创建传输路径和空穴载流子形成所需的氧环境至关重要。这些见解有助于指导室温制备的 p 型 SnO 薄膜的设计和表征,从而推动大面积柔性电子领域的进步。

高速、零偏置硅锗光电探测器

我们报告了在零偏压下工作的光电探测器的高速性能——零暗电流和零直流电功耗。光电流的产生是通过嵌入硅锗的硅微环谐振器中的声子辅助吸收实现的,在波长约 1180 和 1270 nm 处分别产生 0.35 和 0.043 A/W 的响应度。我们测量了 14 GHz 的 3 dB 带宽,这是迄今为止报告的零偏压环谐振光电探测器的最快带宽,比之前的工作提高了 7 倍。我们通过 TCAD 模拟探索了这种改进的来源,并得出结论:掺杂分布的优化通过限制光生载流子漂移到谐振器外周的影响,在低电场下显著缩短了有效载流子寿命。利用实验数据,我们还提取了自由载流子和声子辅助硅锗吸收系数,结果与文献数据吻合良好。还展示了在高达 150 ○ C 的温度下的高速运行。© 2021 作者。除非另有说明,否则所有文章内容均根据知识共享署名 (CC BY) 许可证获得许可 (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)。https://doi.org/10.1063/5.0047037

高速、零偏置硅锗光电探测器

我们报告了在零偏压下工作的光电探测器的高速性能——零暗电流和零直流电功耗。光电流的产生是通过嵌入硅锗的硅微环谐振器中的声子辅助吸收实现的,在波长约 1180 和 1270 nm 处分别产生 0.35 和 0.043 A/W 的响应度。我们测量了 14 GHz 的 3 dB 带宽,这是迄今为止报告的零偏环谐振光电探测器的最快带宽,比之前的工作提高了 7 倍。我们通过 TCAD 模拟探索了这种改进的来源,并得出结论:掺杂分布的优化通过限制光生载流子漂移到谐振器外周的影响,在低电场下显著缩短了有效载流子寿命。利用实验数据,我们还提取了自由载流子和声子辅助硅锗吸收系数,结果与文献数据吻合良好。还展示了在高达 150 ○ C 的温度下的高速运行。© 2021 作者。除非另有说明,否则所有文章内容均根据知识共享署名 (CC BY) 许可证获得许可 (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)。https://doi.org/10.1063/5.0047037

光辅助电荷注入提高有机薄膜光电晶体管的效率

了解有机半导体在光照下的电荷传输的物理原理对于开发新型光电应用至关重要。我们研究了可见光谱中单色光对基于 2,8-二氟-5,11-双(三乙基硅乙炔基)蒽二噻吩的有机薄膜晶体管通道的影响。当晶体管通道被红光、绿光或蓝光照射时,测量到的电荷载流子比光子吸收产生的激子多,导致光子到电荷载流子的转换效率远大于 100%。我们使用一个模型来解释这一现象,该模型结合了空间电荷限制的光电荷和由于光生电子降低势垒而导致的源电极空穴注入增强。

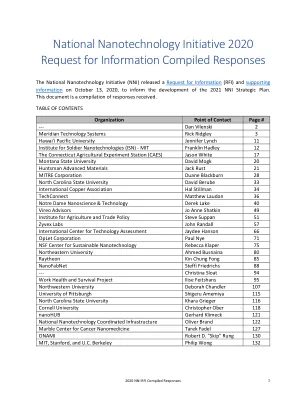

NNI-2020-RFI-编译的回复。......

• 为了通过应变诱导的 Stranski-Krastanov 过程自发形成外延 QD,QD 材料和势垒材料之间的晶格失配必须达到一定的最小值。 • 需要紧密排列的 QD,以便孤立 QD 中通常观察到的离散能级加宽以形成微带。还需要高密度的 QD 以实现充分的吸收。为了实现所需的高密度应变 QD,几乎肯定需要某种应变平衡的 QD 超晶格结构来防止形成晶格失配诱导的穿透位错。这些缺陷会导致高度的非辐射复合,从而降低设备性能。 • 还需要 QD 和势垒材料中的载流子寿命长,以实现有效的载流子提取。

用于高性能深紫外光电探测的微米厚氧化镓薄膜中的定向载流子传输 张文瑞, 1,2 * 魏瓦

微米级氧化镓薄膜中的定向载流子传输用于高性能深紫外光电探测 张文瑞 1,2 * 王伟 1 张金福 1 张谭 1 陈莉 1 王刘 1 张宇 3 曹彦伟 1 季莉 3 叶吉春 1,2 * 1 中国科学院宁波材料技术与工程研究所,浙江省能源光电子材料与器件工程研究中心,浙江 宁波 315201 2 甬江实验室,浙江 宁波 315201 3 复旦大学微电子学院专用集成电路与系统国家重点实验室,上海 200433 关键词:紫外光电探测器,宽禁带半导体,氧化镓,载流子传输,缺陷

六方氮化硼封装的单层 WS2 中的电子迁移率

我们报告了在六方氮化硼封装的双栅极单层 WS2 中的电子传输测量结果。使用从室温到 1.5 K 工作的栅极欧姆接触,我们测量了本征电导率和载流子密度随温度和栅极偏压的变化。本征电子迁移率在室温下为 100 cm2/(Vs),在 1.5 K 下为 2000 cm2/(Vs)。迁移率在高温下表现出强烈的温度依赖性,与声子散射主导的载流子传输一致。在低温下,由于杂质和长程库仑散射,迁移率达到饱和。单层 WS2 中声子散射的第一性原理计算与实验结果高度一致,表明我们接近这些二维层中传输的本征极限。

SCREEN 激光退火技术

µs UV-LA 优势: 单步激活深 p/n 结,载流子分布与植入后 SIMS 分布相匹配 适用于最大 5 µm 的各种分布。 浅层紫外线吸收 与薄晶圆兼容

多晶硅发射极双极晶体管

由于高发射极掺杂的影响,传统发射极双极晶体管的电流增益受到限制。理论上,通过使用非常小的基极宽度和高发射极掺杂密度,传统发射极晶体管可以获得更高的增益。然而,增加发射极掺杂会降低带隙并增加少数载流子复合 [1]。结果是发射极注入效率降低,电流增益没有实际改善 [2]。增加发射极掺杂还会产生有害影响,降低发射极-基极击穿电压 (BVebo) 并增加发射极-基极结电容 [3]。与传统发射极相关的另一个问题是缩放。当发射极结深度低于 0.2 微米时,少数载流子扩散长度变得大于发射极,这进一步降低了电流增益 [4]。使用多晶硅作为发射极是避免这些问题的一种方法。