XiaoMi-AI文件搜索系统

World File Search System优化变异的同时测量...

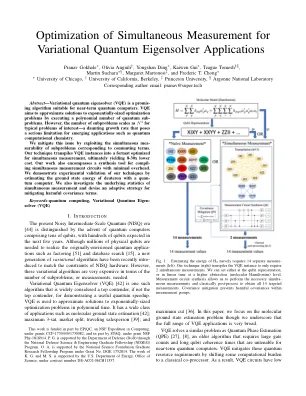

i 0),z =(1 0 0-1)。在视觉上,X(y)的特征向量是沿Bloch球的X(y)轴的抗焦点。由于硬件无法直接沿这些轴进行测量,因此通过第一次旋转Bloch球的测量值,以x(y)轴与z轴对齐,如图3所示。随后,可以执行标准的Z基测量值,然后可以将结果映射到有效的X(Y)测量中。实现x -to -z和y -t至z轴旋转的量子门分别称为h和hs -1 [35]。写为量子电路(从左到右的“时间轴”视图),这些旋转看起来像h和s -1 h。相同的一般测量原理适用于跨多个Qubits测量运算符:测量是通过旋转目标操作员的特征向量来与标准z-基础向量保持一致的。之后,随后的z-基础测量结果可根据需要折叠到目标操作员的特征向量上。必要特征向量旋转的量子电路具有矩阵表示,其列是目标运算符的特征向量。在这项工作中,我们有兴趣测量Pauli字符串,Pauli Strings是跨多个量子位的Pauli矩阵(例如,X 3 I 2 Z 1 Y 0),通常在没有下标的情况下缩写为Xizy。

进化和基因变异的驱动力。

突变是生物体基因组 DNA 序列的变化。这些改变可能是自然发生的,也可能是由于环境因素造成的,它们在进化和遗传多样性过程中起着至关重要的作用。本文探讨了突变的类型、原因和后果,以及它们在医学、农业和进化生物学等各个领域的意义。突变可以根据其性质和涉及的遗传物质的程度进行分类。这些涉及 DNA 序列中单个核苷酸碱基对的变化。点突变可以更进一步。一个碱基被另一个碱基取代。这可能导致沉默突变(蛋白质没有变化)、错义突变(产生不同的氨基酸)或无义突变(产生过早的终止密码子)。增加或丢失一个或多个核苷酸碱基对,如果它们发生在蛋白质编码区,则可能导致移码突变,通常导致无功能蛋白质 [1,2]。

人类头骨变异的综合回顾

头骨变异的胚胎学起源在于颅骨的复杂发育,颅骨主要由神经嵴细胞和中胚层组织产生。神经嵴细胞源自外胚层,在早期胚胎发育过程中迁移形成大部分面部骨骼,包括上颌骨、下颌骨和颧骨,以及部分神经颅骨。中胚层有助于枕骨和部分后颅骨的形成。随着头骨的发育,骨骼最初由缝线分开,以方便儿童时期的生长。当这些缝线过早闭合,扰乱正常的颅骨扩张时,就会出现颅骨形状的变化,如颅缝早闭。这可能导致颅骨形状异常,如舟状头畸形(长而窄的颅骨)或短头畸形(宽而短的颅骨)[6]。此外,神经嵴迁移和中胚层相互作用的时间和模式会影响个体颅面特征,导致个体之间的正常差异,包括眼眶、鼻腔和下颌的大小和形状差异。这一发育过程的中断,无论是遗传的还是环境的,都可能导致先天性异常,如唇腭裂,或导致性别二态性和头骨形态的种族差异。

血糖变异的个人和生活方式决定因素...

背景和目标:本研究旨在确定与非糖尿病健康成人血糖变异相关的个人和生活方式因素。方法:48 名参与者完成了 14 天的连续血糖监测,其中 6 名还接受了额外的生活方式监测。通过进行 Pearson 相关性和回归分析,评估临床、行为和饮食因素与血糖变异之间的关联。结果:参与者的平均年龄为 39.9 岁。血糖变异指数与年龄、体重指数、血红蛋白 A 1c 、口服葡萄糖负荷反应和体力活动等因素之间存在显著相关性。此外,膳食纤维摄入量和早餐的营养成分也与血糖变异相关。吃早餐的参与者平均每日血糖水平较高,但变异系数较低,血糖水平 <90 mg/dL 的时间间隔较短。食用高蛋白早餐与全天血糖水平在 70–180 mg/dL 和 90–126 mg/dL 范围内的改善有显著相关性。在调整潜在混杂因素后,这些相关性仍然具有统计学意义。结论:本研究证明了个人和生活方式因素(尤其是早餐摄入量)与健康成人(无糖尿病)血糖波动之间的关联。了解血糖波动的生活方式决定因素可能为制定个性化的日常血糖控制干预和治疗提供重要信息。

统计计量学:理解变异的工具

随着尺寸缩小和集成度提高,参数变化的重要性日益增加,了解和管理这种变化的需求也变得至关重要。统计计量是用于系统地表征和研究半导体制造中变化的工具和技术的集合。除了收集大量数据的方法外,人们还在开发重要的分析方法,以 (1) 将参数分布分解为晶圆级、芯片级和晶圆-芯片交互作用;(2) 模拟布局、工艺或其他因素对观察到的变化的空间效应。统计计量已用于研究层间介电体厚度和多晶硅临界尺寸变化,而产量改进、设计规则生成和变化影响分析的新应用将使统计计量成为未来制造和设计实践的重要组成部分。

小鼠人类遗传变异的计算建模

摘要:大脑细胞网络的信息处理能力取决于神经元及其分子和功能特征之间的物理布线模式。映射神经元并解决其单个突触连接可以通过在纳米级分辨率下以密集的细胞标记在纳米级分辨率下实现。光学显微镜独特地定位于可视化特定的分子,但是由于分辨率,对比度和体积成像能力的限制,光学显微镜的密集,突触级的电路重建已经无法触及。在这里,我们开发了基于光微镜的连接组学(LICONN)。我们将专门设计的水凝胶嵌入和扩展与基于深度学习的分割和连通性分析进行了整合,从而将分子信息直接纳入突触级脑组织重建中。liconn将允许以易于采用的方式在生物学实验中进行突触级的脑组织表型。

发现非编码调控变异的策略

全基因组测序 (WGS) 在医疗保健和研究中的应用日益广泛,使我们能够识别非编码区域中的大量变异,从而激发了近年来人们对这些非编码变异及其生物学意义的兴趣。越来越多的证据表明,功能性非编码变异可能是外显子组测序队列中遗传性缺失的原因,其中很大一部分患者未得到分子诊断(74)。值得注意的是,全基因组关联研究 (GWAS) 发现的近 90% 的疾病相关变异位于非编码区域,它们富含转录调控元件 (TRE),可能通过扰乱基因调控发挥作用(81)。尽管非编码变异在人类疾病中发挥着至关重要的作用,但由于我们对非编码区域的了解有限,对非编码变异的解释和优先排序长期以来一直受到阻碍。大型联盟(如 ENCODE (32) 和 FANTOM5 (5))和独立研究小组在这一未知领域对潜在功能元件进行注释方面取得了巨大进展。在这篇综述中(图 1),我们首先讨论了调控格局的各种注释,以及这些努力如何帮助解读非编码变异的生物学影响。然后,我们描述了通过整合这些功能注释来确定非编码变异优先次序的生物信息学工具的进展。最后,我们提出了一系列实验分析来评估候选变异的调控潜力。

影响跨调控变异的突变源……

摘要 基因表达的可遗传变异源自影响其调控网络的顺式和反式成分的突变。在这里,我们通过鉴定和表征对酿酒酵母中同一焦点基因表达具有反式调控作用的 69 个突变,研究了反式调控突变在基因组和基因调控网络内的分布情况。相对于不影响该焦点基因表达的 1766 个突变,我们发现这些反式调控突变在先前预测可调控焦点基因表达的转录因子的编码序列中富集。然而,鉴定出的 90% 以上的反式调控突变被映射到参与各种生物过程(包括染色质状态、代谢和信号转导)的其他类型的基因。这些数据显示了不同类型基因的遗传变化如何影响基因的反式表达,揭示了反式调控突变的特性,这些特性为自然种群内反式调控变异的分离提供了原材料。

创伤性脑损伤记忆变异的生物标志物

(未经同行评审认证)是作者/资助者。保留所有权利。未经许可不得重复使用。此预印本的版权所有者此版本于 2020 年 7 月 29 日发布。;https://doi.org/10.1101/2020.07.27.223073 doi:bioRxiv preprint