XiaoMi-AI文件搜索系统

World File Search System抗 EGFR 抗体-药物偶联物可克服对 HER2 靶向药物的耐药性

曲妥珠单抗-美坦辛 (T-DM1) 是一种抗体-药物偶联物 (ADC),于 2013 年获批用于治疗 HER2 + 乳腺癌。尽管它在临床上有效,但一些患者对这种 ADC 表现出内在或获得性耐药性。为了表征对 T-DM1 的耐药机制,我们从 HCC1954 HER2 + 细胞系中分离了几个 HER2 + 耐药克隆。分离的克隆在转录组谱方面有所不同。然而,所有 T-DM1 耐药克隆均显示 HER2 水平下降。然而,正如敲除实验所表明的那样,这些克隆仍然在致癌性上依赖于 HER2。HER2 表达的降低导致对 T-DM1 和其他抗 HER2 疗法的获得性耐药性。抗体阵列分析表明,表皮生长因子受体 (EGFR) 在这些 T-DM1 耐药 HCC1954 克隆中表达。事实上,针对 EGFR 的疗法,尤其是西妥昔单抗-DM1,对获得性耐药 T-DM1 和 HER2 缺失的细胞表现出强大的抗增殖作用。EGFR 在耐药 T-DM1 的细胞中的表达提供了使用针对该受体的疗法来对抗抗 HER2 药物的耐药性和 HER2 过度表达缺失的可能性。

靶向组蛋白去乙酰化酶增强Erastin诱导的铁死亡对EGFR激活突变肺腺癌的治疗效果

肺癌是死亡率最高的恶性肿瘤,而肺腺癌(LUAD)占所有肺癌的40%(1)。在亚洲,表皮生长因子受体(EGFR)是LUAD最常见的驱动突变,发生率为55%(2-4),其中EGFR激活突变在全球占17.4%,在中国占37.3%(5)。表皮生长因子受体酪氨酸激酶抑制剂(EGFR-TKI)目前是EGFR突变LUAD患者的标准一线治疗方案(6)。尽管使用EGFR-TKI已为晚期EGFR突变型NSCLC患者带来显著的临床获益和前所未有的生存率提高(7-10),但不可避免地会产生获得性耐药。继发性EGFR突变,包括EGFR-T790M突变和EGFR结构域内的其他突变、MAPK、PI3K和细胞周期基因的突变以及EGFR或其他致癌基因如MET的扩增,导致LUAD细胞获得性EGFR-TKI耐药(11-13)。但有些患者在缺乏已知耐药机制的情况下获得了EGFR-TKI耐药。因此,内在性EGFR-TKI耐药是临床上的一个挑战。据报道,大约20%-30%的EGFR突变型LUAD对EGFR-TKI具有内在性耐药(14)。因此,如何克服这些获得性和内在性的EGFR-TKI耐药一直是临床关注的焦点。

循环肿瘤 DNA 景观和癌症患者获得性靶向治疗耐药性的预后影响:国家精准医学中心 (PRISM) 的一项研究

© 作者 2023。开放存取 本文根据知识共享署名 4.0 国际许可进行授权,允许以任何媒体或格式使用、共享、改编、分发和复制,只要您给予原作者和来源适当的信任,提供知识共享许可的链接,并指明是否做了更改。 本文中的图片或其他第三方资料包含在文章的知识共享许可中,除非资料的致谢中另有说明。 如果资料未包含在文章的知识共享许可中,且您的预期用途不被法定规定允许或超出允许用途,则需要直接从版权所有者处获得许可。 要查看此许可证的副本,请访问 http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/。知识共享公共领域贡献豁免(http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/)适用于本文中提供的数据,除非数据来源中另有说明。

摘要 铜绿假单胞菌是医疗环境中的重要病原体,占获得性感染的 10% 至 20%。这种氧化酶阳性

摘要 铜绿假单胞菌是医疗环境中的重要病原体,占获得性感染的 10% 至 20%。这种氧化酶阳性的革兰氏阴性细菌因能够引起呼吸问题、伤口感染和与呼吸机使用相关的肺炎而闻名,尤其是在囊性纤维化患者中。在抗生素耐药性日益严重的情况下,尤其是利比亚医疗环境中耐药模式数据有限的情况下,及时准确地诊断铜绿假单胞菌至关重要。本研究检查了米苏拉塔医疗中心伤口中铜绿假单胞菌感染的发生率,并测试了针对 ecfX 基因的 RT-PCR 在检测病原体方面的有效性。本研究从患有伤口感染的患者身上获取了 165 个临床样本,使用传统方法和分子方法,我们能够识别铜绿假单胞菌。研究表明,与传统生化方法相比,针对 ecfX 基因的 RT-PCR 为快速准确地检测临床样本中的铜绿假单胞菌提供了一种可靠的技术。引用此文章。Teka I、Elfaitori A、Hajer Almuaget。使用 ecfX 基因作为从感染伤口中分离的铜绿假单胞菌的特定识别靶点。Alq J Med App Sci。2024;7(4):1566-1570。https://doi.org/10.54361/ajmas.247490引言铜绿假单胞菌是一种在医院环境中引起多种疾病的重要机会性病原体。其形成生物膜的能力、先天性耐药机制和对多种抗生素的获得性耐药性使治疗和管理变得复杂 [1,2]。抗生素耐药菌株的出现使这一问题更加严重,特别是在院内感染中,及时准确的鉴定对于成功治疗至关重要 [3]。传统的铜绿假单胞菌鉴定方法(包括基于培养的程序和生化测试)可能存在缺陷。据 Kidd 等人(2009 年)[4] 称,这些技术可能非常费力,并且可能无法总是区分密切相关的细菌种类。为了鉴定细菌,分子方法,特别是基于 PCR 的检测已经变得更加高效和准确 [5]。由于其高特异性和灵敏度,铜绿假单胞菌特异性 ecfX 基因已被建议作为基于 PCR 的检测的靶点 [7]。除了比较针对 ecf X 基因的 RT-PCR 与传统鉴定技术的有效性之外,本研究还尝试评估米苏拉塔医疗中心伤口感染中铜绿假单胞菌的发生率。

结直肠癌和治疗反应:重点关注所涉及的主要机制

结果:通常计划进行多轮辅助疗法,包括放疗、化疗和免疫疗法,以减少术后癌症复发(II 期和 III 期 CRC 患者)并提高总体生存率(IV 期)。以 5-氟尿嘧啶为基础的化疗联合其他细胞毒性药物是治疗 CRC 的主要方法。然而,固有或获得性耐药性的出现以及化学耐药性癌症干细胞的存在大大降低了疗效。另一方面,CRC 的遗传分子异质性通常也会妨碍免疫疗法等新治疗方法的疗效。因此,由天然或获得性多药耐药性构成的 CRC 复杂性使得寻找新的可用药靶点和新的给药系统成为必要。

Fondazione Don Gnocchi的临床并发症量表用于对严重获得性脑损伤患者的临床并发症进行分类:发育和多中心验证

严重获得性脑损伤(SABI)的患者由于共存的认知运动残疾而表现出很高的临床复杂性,并且对日常生活活动的专业护理和依赖性很高(1,2)。此外,这些患者患临床并发症的风险很高,这可能导致急性护理病房重新院长的发生率很高(3),并使急性后的康复治疗变得困难(1)。Some patients with sABI can evolve from the comatose state to the prolonged Disorders of Consciousness (pDoC), which include patients in Vegetative State/Unresponsive Wakefulness Syndrome (VS/UWS; i.e., awake patients, but no evidence of conscious behaviors) ( 4 ), and patients in Minimally Conscious State (MCS; i.e., patients with minimal but reproducible intentional behaviors) ( 5 )。对于患有SABI和PDOC的患者,最常见的临床并发症包括癫痫,呼吸道和生殖器尿液感染,Bedsores,Hypertonia,Heterotopic Ossifienation,Deep静脉血栓形成,心脏心脏和内分泌 - 代谢功能障碍(6-9)。这些临床并发症中的某些并发症会对生存率(例如,代谢性疾病),意识恢复(即癫痫)(6,10)和运动障碍的恢复(11)产生负面影响。基于这一证据,美国学院神经病学指南强烈建议识别临床并发症,以适当治疗它们并防止其恶化(12)。

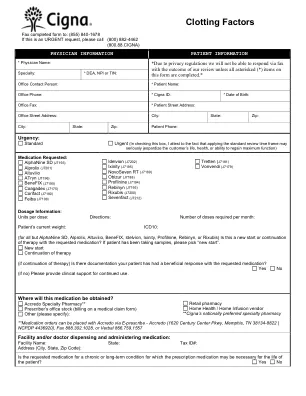

凝血因子 CCRD 事先授权表

诊断(选择所有适用于您的患者的选项): 获得性血友病 A 获得性因子 VIII 抑制物滴度 获得性因子 XI 或 XII 抑制物 凝血因子 X 缺乏 先天性纤维蛋白原缺乏症(因子 I 缺乏症)-无纤维蛋白原血症 先天性纤维蛋白原缺乏症(因子 I 缺乏症)-低纤维蛋白原血症 先天性纤维蛋白原缺乏症(因子 I 缺乏症)-异常纤维蛋白原血症 先天性因子 VII (FVII) 缺乏 先天性因子 XIII A 亚单位缺乏 先天性因子 XIII B 亚单位缺乏 先天性因子 XIII 缺乏 因子 II 缺乏 因子 VIII 缺乏症(血友病 A) 因子 IX 缺乏症(血友病 B) 因子 X 缺乏 因子 XIII 缺乏症 对血小板输注无效的格兰兹曼血小板无力症 血友病 A 血友病 A(先天性因子 VIII 缺乏症) 伴有抑制物的血友病 A 血友病 B 伴有抑制物的血友病 B 遗传性抗凝血酶缺乏症(抗凝血酶 III 缺乏症、AT III 缺乏症) 遗传性 X 因子缺乏症 XI 或 XII 因子抑制剂 重度血管性血友病 (VWD) 轻度或中度血管性血友病 (VWD) 其他(请说明):

CBX5 缺失导致 EGFR 抑制剂耐药性并导致肺癌治疗上可操作的弱点

15% 至 20% 的肺癌患者会发生表皮生长因子受体 (EGFR) 突变。EGFR 突变型肺癌患者通常使用抗癌药物(称为 EGFR 抑制剂 (EGFRi))治疗,但由于获得性耐药性,治疗常常失败。本文表明,表观遗传抑制因子 CBX5 的缺失通过涉及转录因子 E2F1 及其靶标抗凋亡蛋白 BIRC5(survivin)上调的机制赋予 EGFRi 耐药性。我们证明,通过恢复 CBX5 表达或抑制 BIRC5 来药理学抑制该 CBX5-E2F1-BIRC5 轴代表了治疗 EGFRi 耐药性肺癌的一种治疗方法。我们的研究结果为因出现获得性耐药性而 EGFRi 治疗失败的 EGFR 突变型肺癌患者提供了潜在的治疗机会。

NF-κB 能否被视为有效的药物靶点?

摘要:多药耐药性 (MDR),包括先天性和获得性,是治疗肿瘤疾病的主要问题之一,并且成功率很高。在这篇综述中,我们研究了核因子 κB (NF- κ B) 在三种肿瘤模型中诱导 MDR 的关键作用,这些肿瘤模型的特点是先天性或获得性 MDR,特别是三阴性乳腺癌 (TNBC)、肝细胞癌 (HCC) 和急性髓系白血病 (AML)。我们还介绍了我们小组采用的不同药理学方法来降低这种转录因子的表达/激活,从而恢复化学敏感性。最后,我们研究了其他小组发现的最新科学证据、关于 NF- κ B 的最重要的临床试验,以及将这种转录因子视为肿瘤疾病有效药物靶点的可能性的新观点。

乙酰胆碱受体的基于乙酰胆碱受体的化学遗传学,用于在小鼠中评估的神经元抑制和癫痫发作对照

生活在社会领域等动态环境中,与他人的互动决定了个人的生殖成功,需要能够承认机会获得自然奖励并应对与实现他们相关的挑战的能力。因此,大脑奖励系统加强了促进生存和繁殖的行动,而应对与获得这些奖励相关的挑战是由压力 - 响应途径介导的,其激活会损害健康和缩短的寿命。虽然许多研究致力于理解奖励系统处理自然奖励的方式的基础机制,但对未能获得理想奖励的后果的关注减少了。作为研究未获得自然奖励的影响的模型系统,我们使用了果蝇中良好的求爱抑制范式,作为诱发重复失败以在男性苍蝇中获得性奖励的手段。我们发现,除了与非受理女性的互动引起的求爱行为的已知减少之外,一再失败以诱发的压力反应,其特征是持续动机,以获得性奖励,减少男性社会互动和增强侵略性。这种令人沮丧的状态是由于获得性奖励的高动力与无法实现交配动力之间的冲突造成的,这会损害被拒绝的男性容忍饥饿和氧化压力等压力的能力。我们的发现我们进一步表明,对饥饿和增强的社会唤醒的敏感性是通过抑制少量神经元来介导的,这些神经元对神经肽Y的苍蝇同源物表达受体。