机构名称:

¥ 2.0

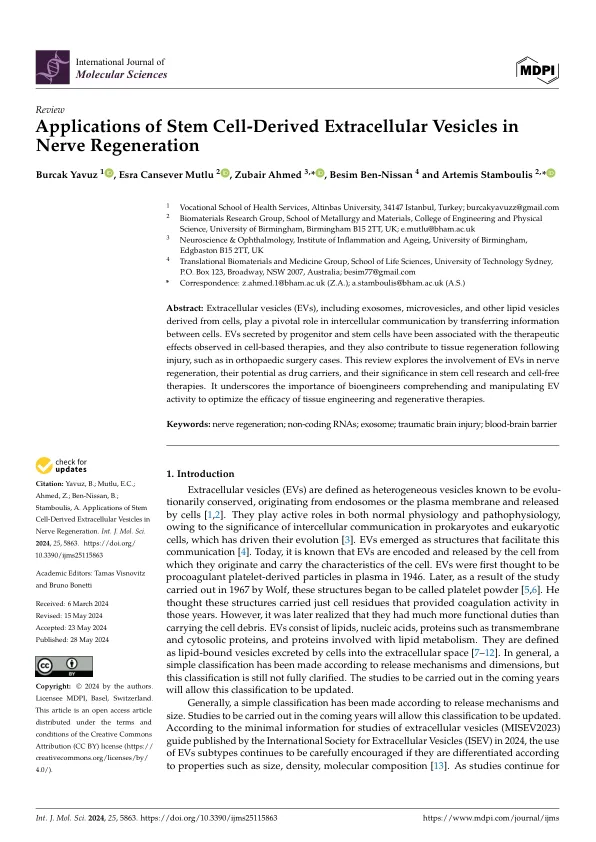

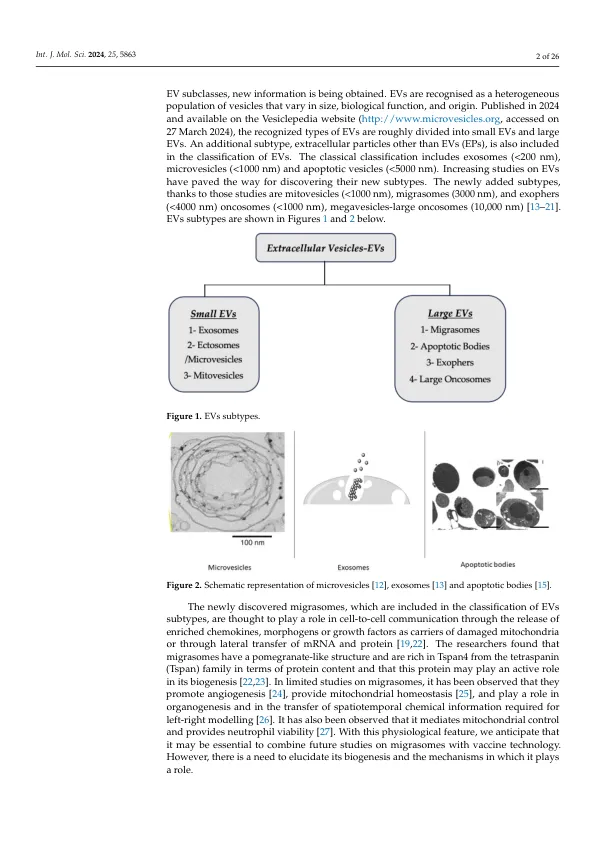

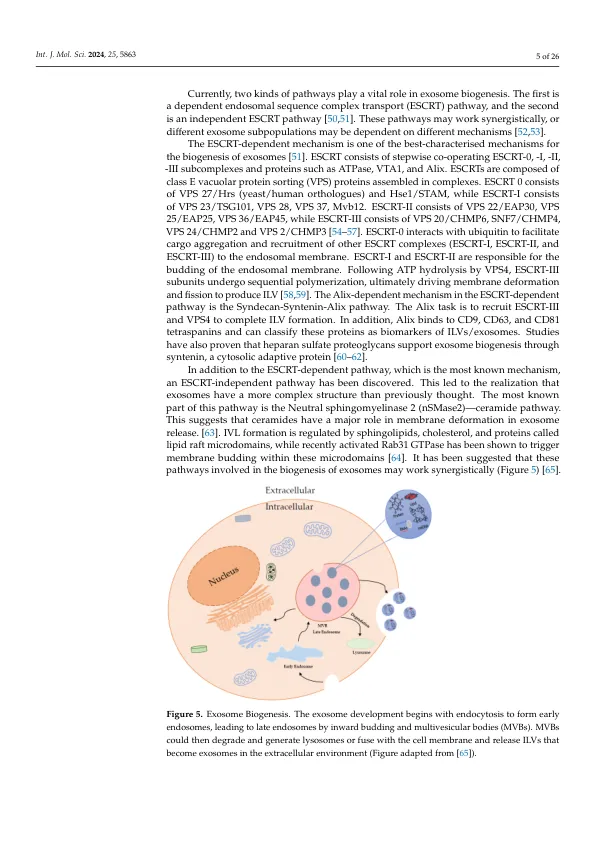

细胞外囊泡(EV)被定义为已知的异质囊泡,可保守,源自内体或质膜,并由细胞释放[1,2]。由于原核生物和真核细胞中细胞间通信的重要性,它们在正常的生理和病理生理学中都起着积极作用,这导致了它们的进化[3]。evs成为有助于这种交流的结构[4]。今天,众所周知,电动汽车是由它们起源和携带细胞特征的细胞编码和释放的。EV首先被认为是1946年血浆中的procagulant血小板衍生的颗粒。后来,由于沃尔夫(Wolf)于1967年进行的研究,这些结构开始被称为血小板粉[5,6]。他认为这些结构仅带有在那几年提供凝血活性的细胞残基。然而,后来意识到它们的功能责任要比携带细胞碎屑更多。evs由脂质,核酸,蛋白质(例如跨膜和胞质蛋白)以及与脂质代谢有关的蛋白质组成。它们被定义为被细胞排泄到细胞外空间中的脂质结合的囊泡[7-12]。通常,根据释放机制和维度进行了简单的分类,但是该分类仍未完全阐明。在未来几年将进行的研究将允许更新此分类。通常,根据释放机制和大小进行了简单的分类。随着研究继续进行将在未来几年进行的研究将允许更新此分类。根据国际细胞外囊泡学会(ISEV)在2024年发表的细胞外囊泡研究的最小信息(MISEV2023)指南,如果根据大小,密度,密度,密度,分子组成等特性(例如大小,密度,密度,密度,密度,密度,密度,密度)[13],将继续仔细鼓励使用EVS子类型。

干细胞衍生的细胞外囊泡在神经再生中的应用

主要关键词