XiaoMi-AI文件搜索系统

World File Search System基因编辑如何起作用?

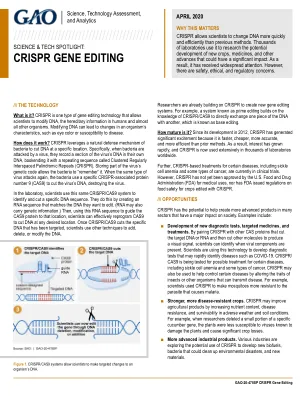

目前正在研究各种基因编辑方法,每种方法的工作原理略有不同。例如,我们将讨论 CRISPR Cas9,它使用两个核心组件。第一个是一小段向导 RNA (gRNA),它可以找到要编辑的 DNA 序列。第二个组件是一种称为 Cas9 酶或细胞核的蛋白质,它能够在 gRNA 找到的目标 DNA 位置进行编辑。一旦编辑发生,细胞就会发生自然修复过程,使 DNA 改变永久化。

CRISPR 基因编辑

治疗。通过将 CRISPR 与其他 CAS 蛋白配对,切割目标 DNA 或 RNA,然后切割其他分子以产生视觉信号,科学家可以识别病毒成分的存在。科学家们正在使用这项技术开发诊断测试,可以快速识别 COVID-19 等疾病。CRISPR/CAS9 正在接受测试,以治疗某些疾病,包括镰状细胞性贫血和某些类型的癌症。CRISPR 还可用于通过改变昆虫或其他可以传播疾病的生物的特性来帮助控制某些疾病。例如,科学家使用 CRISPR 使蚊子对引起疟疾的寄生虫具有更强的抵抗力。

基于生物信息学探讨肥胖基因与疾病发生的关联性

方法:网络药理学和蛋白质 - 蛋白质相互作用网络可视化和富裕分析技术用于找到肥胖基因与其相互作用小的RNA和疾病之间的关联。disgenet,Genecards,TTD和OMIM数据库用于搜索与肥胖,糖尿病和乳腺癌相关的基因靶标,然后与UNIPROT数据库结合使用,用于基因去除和映射,肥胖和各种疾病的关键基因数据。使用Venny在线数据处理平台来获得肥胖和各种疾病之间的关联基因。相关基因是通过使用字符串在线分析平台构建目标蛋白质相互作用网络图和topoolosogogogogogopogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogical构建基因,并通过Cytoscape软件进一步筛选了结果,以获得各种疾病与肥胖症之间具有牢固关联的核心目标基因。使用David在线数据库和微生物症的在线分析平台,通过GO和KEGG富含所获得的核心靶基因。结果:有460个肥胖胸癌交叉基因,607个肥胖糖果交叉基因,23个肥胖乳腺癌核心基因和24个肥胖糖核心核心基因。在此基础上,总共获得了与肥胖和乳腺癌有关的138个核心基因或miRNA。有144个与肥胖和糖尿病有关的核心基因或miRNA。本研究使用生物信息学方法来研究肥胖与糖尿病和乳腺癌的关系和潜在机制,然后为我们提供了一种新的观点,可以通过对miRNA的研究来了解与肥胖相关并发症的机制,并为我们提供了新的想法,以探索和改善治疗方法。

造血干细胞的基因编辑

1 意大利米兰圣拉斐尔科学研究所圣拉斐尔慈善募捐基因治疗研究所 (SR-Tiget)、意大利米兰圣拉斐尔生命健康大学分子医学博士课程、意大利米兰圣拉斐尔科学研究所儿科免疫血液学和骨髓移植科、意大利蒙扎米兰比可卡大学转化和分子医学博士课程 (DIMET)、意大利米兰国家研究委员会米兰遗传和生物医学研究所、意大利米兰、美国马萨诸塞州波士顿波士顿儿童医院血液学/肿瘤学科、美国马萨诸塞州波士顿丹娜法伯癌症研究所儿科肿瘤科、哈佛干细胞美国马萨诸塞州剑桥细胞研究所

基因编辑为何如此重要

ACGATACGCATCATCAGCATGCGACTAGCGACTCAGACGACGCAGCAGCATCATCATCTACTATACT CTATTACTACTACGCAGCATCATCATCAGATCATCATCATCATCTACACGATACGCATCATCAGCAT GCGACTAGCGACTCAGACGACGCAGCAGCATCATCATCTACTATACTCTATTACTACTACGCAGCAT CATCATCAGATCATCATCATCATCTACACGATACGCATCATCAGCATGCGACTAGCGACTCAGACGA CGCAGCAGCATCATCATCTACTATACTCTATTACTACTACGCAGCATCATCATCAGATCATCATCAT CATCTACACGATACGCATCATCAGCATGCGACTAGCGACTCAGACGACGCAGCAGCATCATCATCTA CTATACTCTATTACTACTACGCAGCATCATCATCAGATCATCATCATCATCTACACGATACGCATCA TCAGCATGCGACTAGCGACTCAGACGACGCAGCAGCATCATCATCTACTATACTCTATTACTACTAC GCAGCATCATCATCAGATCATCATCATCATCTACACGATACGCATCATCAGCATGCGACTAGCGACT CAGACGACGCAGCAGCATCATCATCTAGGATACTCTATTACTACTACGCAGCATCATCATCAGATCA TCATCATCATCTACACGATACGCATCATCAGCATGCGACTAGCGACTCAGACGACGCAGCAGCATCA TCATCTACTATACTCTATTACTACTACGCAGCATCATCATCAGATCATCATCATCATCTACACGATA CGCATCATCAGCATGCGACTAGCGACTCAGACGACGCAGCAGCATCATCATCTACTATACTCTATTA CTACTACGCAGCATCATCATCAGATCATCATCATCATCTACACGATACGCATCATCAGCATGCGACT AGCGACTCAGACGACGCAGCAGCATCATCATCTACTATACTCTATTACTACTACGCAGCATCATCAT CAGATCATCATCATCATCTACACGATACGCATCATCAGCATGCGACTAGCGACTCAGACGACGCAGC AGCATCATCATCTACTATACTCTATTACTACTACGCAGCATCATCATCAGATCATCATCATCTA CACGATACGCATCATCAGCATGCGACTAGCGACTCAGACGACGCAGCAGCATCATCATCTACTATAC TCTATTACTACTACGCAGCATCATCATCAGATCATCATCATCATCTACACGATACGCATCATCAGCA TGCGACTAGCGACTCAGACGACGCAGCAGCATCATCATCTACTATACTCTATTACTACTACGCAGCA TCATCATCAGATCATCATCATCATCTACACGATACGCATCATCAGCATGCGACTAGCGACTCAGACG ACGCAGCAGCATCATCATCTACTATACTCTATTACTACTACGCAGCATCATCATCAGATCATCATCATCA TCATCTACACGATACGCATCATCAGCATGCGACTAGCGACTCAGACGACGCAGCAGCATCATCATCTACTATACTCTATTACTACTACGCAGCATCATCATCAGATCATCATCATCTACACGATACGCATCATCAGCATGCGACTAGCGACTCAGACGACGCAGCAGCATCATCATCTACTATACTCTATTACTACTAC ATCAGCATGCGACTAGCGACTCAGACGACGACGCAGCAGCATCATCATCTACTATACTCTATTACTACTA

肽核酸与基因编辑

摘要:不寻常的核酸结构是内源性修复的显著触发因素,可在序列特异性环境中发生。肽核酸 (PNA) 依靠这些原理实现非酶促基因编辑。通过在基因组内形成高亲和力异质三链结构,PNA 已被用于纠正多种人类疾病相关突变,且对靶标的影响较低。分子设计、化学修饰和递送方面的进步使得 PNA 能够在体内系统应用,从而在临床前小鼠模型中实现可检测的编辑。在 β 地中海贫血模型中,接受治疗的动物表现出临床相关的蛋白质恢复和疾病表型改善,表明 PNA 有可能用于治疗单基因疾病。本综述讨论了 PNA 技术的原理和进展及其在基因编辑中的应用,重点是结构生物化学和修复。