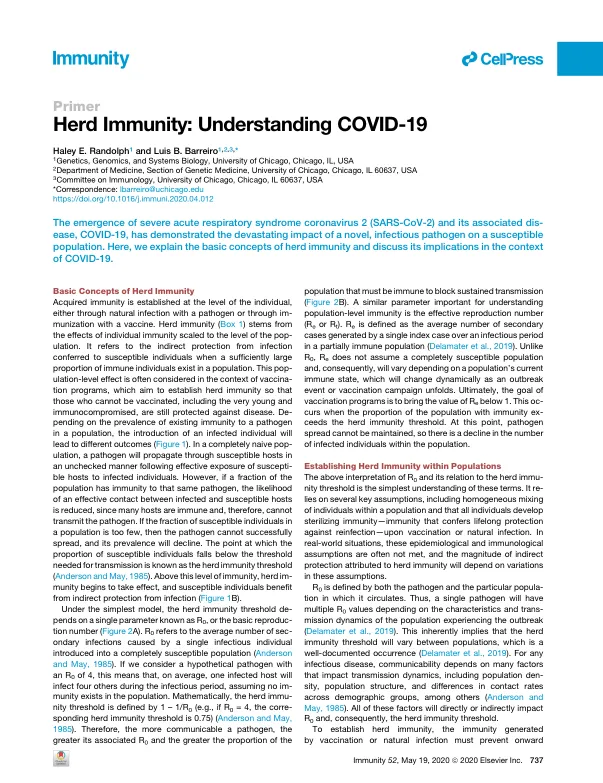

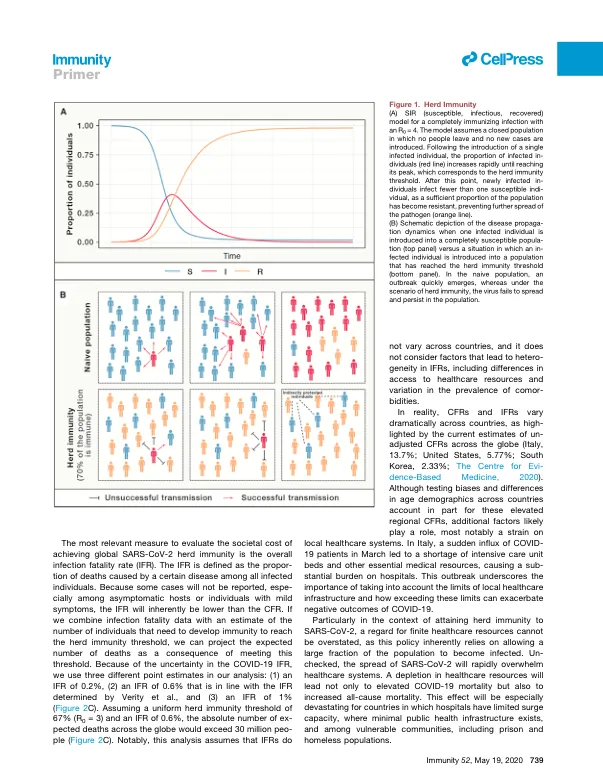

群体免疫的基本概念 获得性免疫是在个体层面建立的,可以通过自然感染病原体或通过疫苗免疫获得。群体免疫(框 1)源于个体免疫效应与群体层面的结合。它是指当群体中存在足够大比例的免疫个体时,赋予易感个体间接的感染保护。这种群体层面的效应通常在疫苗接种计划的背景下考虑,疫苗接种计划旨在建立群体免疫,以便那些无法接种疫苗的人(包括非常年幼和免疫功能低下的人群)仍能免受疾病侵害。根据群体中对病原体的现有免疫力的流行程度,引入受感染的个体将导致不同的结果(图 1)。在完全未感染的群体中,当易感宿主有效接触受感染的个体后,病原体将以不受控制的方式在易感宿主中传播。但是,如果只有一小部分人群对同一种病原体具有免疫力,那么受感染宿主与易感宿主之间有效接触的可能性就会降低,因为许多宿主具有免疫力,因此不会传播病原体。如果人群中易感个体的比例太少,病原体就无法成功传播,其流行率就会下降。易感个体比例降至传播所需阈值以下的点称为群体免疫阈值( Anderson and May, 1985 )。超过这一免疫水平,群体免疫开始生效,易感个体可获得间接保护,免受感染(图 1 B )。在最简单的模型下,群体免疫阈值取决于一个称为 R 0 或基本繁殖数的参数(图 2 A)。R 0 是指单个传染性个体进入完全易感人群后引起的继发感染平均数量( Anderson and May, 1985 )。如果我们假设一种病原体的 R 0 为 4,这意味着,假设人群中不存在免疫力,平均而言,一个受感染的宿主将在传染期内感染另外四个宿主。从数学上讲,群体免疫阈值定义为 1 – 1/R 0(例如,如果 R 0 = 4,则相应的群体免疫阈值为 0.75)(Anderson 和 May,1985 年)。因此,病原体的传染性越强,其相关的 R 0 就越大,而感染者的比例就越大。

群体免疫:了解 COVID-19

主要关键词