机构名称:

¥ 1.0

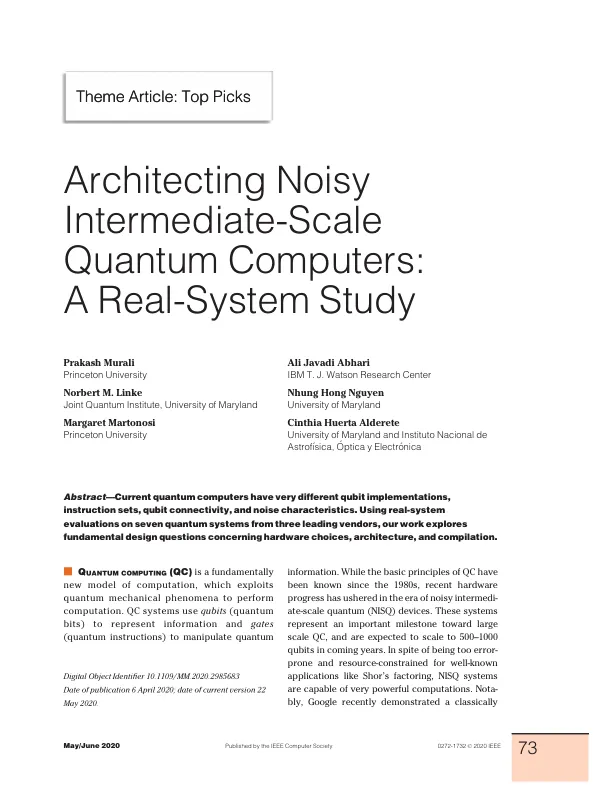

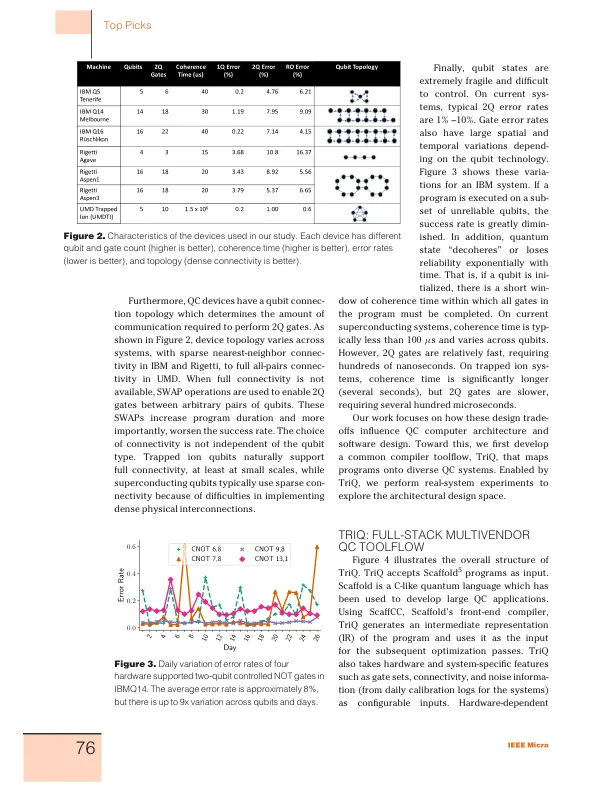

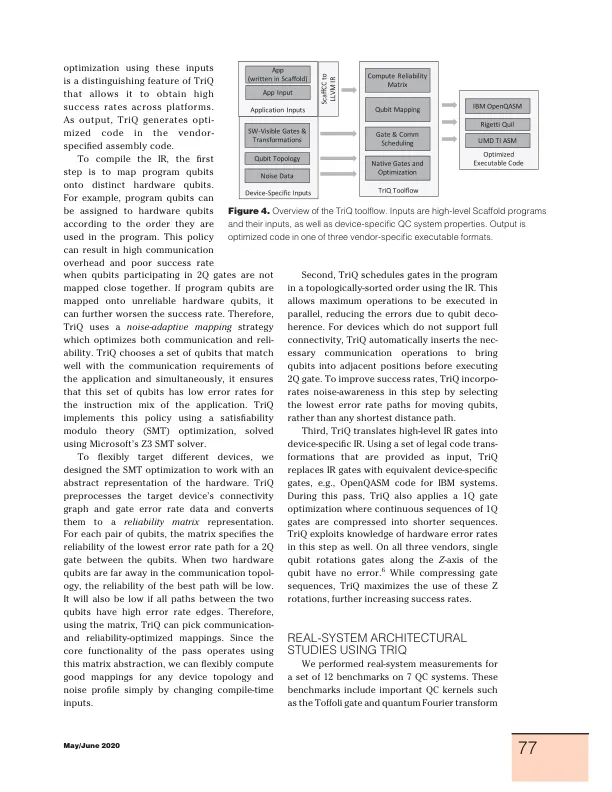

由于处于早期阶段,NISQ 设备在硬件和架构方面高度多样化。领先的 QC 供应商(包括 IBM、Rigetti、Google、IonQ 等)采用了截然不同的方法来构建硬件量子比特。为了支持他们的量子比特选择,供应商还选择了不同的指令集和硬件通信拓扑。此外,由于量子比特控制和制造方面存在根本性挑战,QC 系统的硬件噪声也存在差异。虽然这种多样性本身对高效和可移植的应用程序执行构成了挑战,但现在可构建的 QC 硬件与引人注目的现实世界应用程序的资源需求之间也存在巨大差距。许多有趣的应用程序需要具有数千个量子比特和高精度操作的大型系统,但目前的硬件只有不到 100 个量子比特,并且容易出错。为了完全实现实用而强大的 QC,必须采用计算机架构技术和软件工具链来缩小各种算法和设备之间的算法到设备资源差距。为此,我们的文章 2 对量子计算机系统的跨平台特性进行了最深入的探索,并提供了全栈、基准测试驱动的硬件软件分析。从计算机架构的角度来看待量子计算机,我们评估了重要的硬件设计决策(量子比特类型、系统大小、连接性、噪声)、硬件软件接口(门集选择)和软件优化,以解决基本的设计问题:量子计算机系统应该向软件公开哪些指令?指令是否应该在跨不同量子比特类型的设备独立 ISA 中统一?硬件连接性和噪声特性如何影响基准测试性能?编译器可以克服硬件限制吗?为了回答这些问题,我们使用真实系统测量来评估一套量子计算机

构建嘈杂的中型量子计算机

主要关键词