机构名称:

¥ 1.0

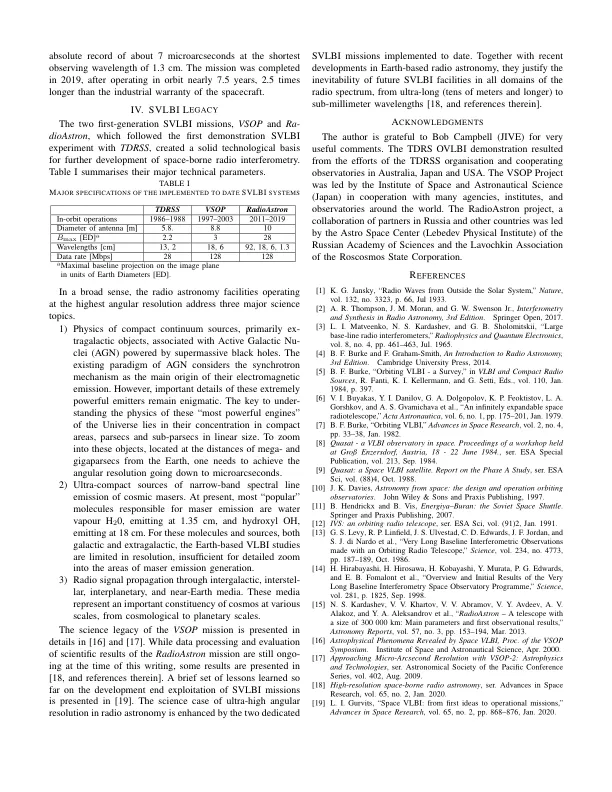

引言 2023 年是射电天文学诞生 90 周年:人们普遍认为,这个天文学大分支学科的“诞生”源于 1933 年 5 月 5 日《纽约时报》头版的一篇专栏文章,文章介绍了卡尔·詹斯基 [1] 发现“宇宙噪声”。自 20 世纪 60 年代中期以来,在这一时期的近三分之二的时间里,一种名为甚长基线干涉测量 (VLBI) 的射电天文学技术在观测天体时(前提是它们在电磁波谱的无线电领域发射)的角分辨率方面保持着领先地位。1967 年,三个美国小组和一个加拿大小组首次实验演示了这项技术(见 [2] 第 1.3.14 节及其中的参考资料)。两年前 [3] 中就曾讨论过这项技术。有趣的是,后者在 1963 年的草案版本中包含一段话,提到了在航天器上放置无线电干涉仪天线的可能性,目的是实现地面仪器根本不可能达到的角分辨率。由于当时苏联对所有涉及太空探索的主题实行严格审查,这一段话被从最终版本中删除。列夫·A·列别捷夫 (1987)、根纳迪·肖洛米茨基 (1991)、尼古拉·卡尔达肖夫 (2016) 和列昂尼德·马特维延科 (2018) 在四次私人通信中独立向作者证实了后者。因此,如果考虑到 20 世纪 60 年代上半叶首次提到太空 VLBI,那么到现在为止,这个话题确实有着一段可观的历史。对于反射天线(广泛使用的专业俚语是“碟形天线”),分辨率由衍射极限 λ/D 定义,其中 λ 是波长,D 是反射器的直径,就像“传统”光学天文学的情况一样。对于典型的无线电领域分米到米波长,直径数十米的实惠碟形天线可以达到数十角分的角分辨率,远低于地球光学望远镜的典型角分辨率,后者为秒级

太空甚长基线干涉测量 (VLBI) 简史

主要关键词