机构名称:

¥ 2.0

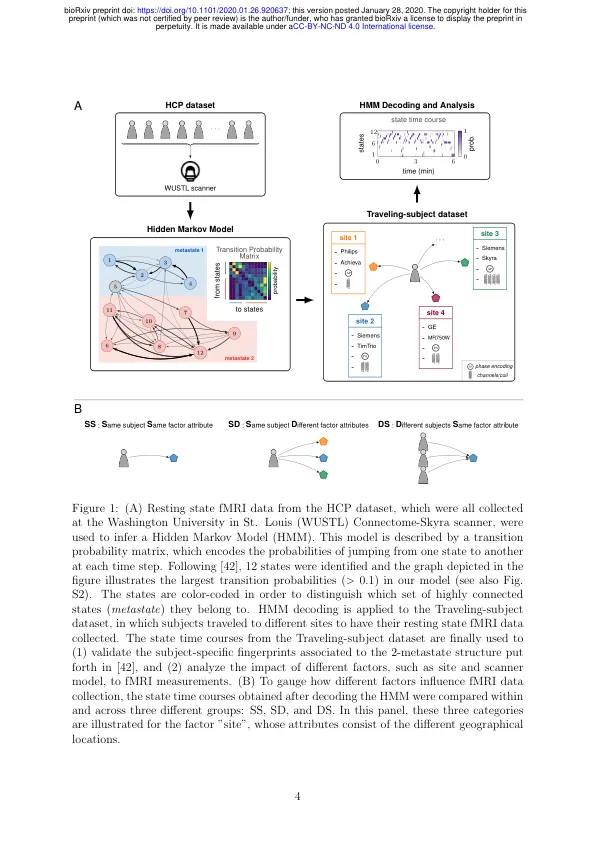

为了揭示在成熟的大规模神经活动网络之间自发游离思维的机制,揭示静息状态下大脑的动态至关重要 [31, 12, 2]。超大型神经影像数据集 [19, 47] 的建立,使将大脑动态的时空组织表征为活动网络变得十分有益,例如人类连接组计划 (HCP) [32, 38]、英国生物库 [36],以及在神经退行性疾病领域中的阿尔茨海默病神经影像计划 [21]。然而,仍然迫切需要评估物理参数或扫描方案的差异对功能性磁共振成像 (fMRI) 记录质量的影响 [30, 5, 3]。事实上,研究表明成像序列会受到不同部位差异的影响,例如扫描仪随时间推移的漂移、维护程序和其他因素 [3]。特别是,多部位协调仍然是一个悬而未决的问题 [1, 30, 14, 3, 5, 43],最近只有少数研究过不同部位静息态 fMRI 数据的变化 [13, 22, 29, 18]。尽管人们对多部位数据固有的复杂性越来越感兴趣,但这条研究路线仍处于起步阶段(第一篇出版物发表于 2013 年 [44])。有趣的是,尽管大脑是一个动态系统,但大多数研究都依赖于功能连接,据我们所知,还没有人尝试从动态模型的角度探索这些问题。数据驱动的动态模型是分析大脑活动时空组织的一个有前途且强大的工具 [27, 4, 40]。这些模型使我们能够利用大型数据集中包含的大量虚假信息 [39, 23],捕捉大脑活动的层次结构 [42],增强脑机接口 [25, 24],甚至可以用于临床环境 [28, 34, 9]。然而,多站点数据采集中不同因素对推断和识别大脑活动的影响

脑网络动态指纹对数据异质性具有弹性

主要关键词