机构名称:

¥ 1.0

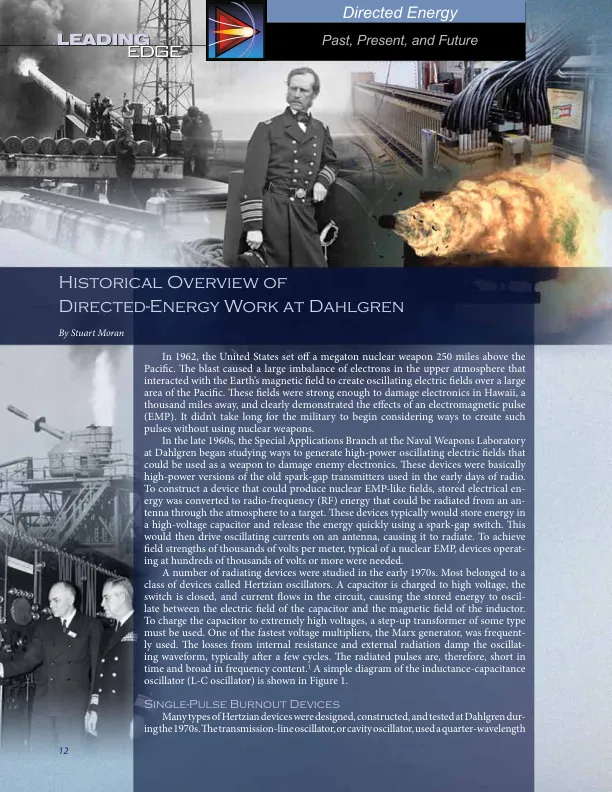

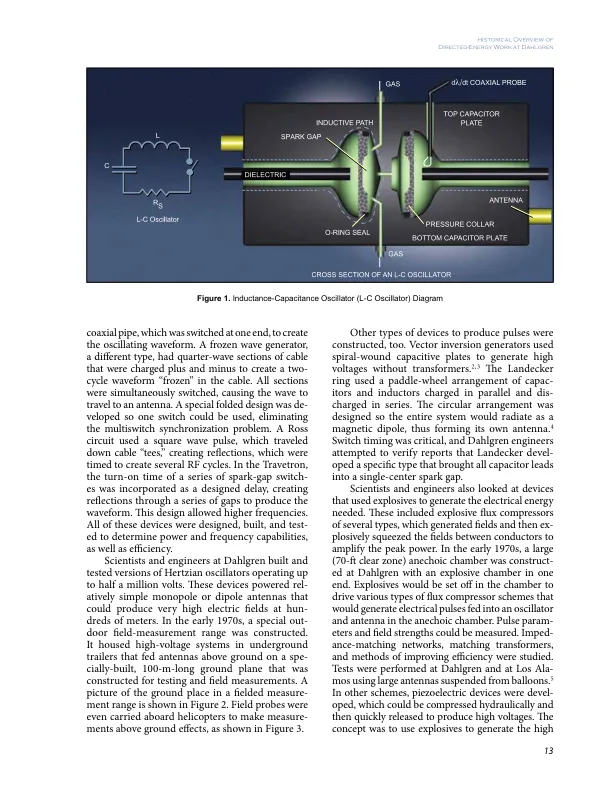

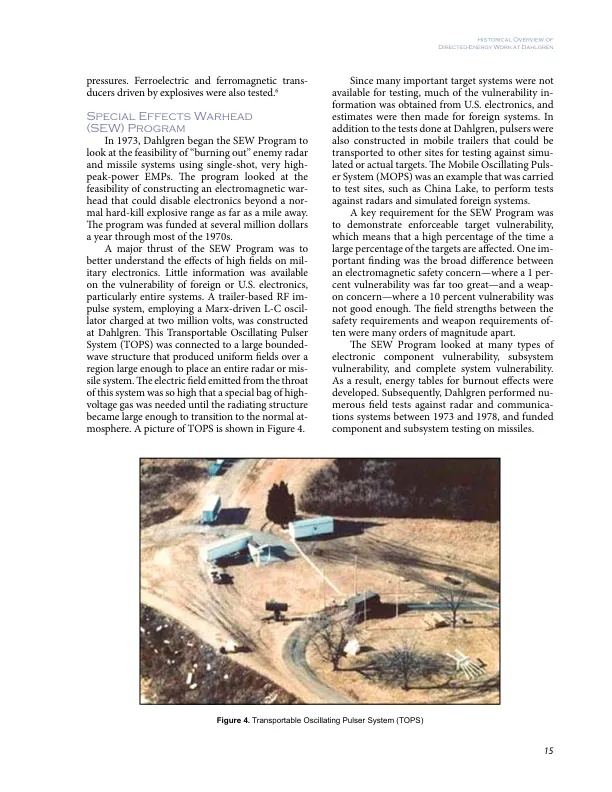

1962 年,美国在太平洋上空 250 英里处引爆了一枚百万吨级核武器。爆炸导致高层大气中电子严重失衡,并与地球磁场相互作用,在太平洋大片地区产生振荡电场。这些场的强度足以损坏一千英里外夏威夷的电子设备,并清楚地展示了电磁脉冲 (EMP) 的影响。军方不久就开始考虑如何在不使用核武器的情况下制造这种脉冲。20 世纪 60 年代末,达尔格伦海军武器实验室的特殊应用部门开始研究如何产生高功率振荡电场,这种电场可用作破坏敌方电子设备的武器。这些设备基本上是无线电早期使用的老式火花隙发射器的高功率版本。为了构造一种能够产生类似核电磁脉冲场的装置,需要将储存的电能转换为射频 (RF) 能量,然后通过天线穿过大气层辐射到目标。这些装置通常将能量储存在高压电容器中,并使用火花隙开关快速释放能量。然后,这会在天线上驱动振荡电流,使其辐射。为了达到核电磁脉冲的典型场强数千伏/米,需要工作电压为数十万伏或更高的装置。20 世纪 70 年代初,人们研究了许多辐射装置。大多数都属于一类称为赫兹振荡器的装置。电容器被充电至高电压,开关闭合,电流在电路中流动,导致储存的能量在电容器的电场和电感器的磁场之间振荡。要将电容器充电到极高的电压,必须使用某种类型的升压变压器。最常用的倍压器之一是马尔克斯发生器。内部电阻和外部辐射的损耗通常会在几个周期后衰减振荡波形。因此,辐射脉冲的时间很短,频率成分很宽。1 图 1 显示了电感电容振荡器(LC 振荡器)的简单示意图。

达尔格伦定向能工作的历史概述 - DTIC

主要关键词