机构名称:

¥ 1.0

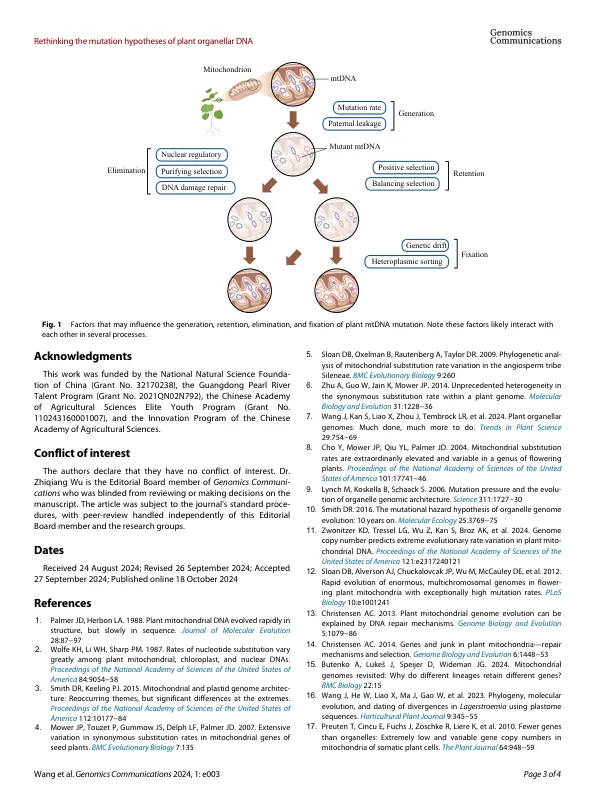

自从 Palmer 和 Herbon [ 1 ] 注意到六种芸苔属和萝卜属植物的线粒体DNA进化模式存在差异以来,植物线粒体DNA (mtDNA)在序列上进化缓慢但在结构上进化迅速这一长期未解之谜已经持续了近 40 年。后续分析证实并延续了这一悖论。一方面,尽管编码了类似的电子传递链基因,但植物线粒体DNA的同义核苷酸替换率 (dS) 比哺乳动物线粒体DNA低一个或两个数量级。此外,植物线粒体DNA包含较大的非编码区,而动物线粒体DNA则较小且编码密集。与质体DNA (ptDNA)相比,植物线粒体DNA表现出明显更大的结构变异性,但在被子植物中,其dS 却不到ptDNA的三分之一 [ 2 , 3 ]。另一方面,一些远缘植物类群独立地表现出线粒体 DNA d S 令人惊讶的加速,如车前草、蝇子草、筋骨草和天竺葵 [ 4 − 7 ] 。例如,S. noctiflora 在过去 500 万年中 d S 增加了 100 倍,而在车前草中,最快和最慢物种之间的差异约为 4000 倍 [ 4 , 8 ] 。人们在很大程度上不知道是什么机制形成了这种非典型的加速,如果有的话,这些谱系之间是否共享这种加速。这些观察结果自然引发了关于植物线粒体 DNA 序列和结构突变如何产生、修复、保留和固定的讨论。这些讨论反过来又有助于进化假说更好地适应线粒体DNA中的其他基因组特征,包括但不限于基因组大小、RNA编辑、基因谱、非编码区域,从而引发关于这些过程是否具有适应性或非适应性的更广泛争论[9−16]。

重新思考植物细胞器 DNA 的突变假说