机构名称:

¥ 1.0

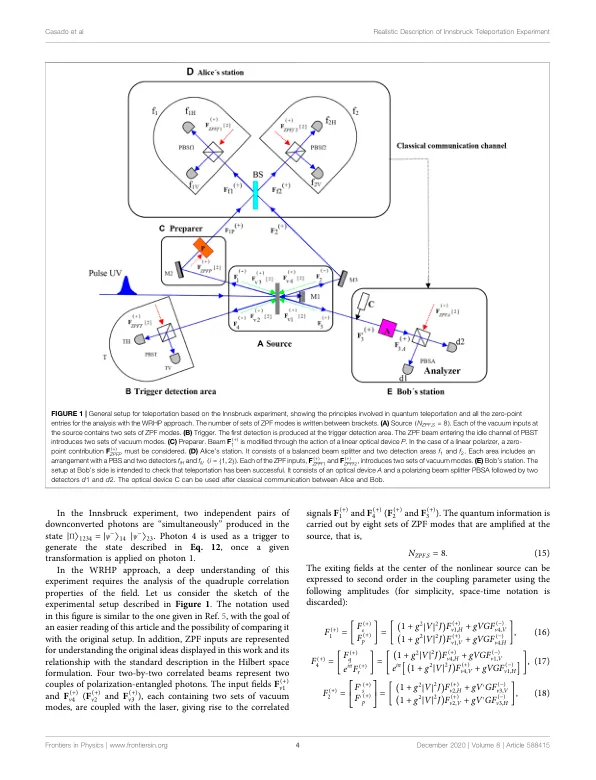

自Bennett等人以来。拟议的传送在1993年[1],量子状态传输对于开发量子计算和量子通信至关重要[2,3]。标准的传送理论方法基于希尔伯特空间中爱因斯坦 - 波多尔斯基 - 罗森(EPR)对[4]的特性。纠缠和投影假设以及发件人和接收者之间的经典通信通常分别称为爱丽丝和鲍勃,构成了传送协议的基本要素。在1990年代后期,通过使用参数下调(PDC)中产生的纠缠光子(PDC)进行的Innsbruck [5]和Rome [6]的实验中实现了传送。关于谁首先执行真正的量子传送存在存在差异[7]。一方面,因斯布鲁克实验使用了两对纠缠的光子,四个光子之一被用作触发器来生成要传送的单粒子状态[5,8]。四光子来源的一个显着特征是纠缠交换的第一个实验[9,10]。然而,鉴于仅在一个自由度和线性光学元件中使用纠缠的两个光子的四个极化钟状态[11],请参考文献中描述的传送方案。1在Innsbruck计划中无法获得100%的成功。此外,该实验的一个有争议的方面是传送的后选择性或非稳定性[12-14]。1。参考。15进行了。另一方面,在罗马传送实验中,使用了一对下调的光子,并且要传送的状态在一个光子的两个自由度之一中编码[15],这与参考文献中的工作有所不同。相比之下,贝尔状态测量(BSM)取得了100%的成功。16,参考文献中给出的理论建议的不同实施。Wigner形式主义构成了希尔伯特空间中东正教配方的补充方法,用于研究用PDC实施的量子光学实验[17-25]。

wigner形式主义中的因斯布鲁克传送实验

主要关键词